弁護士の調査能力と理論能力が どの程度のものか、本 Webページで是非を明らかに して行くと しよう[著者紹介]

特許法や国際間の仲裁など知的所有権問題、国際関係問題で日本を代表する弁護士である。

弁護士活動で鍛え上げたと言う調査能力と理論能力を駆使し、「邪馬台国」論争に終止符を打つべく、本書を完成させた。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.76この人は周髀算経や九章算術を知らないので あろうか?

著者 : 久保田 穣

国間距離は全く当てにならない。

魏使が測量したはずはないから、旅をした際の感じであろうが、この魏使は距離感知能力がなかったようである。

特に郡と女王国間の距離一万二千余里は全く信用できない(前にも述べたが、なお後でも述べる)。

車輪一周の長さ(=車輪直径 × 円周率) × 鉦が鳴った回数 = 進行距離

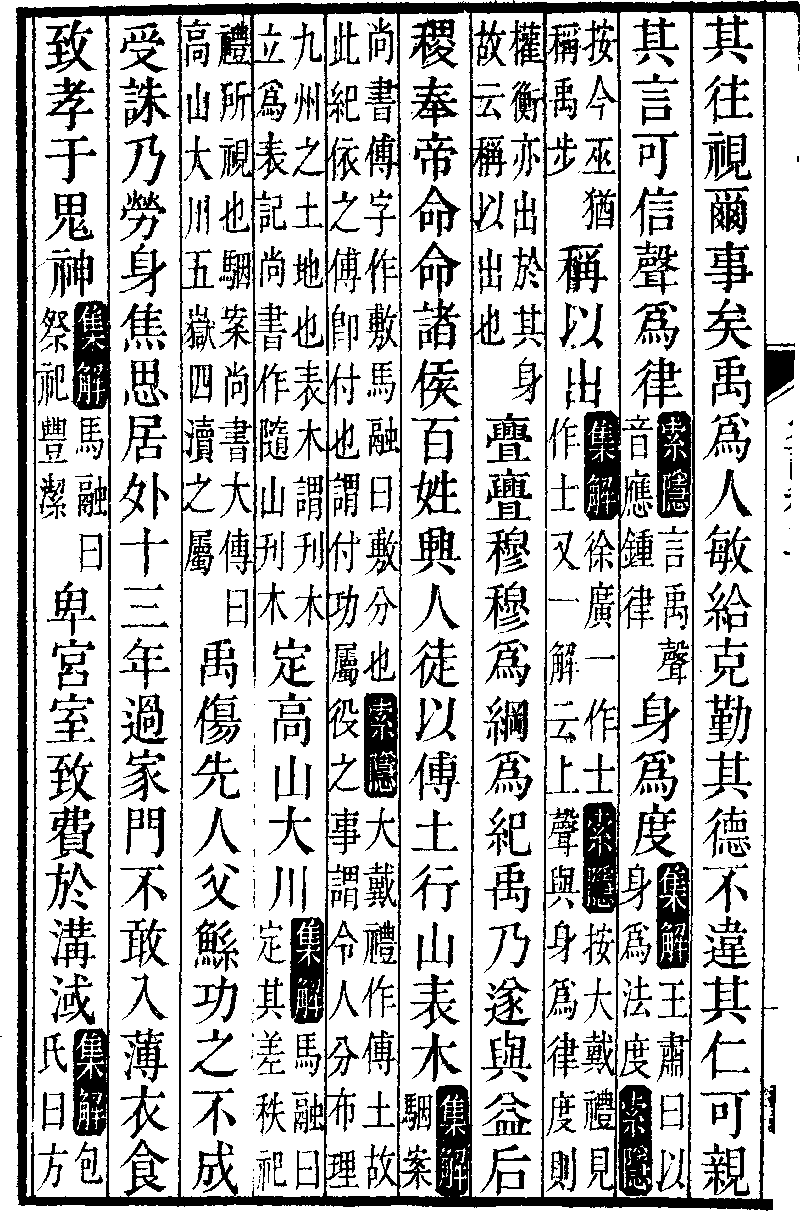

【史記】 卷二 夏本紀第二

原書名 : 太史公書

撰者 : 西漢朝 司馬 遷

禹爲人敏給克勤 其德不違 其仁可親 其言可信 聲爲律索隱:言禹聲音應鍾律 身爲度集解:王肅曰 以身爲法度 索隱:按今巫猶稱禹步 稱以出集解:徐廣一作士 索隱:按大戴禮見作士又一解云上聲與身爲律度則權衡亦出於其身故云稱以出也

亹亹 穆穆爲綱爲紀

禹乃遂與益,后稷奉帝命 命諸侯百姓興人徒以傅土 行山表木集解:駰案尚書傅字作敷 馬融曰 敷分也 索隱:大戴禮作傅土 故此紀依之 傅卽付也 謂付功屬役之事 謂令人分布理九州之土地也 表木謂刋木立爲表記 尚書作隨山刋木 定高山大川集解:馬融曰 定其差秩祀禮所視也 駰案尚書大傳曰 高山大川五嶽,四瀆之屬

禹傷先人父鯀功之不成受誅 乃勞身焦思居外十三年過家門不敢入

薄衣食 致孝于鬼神集解:馬融曰 祭祀豐潔 卑宮室 致費於溝淢集解:包氏曰 方里爲井 井間有溝 溝廣深四尺十里爲成 成間有淢 淢廣深八尺

陸行乘車 水行乘船 泥行乘橇

集解:徐廣曰 他書或作蕝 駰案孟康曰 橇形如箕擿行泥上 如淳曰 橇音茅蕝之蕝 謂以板置其泥上以通行路也

正義:按橇形如船而短小 兩頭微起 人曲一脚 泥上擿進 用拾泥上之物 今杭州,溫州海邊有之也

山行乘檋

集解:徐廣曰 檋一作橋 音丘遙反 駰案如淳曰 檋車謂以鐵如錐頭長半寸施之履下 以上山不蹉跌也 又音紀錄反

正義:按上山前齒短後齒長 下山前齒長後齒短也 檋音與是同也

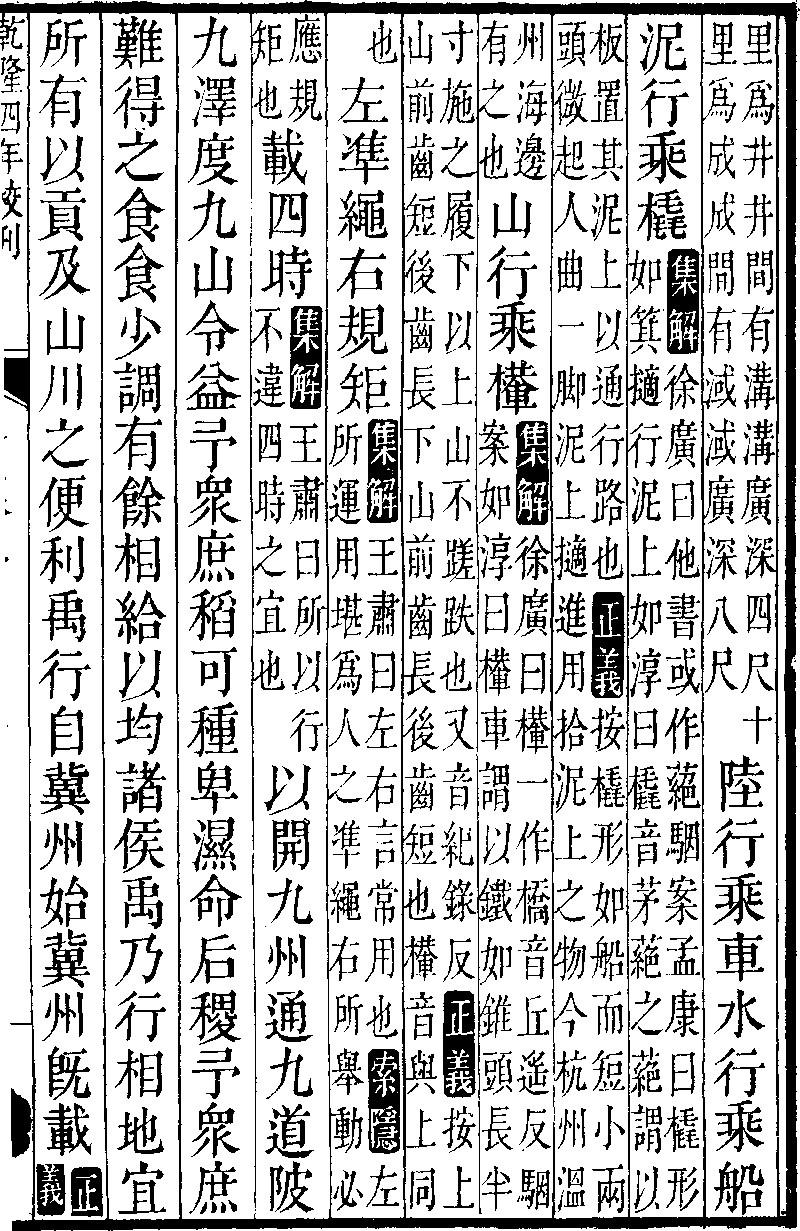

左凖,繩右規,矩集解:王肅曰 左右言常用也 索隱:左所運用堪爲人之凖,繩 右所舉動必應規,矩也 載四時集解:王肅曰 所以行不違四時之宜也以開九州,通九道,陂九澤,度九山

令益予衆庶稻 可種卑濕 命后稷予衆庶難得之食

食少調有餘相給以均諸侯 禹乃行相地宜所有以貢及山川之便利

【邪馬台国はどこにあったか】 P.86いやいや、里数は当然に気に かけるべき で あろう

1. 日程記事

邪馬台国への行き方は、日程記事によって判断すべきである。

(1)こういうことは、第一に里程記事は考えに入れるべきでないということである。

倭人伝の里数は全く当てにならない。

そしてどうしてそういう常識外の短里が出てきたか、理由も想像するだけで、よくわからない。

しかし、幸いなことに、里数を度外視しても伊都国までは大体そこに違いないというところがわかる。

そしてそこから邪馬台国への距離は水行、陸行の日数で書いてあるから(後述のように、私は魏使は伊都国から邪馬台国へ直接向ったと考える)、里数は考えなくてすむ。

これに関連して、先に紹介したように、九州論者のある人達は、郡から邪馬台国まで一万二千里で、伊都国まで一万五百里、それに奴国、不弥国までの距離を足すと一万七百里、だから邪馬台国は伊都国から千五百里、または不弥国から千三百里、そして倭人伝の「里」は短く、せいぜい百メートルだから、邪馬台国は伊都国から百五十キロ以下、あるいは不弥国から百三十キロ以下の圏内にあるはずだと言っているが(前述のように、奥野氏はもっと短くする)、私はそういうことをもって九州説の根拠とすべきではないと考える。

近畿説論者のなかで、この点を気にかけている人が多いようだが、すくなくともこれは気にする必要はないと思う。

こういう差し引き計算ができるためには、全体の一万二千里というのが確かでなければらならい。

しかし、この数値には全く根拠がない。

誰も測量などしたはずはないから、もし何かの根拠があるとすれば、魏使の旅からの推測だろうが、肝腎の魏使が、順次式なら不弥国─投馬国、投馬国─邪馬台国間、放射式なら伊都国─邪馬台国間、里数が出せずに所要日数を報告しているのである。

もし里数を出したなら、陳寿は当然、里数を書いたであろう。

つまり、重要な後半部分の里数がわからないのだから、全体の里数など言い得るはずがない。

一万二千里は、多分、何らかの想像に基づく、しばらく前からの漢人の間の言い伝えであろう(「東アジアの古代文化」八九号中の「放射式読み方再論」(二)の終りのほう参照)。

そういう想像の距離との間に差し引き計算などできるはずがない。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.88一方では日数は魏使の旅程経験を記述したもので あるから信用出来ると主張しているが、他方では倭人伝中に二箇所しか記載が無い日数記事の一つで ある投馬国への日数は魏使の旅程経験では無いと言う

(2)また、日程記事によって判断すべきだということは、里数が当てにならないからと言って、日数もでたらめだとは言えないということである。

旅程の日数は魏使の経験によっているはずである。

私は魏使は当然、邪馬台国へ行ったと思う。

九州説の人の中に、魏使は伊都国に留まって、それから先へは行かなかったという考えがあるが、とうてい賛同できない(第三部の(一))。

だから、特に信用できないという理由のない限り、これは正しいとみるべきである。

むしろ魏使の経験を記載した日程は、倭人伝中、信頼性の高いところである。

ただし、私は放射式読み方を採用するから、魏使は投馬国へは行かなかったと思う(後述)。

だから、投馬国への水行二十日は邪馬台国の位置とは関係がない。

また、私は邪馬台国への水行十日、陸行一月も、水行なら十日、陸行なら一月と読むが、(後述)、そうすると魏使がわざわざ両方の道を辿ったはずはなく、実際には水行しただけで(つまり、経験に基づくのはそちらだけである)、陸行の方は倭人からの伝聞、というより、魏使が倭人に、陸路を歩いたらどのくらいかかるかと尋ねたのに対する答えだと思う。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.95いや、読めない

放射式読み方の問題とは違うが、関連する「水行十日、陸行一月」の読み方について、私は榎氏のように「水行なら十日、陸行なら一月」と読む。

漢文の文章としての先例はないようだが、私の知識でもそう読める。

そして、ただ読めるというだけでなく、ここはそう読まなければならないと考える。

理由は、西日本の中で、まず船に乗り、目的地の近くで船から下り、それから陸行一月かかるようなところは、ないと思うからである。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.101主張の腰を折る様で あるが、魏朝が始めて現地に赴任させた帯方郡守や楽浪郡守は黄海を渡って着任している

前にも書いたが、私はこの二人の魏使は、おそらく初めて船に乗ったので、海上の距離の目算などできず、海を隔てた二地点の間の距離は常に千里と言うことにしたのだと考えている(倭人伝中、四回とも千余里である)。

詩的表現として、千里は普通である。

壱岐─呼子間、大河の川幅より広い。

千里と言いたくなる気持もあろう。

だから、もともと当てにならない里数にこだわるよりも、私は、全般的な状況の判断から、どこの次にはどこになるのが妥当かと考えて場所を決めるべきだと考える。

そしてその際、魏使が間違うはずがない(と私が信ずる)方角の記載は考慮されなければならない。

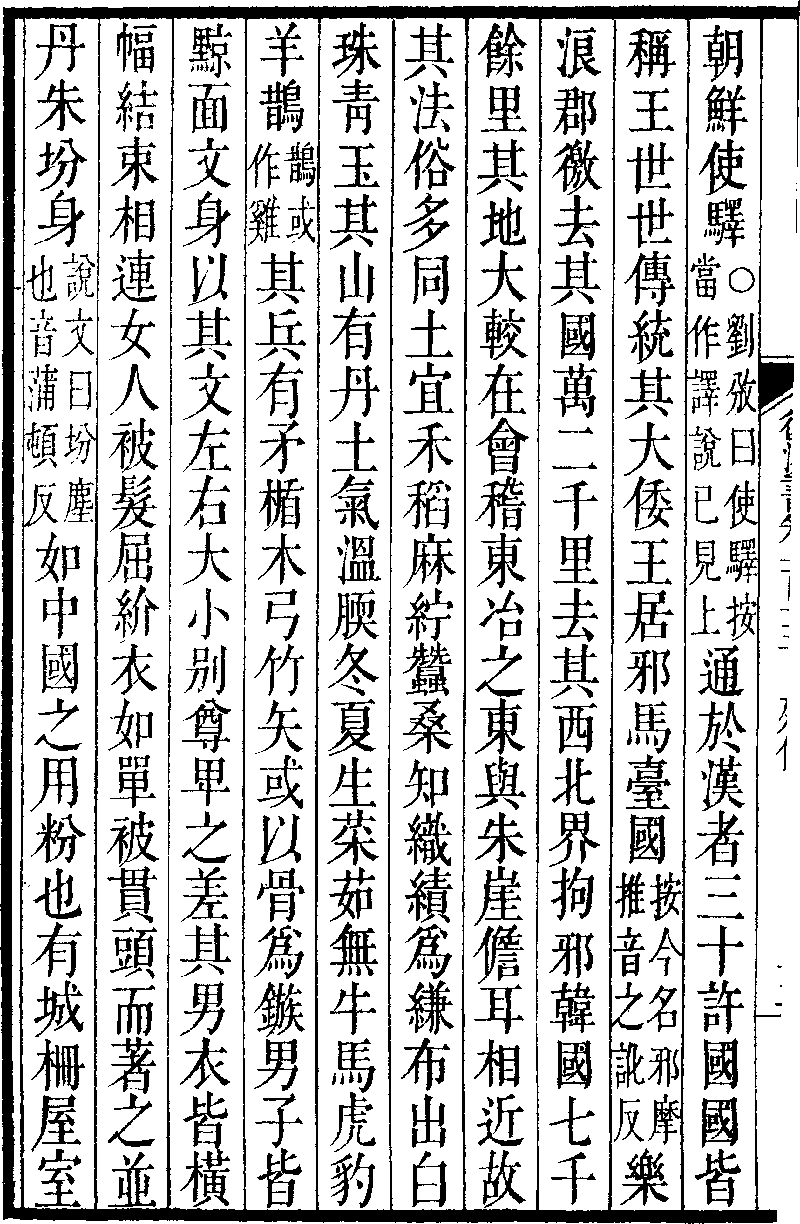

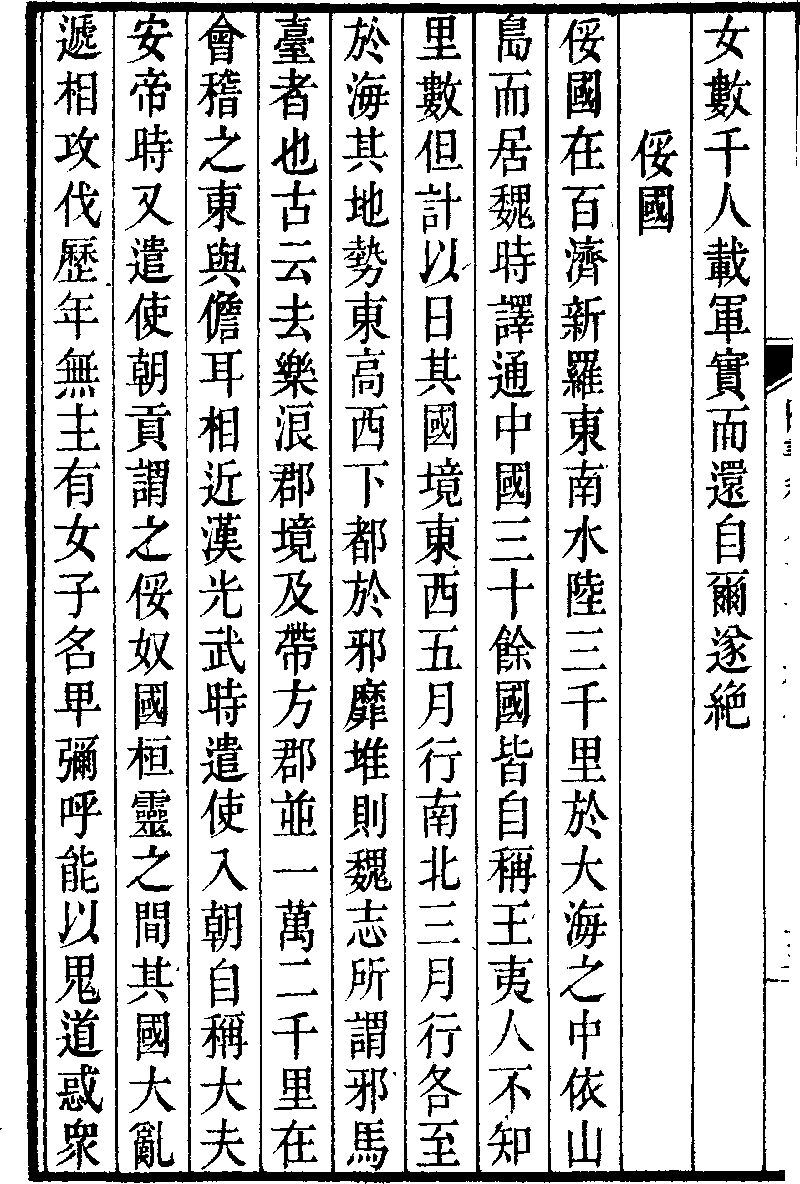

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 韓傳船に乗った経験が無い者に黄海渡洋を命じる程 魏朝の明帝は愚帝では無い

撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)

景初中 明帝密遣帶方太守劉昕,樂浪太守鮮于嗣 越海定二郡

【漢書】 卷二十八下 地理志第八下 燕地註1:撰者 : 東漢朝 班固,班昭,馬続 等

然東夷天性柔順 異於三方之外師古曰 三方 謂南,西,北也 故孔子悼道不行 設浮於海 欲居九夷 有以也

師古曰

論語稱 孔子曰

道不行 乘桴浮於海 從我者其由也歟

言欲乘桴筏而適東夷 以其國有仁賢之化 可以行道也 桴音孚 筏音伐

夫[註1]樂浪海中有倭人 分爲百餘国 以歲時來獻見云

如淳曰 如墨委面 在帶方東南萬里

臣瓚曰 倭是國名 不謂用墨 故謂之委也

師古曰 如淳云如墨委面 蓋音委字耳 此音非也 倭音一戈反 今猶有倭國 魏略云 倭在帶方東南大海中 依山島爲國 度海千里 復有國 皆倭種

劉敞曰 夫字宜屬上句

有以也 夫樂浪海中有倭人 と あるが、有以也夫 樂浪海中有倭人 が正しいと註記に

【邪馬台国はどこにあったか】 P.156まぁ信用 する/しない は個々人の主観と言ってしまえば それまで で あるが…

倭人伝には「参問倭地 絶在海中洲島之上 或絶或連 周旋可五千余里」と言う文章があり、普通この五千余里は倭地の長さだとし、帯方郡から狗邪韓国までの七千余里に足して、一万二千余里になる、それは郡から女王国までの全体の距離が一万二千余里だという記載との整合性を示すと言われる。

しかし、先に述べたように、私は一万二千余里を全く信用しておらず、七千里プラス五千里の足し算なども成り立たないと思っている。

大体、この五千里は倭地の長さとは思われない。

ここで倭地のことを言ったとみるには記載が場所違いだし、内容的にもおかしいと考える。

邪馬台国の位置にはあまり関係ないが、一言述べておく。

倭国の風俗、政治状況についての記述が済んで、侏儒国が女王国から四千余里だとか、裸国、黒歯国へ航行一年で行けるとかいう後にあるのである。

そして内容的にいえば、陳寿に「倭地」の長さがわかるはずがない。

「倭地」は邪馬台国(女王国)で終りになるのではない。

遠絶の国々がある(陳寿はそれ等が女王国の南にあるかのような書き方をしている)。

さらに邪馬台国の勢力下の南に狗奴国がある。

そして魏使はそれらの国を訪れていないのである。

だから「倭地」の長さがわかるわけがない。

また、周旋五千里の「周も」「旋」も、「まわり」「まわる」という感じだから、「周旋」とはある地域の周囲の長さを意味していると思われる。

そうだとすると、これを倭地の端から端までの距離とし、七千里に足してちょうど一万二千里になるという算術をすることはできない。

榎氏は、周旋とはうねうねと続いていることだと言い、曲線的ではあるが、倭国地域の始まりから終りまでは、一万二千里から狗邪韓国までの七千里を差し引けば、既に直線的な行程で五千里あるから、その周囲の距離は(前述のように、陳寿は行程の周辺にも、倭に属する多くの遠絶の国のあること、すなわち倭地はふくらみを持っていることを知っている)、円周の三・一四倍ではなくても、五千里よりはもっと長く、一万里以上あるはずである。

だから、陳寿が倭地の周囲は五千里だと言うはずがない。

なお、「周旋」を直線的な辿った距離としても問題がある。

つまり、狗邪韓国を倭の一国とすれば、狗邪韓国から対馬までの距離千里をさらに引いて、倭地の距離は四千里になる。

だから五千里を倭地の長さだと見る人は、狗邪韓国を倭地と見ていることになるが、それは確定された事実ではない。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.46魏使は別に里数と日数の換算式を用いて里程値を

ところが帯方郡を出発して経た韓国の二辺に少し欠ける距離を、倭人伝で七千余里と書いている(東夷伝中、倭人伝より前に、韓の「方」(四角形の一辺)を四千里ばかりと述べているところがあり、それに合っている)。

七千里は標準里だと三千キロ強になるが、地図で見れば明らかに長過ぎる。

狗邪韓国(そこがどこであるにせよ)から対馬まで千余里(四百何十キロ)、対馬─壱岐間が千余里。

皆、長すぎる。

五分の一ぐらいでちょうどいい。

古田武彦氏は一里を七十五~九十メートルとしている。

どうして韓伝、倭人伝にだけ、こんな短い里を使ったのか、いろいろな意見がある。

魏の征服を恐れての倭人誇張説があり、魏側の政治的理由──これがまた、言う人により理由が異なるが──による誇張だという考えがある。

魏使の日当稼ぎのための引き延ばし報告という見解まである。

当時、韓や倭ではそう言う里を使っていたのだという考え(地域的短里説)もある。

古田氏は、同じ『三国志』の中で違う里単位を用いるのはおかしいとして調べてみて、『三国志』中の里は、中国本土についてもすべて短いという見解を発表した(魏晋朝短里説)。

これに対し多くの反論があり、私は反対意見の方が正しいと思う。

が、何故、倭人伝の里は標準里より短いのかという疑問はそのままの凝る。

私は、政治的あるいは個人的理由による意識的誇張説にはどうも納得できない。

ここであまり議論する気もないが、言われている誇張の理由は、すべて憶測で、かつそれに対する反対論も容易に考えられるものである。

私は、主観的印象だと言われればそれまでだが、陳寿の『三国志』には、事実の間違いはともかく、意識的誇張はないのではないかと思う。

また地域的短里説も肯けない。

「里」は中国で成立した尺度であり、韓や倭が中国と違う独立の里制など採用していたとは思われない。

私にもうまい考えがあるわけではないが、二人の魏使はそれまで海を知らず、海上の距離はすべて長く感じたので、切りのいい千里を使ったのだということにしておきたい。

ただし末盧から伊都までの陸行五百里も長いが、魏使は実際には陸行せず、呼子から前原まで船で行ったから、ここもいい加減になったと考える。

その後、水行が十日も続くと、とうとうお手上げで、里に換算する気もなくなったと解する。

陳寿は現地を知らないから、魏使の報告のまま採用したのであろう。

1) 倭人伝中の里程は魏晋朝の標準里で

2) しかし短里として捉えれば、韓地方四千里 は実測値に近い事は認めている

3) この著者は女王国 豊後説で あり、帯方郡から豊後までは短里で 1万2千里を越えてしまう

4) 短里を認めてしまうと自説に都合が悪いので、認めない

5) 里程は信憑性が無いと何度も強弁しているが、それは恐らくは自身の無意識では道理に合わない事を薄々察知している事の裏返し

6) 日程記事は魏使が来倭行程で実際に経験した日数で あるから信用出来ると主張

7) しかし実は日程記事を倭人からの伝聞で あると認めており、論理が破綻している

と言う事に なる

【邪馬台国はどこにあったか】 P.21では 久保田氏 が優れた刊本と見做しているのは いずれ で あるのか、記載が見当たらないので読み取れない

しかし、紹熙本も民間の出版で、必ずしも優れた刊本ではないようである。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.40正確に言えば、台字 の旧字が 臺字 で あると言う事では無い

『三国志』のすべての刊本には皆「邪馬壱国」とかいてある(実際には「壱」は旧字体の「壹」で記されている。「台」の旧字「臺」)。

前記の古田氏は、「壱」とある以上は「壱」だと言っている。

しかし、壹と臺は似ていて、書き写している間の書き誤りは避け難いから、刊本の原本となった手写本が間違っていた可能性は十分ある。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.41随分と巧妙に、或いは回り

『後漢書』、『梁書』など、この言葉の現れる他の史書には皆「臺」とあり、『隋書』には「邪靡堆(「靡」は恐らく「摩」の誤り)に都す。即ち魏志にいわゆる邪馬臺なる者なり」とあるから、おそらく原文は「邪馬台」だったのであろう。

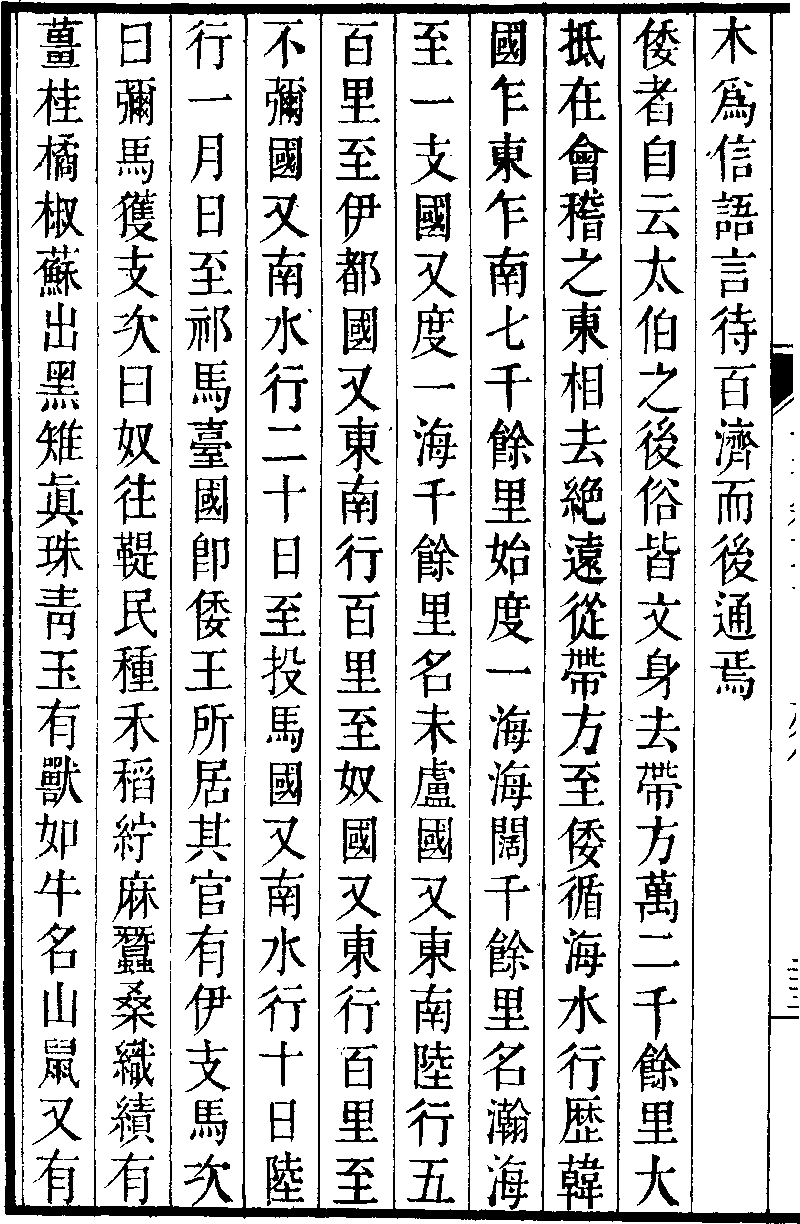

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國 東夷 西北諸戎 東夷 倭傳そう、祁馬臺國 と書かれているので ある

撰者 : 唐朝 姚 思廉

又南水行十日 陸行一月日 至祁馬臺國 卽倭王所居

則魏志所謂邪馬臺者也

則後漢書所謂邪馬臺者也

【邪馬台国はどこにあったか】 P.41もっとも、古田氏によれば、「壹」と「臺」との当時の字体は似ていないし、『三国志』中にその二つを間違ったと認められる例はなく、何よりも「台」は、倭人伝の終りにも「台に詣る」とあるように、魏の宮廷の略称だったから、蛮夷の国の名を表すのに、そういう尊貴な文字を使うはずがないと言う。

これについて、随分論争があったが、私はやはり元は「邪馬台国」だったと思っている。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.23倭人伝には "台に詣る" と記されている箇所は存在しない

当用漢字で表わせる漢字は当用漢字にした。

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日 陸行一月 官有伊支馬 次曰彌馬升 次曰彌馬獲支 次曰奴佳鞮 可七萬餘戸

掖邪狗等壹拜率善中郎將印綬

上記は正に両字を見比べる上での格好の材料と言うべき箇所で ある復立卑彌呼宗女壹與 年十三爲王 國中遂定

政等以檄告喻壹與

壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人送政等還 因詣臺獻上男女生口三十人 貢白珠五千孔,靑大句珠二枚,異文雜錦二十匹

1) 三国志原書もしくは原書に近い写本では 邪馬臺 と書かれていたが、臺字 と 壹字 は字形が似て書き誤り易いので 邪馬壹 と誤写した

2) 臺字 と 壹字 は書き誤り易いが 壹拜 は 臺拜 とは誤写されず正しく伝写された (←何故だよ?)

3) 壹與 が続けて三回も登場するが、これ等は本来は 臺與 と書かれていたが 臺字 と 壹字 は書き誤り易いので三回とも全て 壹與 と誤写した (←いや それ、あり得ないだろ!?)

4) 臺字 と 壹字 は書き誤り易いが 詣臺 も 詣壹 とは誤写されずに正しく伝写された (←それも おかしいだろ?)

5) 誤写は必ず 臺字 → 壹字 の一方通行で発生し、壹字 → 臺字 に誤写される事は無い (字形が似ている ならば誤写は相互に起きる筈だ!)

いやはや御都合主義ここに極まれり、彼等には付ける薬も無い

何が何でも 邪馬壹 では無く 邪馬臺 で なければ ならないと言う妄執に取り憑かれて おり、正常な判断を下す事が出来なく なって いて始めから結論ありき の論法と言う他無い

【邪馬台国はどこにあったか】 P.41上記の通り、少なくとも 魏志倭人伝 を見る限り 壹字 に誤写の形跡は無いと思われるので、特に疑問は無い

なお、卑弥呼の次の女王の名も「壱与(原文は壹與)」となっているが、前に述べたように、この「壱」も疑問である。

後で成立したものだが同じ記事のある『梁書』、『北史』、さらに日本に伝来し、太宰府天満宮に保存されている「翰苑」という写本には「台与(臺與)」となっている。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.41当時の倭人が どう言った会話を行っていたかを現代人は把握し切れていないので、現代人の感覚で適当か どうか を

前記の徐堯輝氏は、「壹」は入声で あり、日本語として「ヨ」の前に先立つ「イ」を写したとしては適当でない(もしそうなら「伊代」のはずだ)から、「臺」が正しいと思われる(著書一二三ページ)。

私も日本語の人名として「トヨ」を採りたい。

「イヨ」という人名もあるだろうが、「トヨ」のほうがポピュラーだし、日本上古の人名には「トヨ」がついているのが多い。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.43字音に関して自論を述べている研究者の立場で ありながら "知らない" "分からない" で逃げている始末で、困ったもの で ある

(四)、文字の誤りの問題ではないが、倭人伝に出てくる地名、人名は何と読んで良いのか定説がない。

「邪馬壱」を「邪馬台」だとした上で、昔は疑いも持たずに「ヤマト」と読んでいた。

そして「大和」か、九州の筑後、肥後の「山門」かが争われていた。

ところが、当時の発音では「邪馬台」は「ヤマト」ではないという有力説がある。

中国語の発音を説明する学者は、私の知らない発音記号を使うのでさっぱり分からないが、「ヤマダ」に近いらしい。

ただし、「ヤマト」と読めるという人は、もちろん今でもいる。

「ヤマト」と読めるとしても、問題はまだある。

「記紀」の頃は、今より母音の種類が多く、その結果、いくつかの音は、今では一つだが当時は二様に読まれて、書き分けられていたとされている(例えばヱとエは今では同じだが、昔の発音は別だから、字も別字を当てていたのと同様)。

「ト」もその一つである。

当時どう読んでいたか今ではわからないので、甲類、乙類と言って区別している。

「邪馬台」を「ヤマト」と読むとき、トは乙類で、九州の「山門」の「ト」は甲類であるらしい。

これは邪馬台国筑後山門説に影響してくる(ただし山門で構わないという説がある──後述、田中卓氏)。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.51邪馬台 は ヤマト とは

さらに地名の問題があり、「ヤマト」が一致している(「邪馬壱」は「邪馬台」であり、「邪馬台」は「ヤマト」の音訳だという前提だが、これは多分正しいと思う)。

ベストセラーだったらしい『日本の歴史』(中央公論社)の第一巻『神話から歴史へ』を書いた井上光貞氏は

「邪馬台の音はヤマトである。

したがって邪馬台国は、九州であろうと、本州にあろうと、ヤマトと呼ばれた土地であるはずである」

と書いている(二三八ページ)。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.42

(二)、また問題になっているのが卑弥呼が遣使した年である。倭人伝には「景初二年(二三八年)六月」とある。

しかし『日本書紀』が引用した魏志、『梁書』、『北史』では「景初三年(二三九年)」としている(『書紀』の編者は卑弥呼は神功皇后だと思ったらしく、──思っていたわけではなく、そう仕立てたという説もある──神功皇后の記事のところに魏志を引用している)。

魏が公孫氏を滅ぼしたのが景初二年八月なので、戦乱の最中へのこのこ出かけられるはずはないから、三年が正しいという見解が支配的である(ただし、『日本書紀』は魏の明帝の時だったように書いているが、明帝は景初三年一月に亡くなっている)。

しかし、古田氏は、いち早く貢献したからこそ喜ばれ、献上品に比し過大な下賜品が与えられたのだと言っている。

この問題についてはいろいろ説がある。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.232景初三年 正月に明帝が崩御したため、魏朝は急遽喪に服したので あろう

景初二年(二三八年)六月、倭の女王が大夫難升米らを帯方郡も遣わし、さらに天子の許に朝献することを求めた。

P.235

太守劉夏は役人を遣わし、京都(洛陽)まで送らせた。

(省略)

98 景初二年は三年(二三九)の誤りと思う。本文四二ページで触れたように、いろいろ意見はあるが、詔書を下したのが「その年」の十二月であり、詔書と下賜品を卑弥呼に渡すために使者が出発したのが正始元年(二四〇年)である。遣使を景初二年とすると、下賜品を与えると宣言してから一年以上も放っておいたことになるが、そんなはずはない。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.232倭国は公孫氏経由で魏朝に貢献していた筈で あり、この論者は事実を正確に把握していない もの と思われる

その年十二月、詔書で、倭の女王に対していうには、

親魏倭王卑弥呼勅を下す。帯方の大守劉夏が、下僚を遣わし、汝の大夫難升米・次使都市牛利を送り、汝が献じた男の生口四人、女生口六人・班布(縞模様の麻布)二匹二丈を奉って到来した。汝の在所ははるかに遠いが、それにも拘わらず使を遣わして貢献した。

P.235

(省略)

102 一匹は徐氏によると布地四丈(一二・一二メートル)という。二匹二丈は一〇丈になる。倭国の献上物がちょうどいい数字になったのは、倭国でも漢土と同じ単位を使用していたからだろうという説がある(『倭人の登場』)。

なお、この倭国からの献上物は、明らかに魏の下賜品と比べて貧弱で、釣合いがとれていない。つまり魏が倭国の朝貢を喜んだため豪華な下賜品を与えたことは確かである。

そこで古田氏は、公孫氏討伐の結果がわかる前に遣使してきたから感心だと考えたといい、遣使の年は景初二年だとするが、魏が単純に、今まで朝貢したことのなかった遠い東夷の国が来たということは、魏朝の天子の徳を示すものと考えたとしてもいいであろう。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.18これは上記 .2 壹字 は 臺字 の誤記誤写か で述べている通り で あり で あるが、改めて整理すると

卑弥呼の後は、これも女王の「壱与」(「台与」という記載もあり、私は「台与」だろうと思っている)が継いだ。

1) 臺与 は上古音で ダワ と訓み、中古音では ダイヨ と訓む

2) この論者は 台与 を トヨ と訓みたいので あろうが、そもそも 台与 と書かれている史書は存在しない

3) 仮に 壱与 が誤記誤写で 臺与 が正しかった と しても、臺与 を トヨ とは訓めない以上 久保田説は誤説に過ぎない

と言う事で ある

【邪馬台国はどこにあったか】 P.68この論者が どの様に思おうが当人の自由では あるが、しかし単なる思い込みと言う事も ある

博多湾岸説については、「南投馬国に至る、水行二十日」と「南邪馬台国に至る、女王の都する所、水行十日、陸行一月」とは併立した表現であり、後者だけ帯方郡からの日数だとはとても思えない。

韓国内を歩く必要があるとも思えない。

また不弥国と邪馬台国の間だけ距離が書いてないということもわからない。

国として接していても、首都間の距離を書くはずである。

伊都国と奴国の間の百里もそうであろう。

1) 朝鮮半島南西海岸部はリアス式海岸で船舶航行は座礁の危険が伴うが、陸路は海路よりも安全で ある

2) 陸路は盗賊等に襲撃,掠奪されるから危険で あると論ずる馬鹿が いる らしい が、これは単なる机上の空論に よる無知に過ぎず、魏朝からの多大な下賜物を確実に倭国に送り届けるためには護衛兵の随行が不可欠なので あり、軍隊に戦闘を挑む

3) 多大なる下賜物を途中経由地での韓地諸国に見せ付けつつ韓地内を巡撫する事で、魏朝に属している事での現実的な利得と魏朝の威厳を共に示す事が出来る

これ

韓国セウォル号沈没 それでも韓地水行と言い張るのか

なお、書かれて

そして この値は倭人伝の行程記事を読めば算出 出来る

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

自郡至女王國萬二千餘里

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳帯方郡から女王国までが 12000里で あり、かつ 帯方郡から不弥国までの合計は 10600里で あるので差し引き 1400里と なる

從郡至倭 循海岸水行 歴韓國 乍南乍東 到其北岸狗邪韓國 七千餘里

始度一海千餘里 至對海國

又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大國

又渡一海千餘里 至末盧國

東南陸行五百里 到伊都國

東行至不彌國百里

【漢書】 卷九十六上 西域傳第六十六上

撰者 : 東漢朝 班固 班昭 馬続(ばしょく) 等

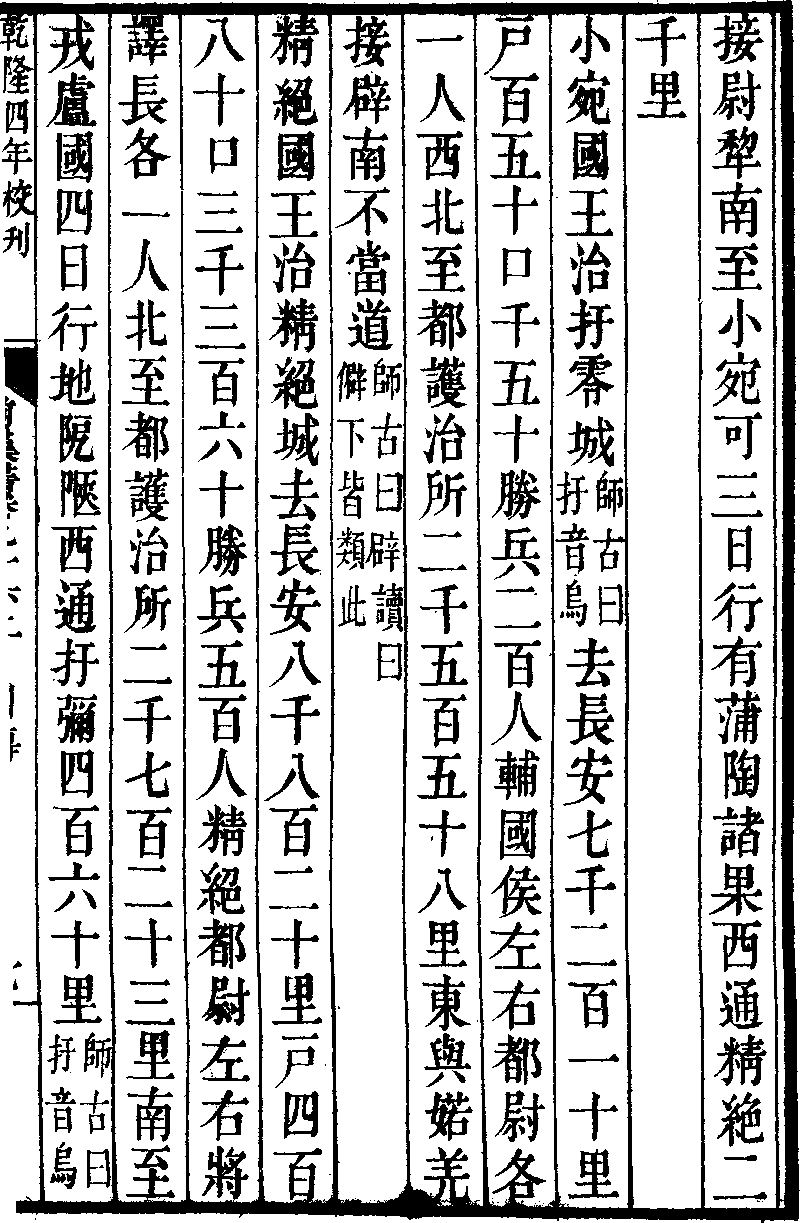

(精絕國)北至都護治所二千七百二十三里 南至戎盧國四日行 地阸陿 西通扜彌四百六十里師古曰 扜音烏

戎盧國 王治卑品城 去長安八千三百里

1) 戎盧国 は 精絶国 の南に位置していて、精絶国から陸路4日の距離と ある

2) そして 戎盧国 は長安を基点と すると 8300里の位置に ある

と言う恰好の比較記事が あり、これを見れば記述対象国を複数の視点から見定めて史書に記録する事が ある事が読み取れる

思うに倭人伝に おける女王国への行程記事も これに類するもの では無いか と思われる

つまり、

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳[]で補った箇所が、脱落を疑っている文字群で ある

(不彌國)南[行千四百里]至邪馬壹國 [自郡至]女王之所都水行十日陸行一月

【邪馬台国はどこにあったか】 P.94魏使が楼船を利用したとして、楼船は対馬海峡を越えられるか、疑問に思う

魏使は帯方から船に乗って来た。

末盧国までその船で着いた。

伊都には港があり、魏使を迎える人的、物的設備があるから、私はそのままその船で伊都へ来たと思う。

そしてそこから邪馬台国へ水行する。

当時の造船技術は知らないが、おそらく帯方で準備した船(徐堯輝氏は楼船だろうと言う)の方が倭国で調達する船よりいいに違いない。

少なくとも魏使の好みに合っているはずである。

そして最初の魏使梯儁も次の張政も、倭王に送り届ける物があり、それを船に安置している。

どうしてまだ使用可能な船から下りて、わざわざ山道を歩いて荷物を運ぶであろうか。

船で直接、邪馬台国に行こうとするに決っている。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.96これに ついては その通り で あると思うので あるが、そこまで考えたので あれば更に もう一歩 論を進めて陸行一月は西日本の範疇外で あると判断するべき で あった

だから陸行するとすれば、上陸地から内陸へ向かうのである。

そうだとすれば、西日本の中で、海岸から内陸行一月のところはないはずである。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.77この人は机上の空論で しか物事を考えないので あろうか?

「寿考(説はあるが、寿命だと思う)、或いは百年、或いは八、九十年」という情報の元は、魏使が倭国に百年滞在して確かめたのでない以上、間違いなく聞いた話である。

そういう伝聞を、倭人伝は「と聞いた」とも書かず、断言しているのだから、読む我々は常に注意しなければならない。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.77何故 当てに ならないので あろうか?

倭国に乱があった事は聞いた話であるが、まあ昔、戦いがあったぐらいは本当であろう。

しかし、「住まること七、八十年」という言葉(意味については訳文の注で検討する)から推測するその時期は当てにならない。

正確な記録を取っていたとは思われない倭人からの伝聞だからである。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.170おやおや、上記 論述と矛盾しては いないか?

また古墳や倉庫をつくるためには尺度が必要である。

もっとも、三内丸山にも倉庫はあったようだから、倉庫だけでは尺度の存在 しか推定できないが、卑弥呼の墓ともなると、尺度による予めの設計が必要であり、尺度を使いこなす ことができたのではないかと思われる。

さらに、税を取っているのだから、種々の形状の耕作地の大小、収穫の多寡を測る方法があったはずである。

そうすると、初等算術、幾何は使えたのではないかと思う。

また、税の既納者、未納者を知るためにも、記録が行われたかもしれない。

中国式の暦はないとしても、男王時代が大体何年くらい続いたと魏使に告げることができたらしいのだから、何らかの年数の記録法があったのかもしれない。

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳元々倭人の国が 100余国も あった事を魏使は知らなかった筈で あり、百と言う数値は倭人から聞き取った知識で あろう

倭人在帶方東南大海之中 依山㠀爲國邑 舊百餘國

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳5000 と言う数値は偶然では あるまい

壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人送政等還 因詣臺獻上男女生口三十人 貢白珠五千孔,靑大句珠二枚,異文雜錦二十匹

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳文書を読み書き出来る知識階級が暦を知らない筈が無い

王遣使詣京都,帶方郡 諸韓國及郡使倭國 皆臨津搜露 傳送文書,賜遺之物詣女王 不得差錯

【邪馬台国はどこにあったか】 P.248卑弥呼死去時の殉葬も誇張と言う事に したい と言う事なので あろう

132 ここは伝聞に違いない。

そして私は、前の婢千人のように、百余人は誇張だと思う。

秦の武公の時でも殉死者は六六人だった。

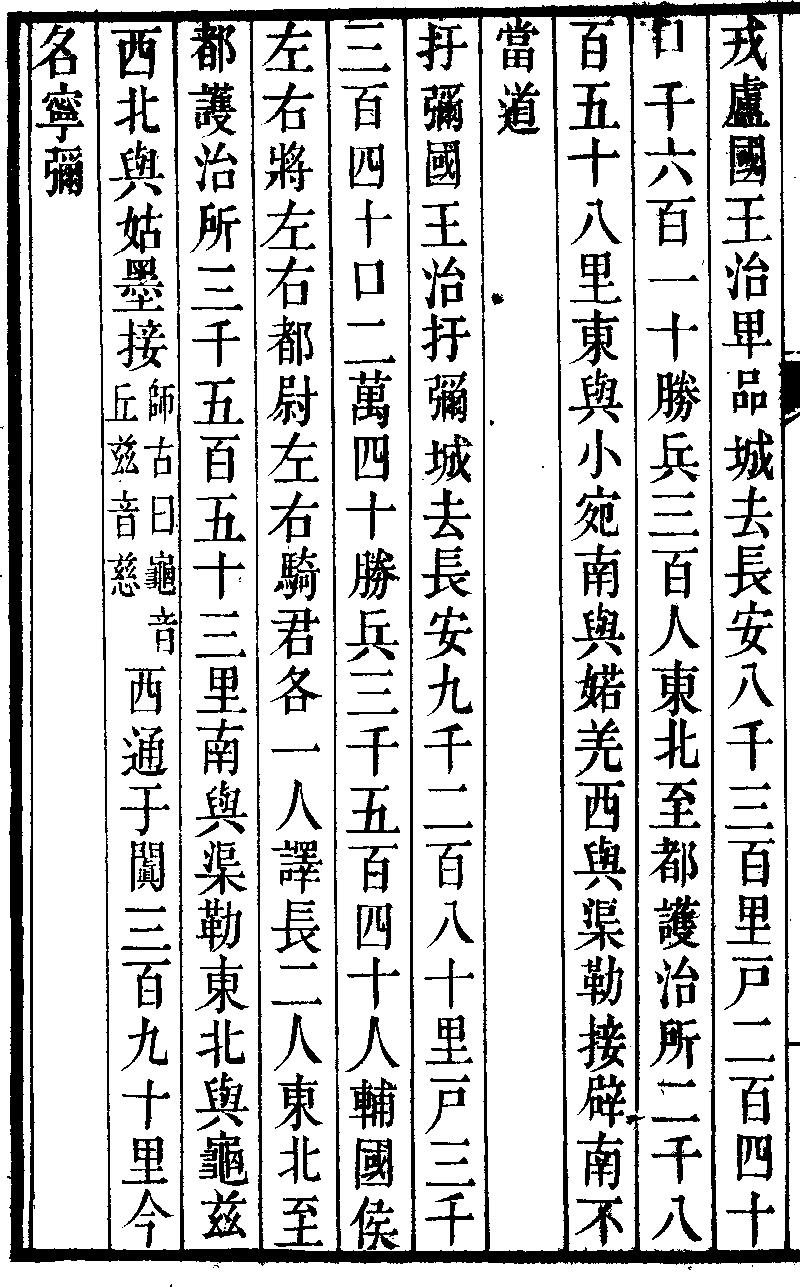

【邪馬台国はどこにあったか】 P.89この論者は投馬国を出雲で あると主張している

2.方角

これは大体において正しいと思う。

魏使が経験したところだろうからである。

そしてまた、嘘を言わなければならない何の理由も考えられないからである。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.112これを五十歩百歩と言う

問題は出雲は伊都国の南にはないということである。

したがって、出雲を投馬国だとするためには、倭人伝の「南投馬国に至る」の南は東(厳密には東北だが東でもいい)の誤記だと言わなければならない。

それは邪馬台国についての南を東と読もうとする近畿説を非難する九州説として、自己矛盾のようである。

しかし、邪馬台国が大和だというためには、「南投馬国に至る」の南を誤記だとしなければならないだけではなく、二か所にある「女王国以北」という言葉と矛盾する。

邪馬台国が海辺の国だというのとも合致しない。

また、全体の政治体制の見方に影響する。

しかし、投馬国が出雲だというためには一字だけの誤りと考えればよく、他に関連する矛盾はない。

またそれは、「誤記」というより魏使の「誤解」である。

私は魏使は邪馬台国へ行ったと思うから、自ら十日間の水行で経験した方角は誤るはずがないと考えるが、魏使は投馬国へは行かなかったと思っているから(放射式に考えた場合、わざわざ水行二十日もかかる寄り道をするはずがない)、方角は魏使の経験に基づくものではなく、倭人からの伝聞である。

聞き違いがあったかもしれない。

だから、投馬国についての南を東と改めつつ、なお邪馬台国について南を東と改めることは許されないとする見解は可能である。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.112いやいや、上代仮名遣い で甲類,乙類と言う特殊な発音を使い分けていた当時の日本人ならば当然別音で ある事を認識出来たで あろう

出雲なら、「記紀」の大国主神と高天原(九州にあったと思う。『ディベート』中の「記紀説話と出雲の人達」)との交渉の物語によっても、女王国連合の一員であり得るし、戸数五万(本当に五万あるかどうか別にして)の大国というのにも適当である。

「ツモ」の発音も似ているという人がいる。

宋の時代に刊行された編纂物の『太平御覧』(九八三年完成とのこと)に魏志が引用されているが(後でも出てくるので「御覽魏志」と言う)、そこでは「於投馬」となっていて、一層「イズモ」に似ている。

出雲ならば水行だけを書いた理由もあるし、水行二十日ぐらいかかるかもしれない。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.164まずは事実誤認を指摘しておく

特に考えさせられるのは、倭人伝中、確かに連続行路であると思われる伊都国まで、方角、距離、至、地名の順になっていて(例えば伊都国については「東南陸行五百里、到伊都国」である)、そこから後が違うということである。

これを偶然と見ることもできようが、陳寿が書き分けたと考えるほうが自然であろう(今の我々でも、文章を書いていてそのくらいの注意は払う)。

伊都国については「到」を使っており、その後は「至」だというところにも意味があるという意見がある。

放射式読み方の元祖である榎氏自身は問題にしていないが、少なくとも『漢書』では、地理説明には「到」ではなく、「至」を使っていることは確かである。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.164いやいや、全く同じ には見えないので あるが… これは一体どうした事か?

後代の文書であるが、榎氏が放射式読み方の裏付けとして引用したのは『新唐書地理志』の中の賈耽の文章である。

営州 、西北百里曰松陘嶺、其西奚、其東契丹、距営州北四百里、至湟水、営州東百八十里 、至燕郡城 、又経汝羅守捉 、渡遼水 、至安東都護府五百里 、府故漢襄平城也、東南至平襄城八百里、西南至都里海口六百里、西至建安城三百里、故中郭県也、南至鴨緑江北泊汋城七百里、故安平県也、自都護府東北 、経古蓋牟新城 、又経渤海長嶺府千五百里 、至渤海王城 、城臨忽汗海、其西南三十里、有古粛慎城、其北経徳理鎮至南黒水靺鞨千里、

榎氏は、このうち傍点をつけたものが、いわゆる直線行程(連続行路)で、それ以外のものは、それぞれ営州、安東都護府(撫順)、および渤海の王城を中心とした、いわゆる傍線行程(地理説明)であるという。

これに対する反対論を見ない。

この安東都護府のところは倭人伝とそっくりである。

比べてみれば次のとおり。

新唐書 渡遼水至安東都護府五百里府故漢襄平城也。

倭人伝 東南陸行五百里到伊都国……郡使往来常所駐。

……………………………

新唐書 東南至平襄城八百里、

西南至都里海口六百里、

西至建安城三百里……

南至鴨緑江北泊汋城七百里……

倭人伝 東南至奴国百里……

東行至不弥国百里……

南至投馬国水行二十日……

南至邪馬壱国……水行十日陸行一月

全く同じ構造の文であり、まるで『新唐書』が『魏志』倭人伝を真似たかのようである。

場所のあり方の説明として方角、至、地名、距離という順序の書き方が同じであり、それは漢書の地理説明と一致する。

そして安東都護府の地理説明をするに当り、これからそうするぞという何の注意書きもしていない。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.42

(三)、国名中、「対馬国」を「対海国」とした刊本があるが(例えば書陵部本)、「対馬」が正しいであろう。

「一大国」は『三国志』の刊本は皆そうらしいが、他の史書に「一支国」としたものがあり、多分「一支」の間違いだろうとされている。

「一支」なら「イキ」と読める。

陳寿が、女王国はその東方にあるだろうと考えた会稽の「

東冶 」は刊本では「東治 」となっている。

しかし「東治」では意味が取れず、後漢書には「東冶」とあり、実際「東冶」という地名(県名、あるいは漠然とした地方名)があるから、その間違いだろうとされており、岩波文庫は始めから「東冶」と書いている。

古田氏は、これらすべて「対海」、「一大」、「東治」が正しいと言う(なお訳文の注でさらに述べる)。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.202はて、この論者は "里程は信用出来ない" と主張していた筈で あるが…??

一万二千余里という道のりから推測すると、

女 王国はちょうど会稽の東 冶の東に当ることになる(なるほど風俗が似ているのももっともである)。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.203実は私は 会稽東治 および 会稽東冶 は双方いずれも誤記誤写の可能性を考えている

47 原文は「東治」だが、「東冶」の誤りとされている(『後漢書』は東冶)。

古田氏は東治が正しいと頑張っているが、夏の少康の子の「治績」を指しているという同氏の見解(『「邪馬台国」はなかった』一〇八ページ)では意味がとれない。

ここは地名でなければならない。

郡名の次には県名がくるのが原則なので、会稽(郡)の次の東冶は普通、県名とされているが、当時は東冶県はなかったから、県名ではなく通称の地方名だという人がいる(白崎氏、著書一八二ページ以下)。

場所ははっきりしないが、福建省福州のあたりらしい。

徐氏は、これについては東治説であり、当時は東冶県はなく、「会稽東治」という倭人伝の記載は「東治」という県を指すと言う(著書一四五~一五一ページ)。

ただし、東治県があったという直接的根拠はない。

当時「…治」という名の県がいくつかあったから、「東治」も県名として素直だというのである。

徐氏は、『後漢書』でも、別のところ(少し後)に「会稽東治」という言葉があると言うが、私の見た『後漢書』の印刷本はそこも「東冶」であり、岩波文庫に掲げられている百衲本の原文も「東冶」となっている。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.132大分県で鉄器の出土数が多いのは事実で あるが、それだけで大分県を女王国の候補地として

奥野正男氏は、先に述べたように、鉄によって北九州の近畿地方に対する優位を説いている。

これは邪馬台国近畿説を否定すると思う。

ところで、同氏の『鉄の古代史 弥生時代』によると、鉄鏃の出土数は北九州の中でも大分県が一番多く、一八一である(二七〇ページの表参照)。

福岡県は一七一、奈良県はたった二である。

時期的にも、邪馬台国の頃に当たる後期と終末期に増加しているという(三〇九ページ)。

出土遺跡の大分市、竹田市、大野町(三七二ページ)は私の考える邪馬台国の領域である。

邪馬台国は女王卑弥呼のカリスマ性によって諸国を畏敬させたかもしれないが、基本は軍事力だと思う。

鉄鏃が多いということは、大分が和国連合国の盟主であることを示唆している。

なお、倭人伝にも倭人は鉄鏃、骨鏃を用いると書いてあり、骨は残らないから、鉄鏃の出土は倭人伝の記載と合致する。

そして私が邪馬台国の敵対国に当てる肥後の狗奴国にも、同じ時期に鉄鏃の増加が目立つそうである(三〇九ページ)。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.118持ち合わせているものが夢なのか妄想なのかに ついては ここでは論断を差し控えるが、少なくとも合理的論理的な思考の持ち主で あれば現状に おいて発掘されている遺跡,遺物に基づいて行うべき で あろう

私は大分邪馬台国は辺境の新興国で、武力が強かったのではないかと思う。

そしてまた、政治権力の中心であることが長ければ文化も発展するかもしれないが、大分邪馬台国の最盛期は短かったと思う。

倭人伝に確実に知り得るのは卑弥呼、台与の二代だけである。

その前の男王時代が数十年あったとしても、百年くらいのものである。

そしてその後、自ら東遷したか、あるいは征服されたかは別として、まもなく北部九州は全体として衰え、日本の中心は大和になったのである。

だから、邪馬台国が大分にあったとしても、そこに目立つ遺跡がないということは、充分にあり得ることである。

それにまた、遺跡の発見は現在の開発の度合と偶然による。

大分県が隈なく掘られたはずはない。

平成になって吉野ケ里が出現する世の中である。

私も夢を持っていたい。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.82有明海も沖合に出れば潜水出来る

なお、九州説中でも大分以外の説に関して言うと、私には知識がないが、同じ海でも有明海は遠浅で海底は泥であり、潜水漁法に不向きなのではあるまいか。

テレビのムツゴロウ捕りの様子から、そう思われる。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.119註2:

水行十日の旅の途中の国名がないのは気にはなる。

末盧国とその近くの伊都国は別の国であり、さらにその近くに不弥国や奴国があるとなると、国の大きさは後世の郡くらいのものだから、十日も船の旅をすれば、途中に(宗像地方や宇佐、国東半島など)国があったろうからである。

しかし、私は倭人伝は魏使の旅行記そのものではなく、魏使の報告に基づく陳寿の地理志であり、「南邪馬台国に至る、水行十日」とは、伊都国から南の方、水行十日の距離のところに邪馬台国がある、という意味だと解するから、途中の国を書かなくても不思議はないと考える。

実際の旅行記なら途中の国を書くだろうが、地理志ならどちらでも良い。

『隋書』の終りのほうに裴清の旅行記があり、そこには到着した際の歓迎の様子の記述があるが、倭人伝には女王国へ着いたときの模様は何一つ書かれていない。

つまり、魏使の旅行記ではないのである。

いずれにしろ、この点は、それが故に大分ではだめだ、他の地のほうがよいという理由になるものではない。

どこに比定しようと、途中は書いていないのである。

そして順次式に読んで、水行十日どころか三十日、さらに陸行一月もして大和に着いたという意味に解するなら、途中の国を書かないはずはない。

少なくとも『隋書』のように、「十余国を経て」ぐらいのことは書いたであろう。

なお、投馬国から水行十日して、それから陸行一月したという解釈を生[註2]かそうとする山陰上陸説について言えば、上陸地点の国ぐらいは書いたであろう。

その上、そこから進行方向も違ってくるのである(「東アジアの古代文化」九一号「放射式読み方再論(三)」参照。

したがって、この途中の国の記載がないということは、かえって放射式読み方による大分説を支持すると考える。

原文ママ 生字 では無く 活字 の方が良いか?

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳と書かれているので、明らかに女王国以北の諸国は全て記載されているもの と判断する しか無く、経由国が省略されている云々と言う妄説が入り込む余地は 1mm たりとも存在しない

自女王國以北 其戸數,道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳

【邪馬台国はどこにあったか】 P.194卑奴母離 の表音が 夷守(ひなもり) と一致しているで あろうか?

そこで初めて海を渡り、千余里で対馬国に着く。

役人の頭を卑狗といい、次の者を卑奴母離

(省略)

10「ヒナモリ」に一致している。

「夷守」意味だとされている。

そうだとすれば、後代の日本語と同じである。

ただし、それにしてはほかに日本語として分かる言葉がほとんどない。

徐堯輝氏は、倭国に倭人以外の言語系の人々がおり、倭の諸国に仕えていたという。

役人は現地人だと思うが、副の「ヒナモリ」(辺境守備)の意味、およびそれが一支、奴、不弥に共通していることは、邪馬台国派遣ということを疑わせる。

【邪馬台国はどこにあったか】 P.200註3:

南に邪馬台国がある。

女王が都するところである。

水行で十日、陸行で一月かかる。

役人の頭が伊支馬であり、次を弥馬升といい、次を弥馬獲支、次を奴佳鞮という。

七万余戸ばかりある。

女王国より北は、戸数、道里を大まかに記載することができる

31「イキマ」であろう。「イシマ」説もある。

32「ミマソ」? 安本氏は「升」は「斗」の誤りであろうとして、「ミマト」と読む。

33「ミマカキ」などと読まれていたが、稲荷山鉄剱[註3]銘で「獲」が「ワ」と読まれることが分かってから「ミマワキ」に一致。

34「ヌカテ」、「ヌカデ」、「ナカテ」。

35 ここを前に付け、次の節と分けることについては、本文一二五ページで私の考えを書いた(本文三二ページの読み下し文では通説に従って後に続けたが)。

剱字 は原文ママ 剣字 で良いと思うが、何かしら意図あっての事か