註:「臺」を「と」と読む根拠は、例えば藤堂明保『国語音韻論』[4]に、「魏志倭人伝で、『ヤマト』を『邪馬臺』と書いてあるのは有名な事実である」と記載されていることに求められているが、これはすなわち「邪馬臺=ヤマト」という当時の通説に基づいた記述に過ぎないとする指摘がある[5]。

もしこの意見が妥当なら、漢和辞典の記載を根拠に「『邪馬臺』はヤマトと読める、『臺與』はトヨと読める」と言ったところで、大元にある通説の同義反復に過ぎないことになるが、「臺」の発音に関する中国語音韻論による議論はこの意見とは無関係である[6]。

また、そもそも「魏志倭人伝」には「邪馬臺」とは書かれておらず、「邪馬壹」(=邪馬壱)と書かれており、前提からして誤っている。

当時の通説とは、邪馬臺國は ヤマト国の事に相違無く、卑弥呼は神功皇后で ある……

と言う当時の歴史学者の定説を指す

【古田武彦が語る多元史観 燎原の火が塗り替える日本史】 P.182註1:

著者 : 古田 武彦

(質問)

中国史書中、倭国にかかる固有名詞を漢音で発音するか、呉音で発音するかの問題ですが、呉音が古い音韻を残しているとしても、所詮日本風に訛ったものである以上、その文献が書かれた時代の、中国音によって考えるべきではないでしょうか。

例えば倭人伝中の、對海国なら、對 [tuəd][註1] 海 [ɦieg][註2]、『後漢書』の對馬国なら對 [tuəd][註1] 馬 [mag][註3]

(注=発音は藤堂明保『漢和大字典』による中古音を表記した。

なお同書のカナ表記では、呉音、漢音共にタイ、カイ、マとなっている)

のように発音すべきで、この藤堂明保立場から音韻研究を深める必要があると思います。

(回答)

この問題については現在のわたしは解決したわけであります。

もとはここでいう藤堂明保さんは、東大教授で中国言語研究の権威でした。

この人にわたしは盛んにコンタクトを取って質問したわけです。

結局これは「三世紀の発音はわたしにはわかりません」ということで「それでは何で邪馬台国がヤマトと読めるのですか」という質問をしましたら、それは一般にそう書いてあるからということでして、結論としては、藤堂さんは三世紀の読みはわからないということでした

(注=増田弘・大野敏明『古今各国』「漢字音」対照辞典)慧文社、二〇〇六年、では、根拠は不明であるが、「台」の中古音に [təg] を入れている)。

本人が正直にそうおっしゃってくださいました。

出版物を引用するに当たり ə と見做して引用しているが、実際には他の字(例えば ɔ)で ある可能性も ある

いずれに しても対(對)字の上古音は tuəd、中古音は tuəi で あり、文意に齟齬が生じている

海字の中古音が ɦieg で あると する根拠は不明

中古音で あれば həi が正しいと思われる

馬字の中古音が mag で あると する根拠は不明

馬字の上古音は măg、中古音は mă(mbă) で ある

【古田武彦が語る多元史観 燎原の火が塗り替える日本史】 P.322註4,註5:

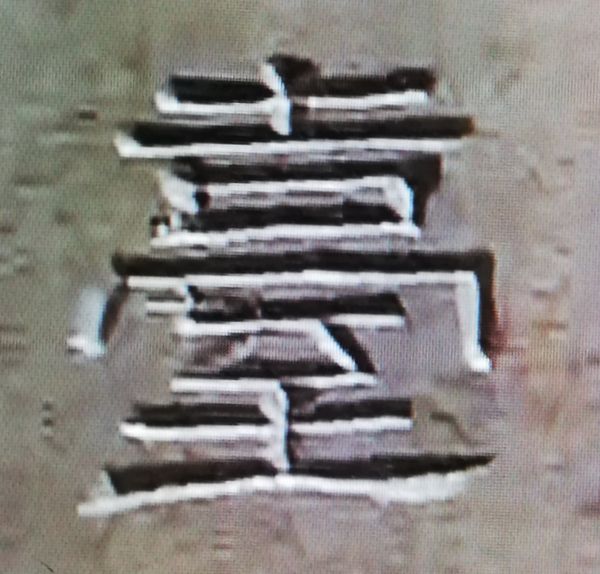

藤堂明保さんの中国音韻額の本を読んでみたら、「臺」は「ト」であると書いてあります。

手紙を出して問い合わせてみました。

返事は同様[註4]に邪馬臺国を「やまとこく」と読むものとして、「臺」を「ト」と読むと書いたということでした。

橋本[註5]さんも藤堂さんも、年齢は少し違うにしても広い意味では同じ東大の研究仲間でしょう。

だから、同じ様な考え方になるのは仕方がないのかなとも思います。

橋本進吉氏が上代特殊仮名遣の類別に おいて、臺字 が万葉仮名として使用されていないにも

1) 江戸時代や明治時代の歴史学者(新井 白石や白鳥 庫吉、内藤 湖南)が 邪馬臺 を ヤマト で あると(根拠も無く)断定して しまった

2) 藤堂 明保氏は著書執筆時に おける 上記 1) の古代史定説を

3) 現在の古代史研究家が 上記 2) を根拠として 邪馬臺=ヤマト で あると主張している

と言う、奇妙な循環論法が

こうなると、藤堂 明保氏は何とも

まぁ それは さて置き、学研漢和大字典 に収録された 臺字 の表音に ついては、何の根拠も無いと言う事は確かで ある

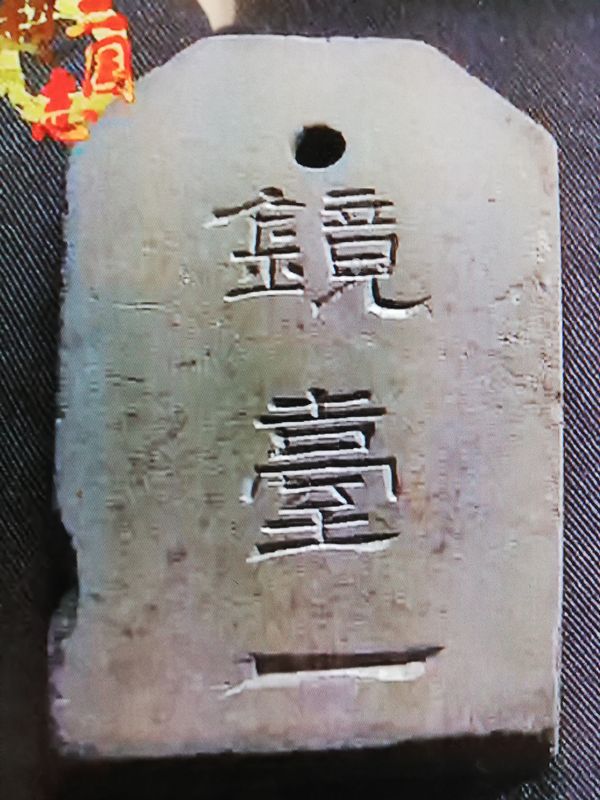

# この画像は三国志特集の TV番組で放送されたものなので、目にした者も多いか と思う