1. 末盧国-伊都国 間行程の疑問

三国志 魏志 倭人伝 の冒頭に倭国内の分国に関する行程記述が ある

しかし この行路記述、末盧国-伊都国 間の方角と移動手段に関して、読解が落ち着かない

末盧国 から 伊都国 へ向かう際の、最も効率の良い行路は以下の通りで あろうか (Google マップ 地形図 を基に作図)

では何故、末盧国 から 伊都国 へは東南陸行なのか

2. 幾つか の解案

.1 倭人伝の信憑性を疑う

まずは倭人伝を安直に

貶める愚説

上記疑問の最も単純な解は、末盧国-伊都国 間の行路記事を

以て 倭人伝 全体の記述を信用出来ないもの と大胆に切り捨てるもので あろう

しかし、流石に それは短慮では ないか

思うに それは思考の停止と言うべきか、

或いは

先ず結論ありき で女王国を どうしても関西に持って行きたい者達の恣意と言うべきか

.2 原文を是とし、解釈で対応する案

今少し原文を寄り添おうと思う人は 唐津 から一旦東南に道を取り、その後 川沿いに東に向かい、

山間を北上して

糸島に至る道を想定している

様で ある

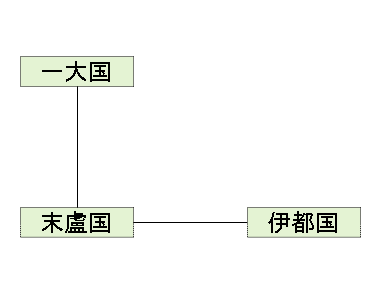

これを図に表すと、以下の通りと なるで あろうか

.3 下賜物の輸送船は別行路を採ったのか

次は魏朝からの下賜物を積載した輜重,船艇は魏使とは別行動を取り、呼子に停泊後そのまま船で直接 伊都国 に向かったと解する案で ある

では何故 別行動を採ったのか で あるが、或いは或いは魏使は末盧国に向かいたい理由が あり、下賜物の輸送船は末盧国に立ち寄る必要が無かったのかも知れない

この輸送船で あるが、魏使は道先案内も兼ねて 狗邪韓国 で倭国船と倭人水夫を現地徴用したと言う事では ないかと思う

対馬海峡の荒波を踏破する魏使から すれば、現地を最も熟知している者を採用した方が安心出来るで あろう

つまり こう言う事で ある

魏使は一旦 末盧国 の北端 呼子に入港し、その後に 末盧国 の国治とでも言うべき中心地域が あったと思われる唐津方面に至り、そこから改めて 伊都国 に向かったのでは ないか

a) 魏使行程

まず魏使は 呼子 で上陸し陸路 唐津 に向かった と する

又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大國

又渡一海千餘里 至末盧國(北端呼子)

東南陸行 末盧國(国治唐津)

東北水行(或いは東北陸行) 到伊都國

更に言えば、上記想定文では距離に ついても混同,誤認していたのかも知れない

対海国 から 一大国 の距離に比べて 一大国 から 末盧国 までの距離は かなり短い

また、唐津から一旦東に抜けて北上して 伊都国 に向かうには 五百里では到達しないかも知れない

もし これ

等の距離を取り違えていた と言う仮定が許されるので あらば、

又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大國

又渡一海五百里 至末盧國(北端呼子)

東南陸行 末盧國(国治唐津)

東北陸行千餘里 到伊都國

と解した方が距離の面からは妥当で あるのかも知れない

b) 輜重船艇行程

倭国船団は下賜物を積載し魏使とは別路を採り 呼子 から 伊都国 へ向かう

又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大國

又渡一海千餘里 至末盧國(北端呼子)

東水行五百里 到伊都國

これらの情報が錯乱してしまい、a) の二行目三行目と b) の二行目が

合文され その結果として以下の様な文面が残されたのかも しれない

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)

又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大國

又渡一海千餘里 至末盧國

東南陸行五百里 到伊都國

フォトライブラリー | 弥生ミュージアム 三国志 魏志 倭人伝

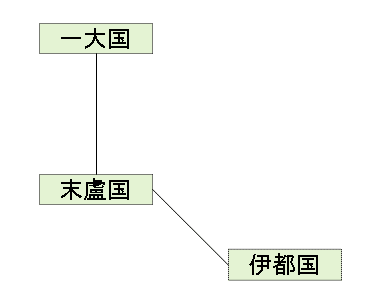

これを図に表すと、以下の通りと なる

.4 通常行程では末盧国を経由しないもの と考えるべきか

最後は梯儁と張政が別の行路を移動して それぞれ別の記述を残し、陳寿が それ等を合文した際に方位を誤認したと考える案で ある

倭人伝では九州島上陸の地として末盧国が先ず挙げられているが、率直に言って末盧国に立ち寄る強い理由が認めにくいので ある

倭国への通常行程では途中で末盧国を経由せず、直接一大国から伊都国に向かったのでは ないかと思う

ならば何故末盧国に向かったのかと言う事であるが、梯儁の記述方針としては少なくとも

女王国以北の諸国の行路は全て記載する方針で あったもの と思われる

末盧国の記述を行うため、敢えて末盧国に上陸したのであろう

あるいは、下賜物を倭国の民衆に見せ付ける意図が あったのかも知れない

末盧国から見て伊都国は北東に位置するが、四分法で言えば東なので、末盧国の東に伊都国が あると記録したのかも知れない

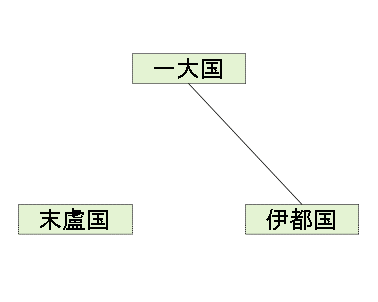

これを図に表すと、以下の通りと なる

次に張政で あるが、張政は一大国から末盧国を経由せず伊都国に向かったのかも知れない

伊都国は一大国から見て東南と言えなくも無い微妙な方位に当たるので、水行東南と書き残したのでは無いか

これを図に表すと、以下の通りと なる

梯儁は末盧国の東に伊都国が あると記録し、張政は一大国の東南に伊都国が あったと記録していた場合、陳寿は伊都国の位置を末盧国の東南で あると錯覚したかも知れない

これを図に表すと、以下の通りと なる

恐らくは これが、末盧国 から 伊都国 へ東南陸行と書かれている理由なのであろう

.5 梯儁と張政は面識が あるか

所で梯儁と張政は面識が あったのか?

恐らく両人は同じ帯方郡の官吏であり、面識が あったかも知れない。

両者が倭に派遣されるのは僅か七年の違いであり、張政は梯儁の記録を読んだ上で来倭したのであろう。

ならば直接会って倭の事を聞いた可能性は高い。

となると、魏志倭人伝の記述は張政の検分を経て魏朝の史局に残されたものであり、国名や人名、行路等の記述は正確で あった筈である。

研究者の中には魏志倭人伝の信憑性を貶めようとする者も いるようであるが、それは非と すべきであろう。

公開 : 2014年4月22日