【梁書】 卷二 本紀第二 武帝 中註1:

撰者 : 唐朝 姚 思廉

(天監元年)(西暦502年)(夏四月)戊辰 車騎將軍高句驪王高雲進號車騎大將軍

鎭東大將軍百濟王餘大進號征東大將軍

安西將軍宕昌王梁彌𩒎進號鎭西將軍

鎭東大將軍倭王武進號征東[註1]將軍

大字脱落で、征東大將軍 が正しいと言う

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國,東夷,西北諸戎 東夷ここは、何と無く倭国にも関連している

東夷之國 朝鮮爲大

得箕子之化 其器物猶有禮樂云

魏時朝鮮以東馬韓,辰韓之屬 世通中國

自晉過江泛海東使有高句驪,百濟 而宋,齊間常通職貢

梁興又有加焉扶桑國 在昔未聞也

普通中(520年-527年) 有道人稱自彼而至 其言元本尤悉 故幷錄焉

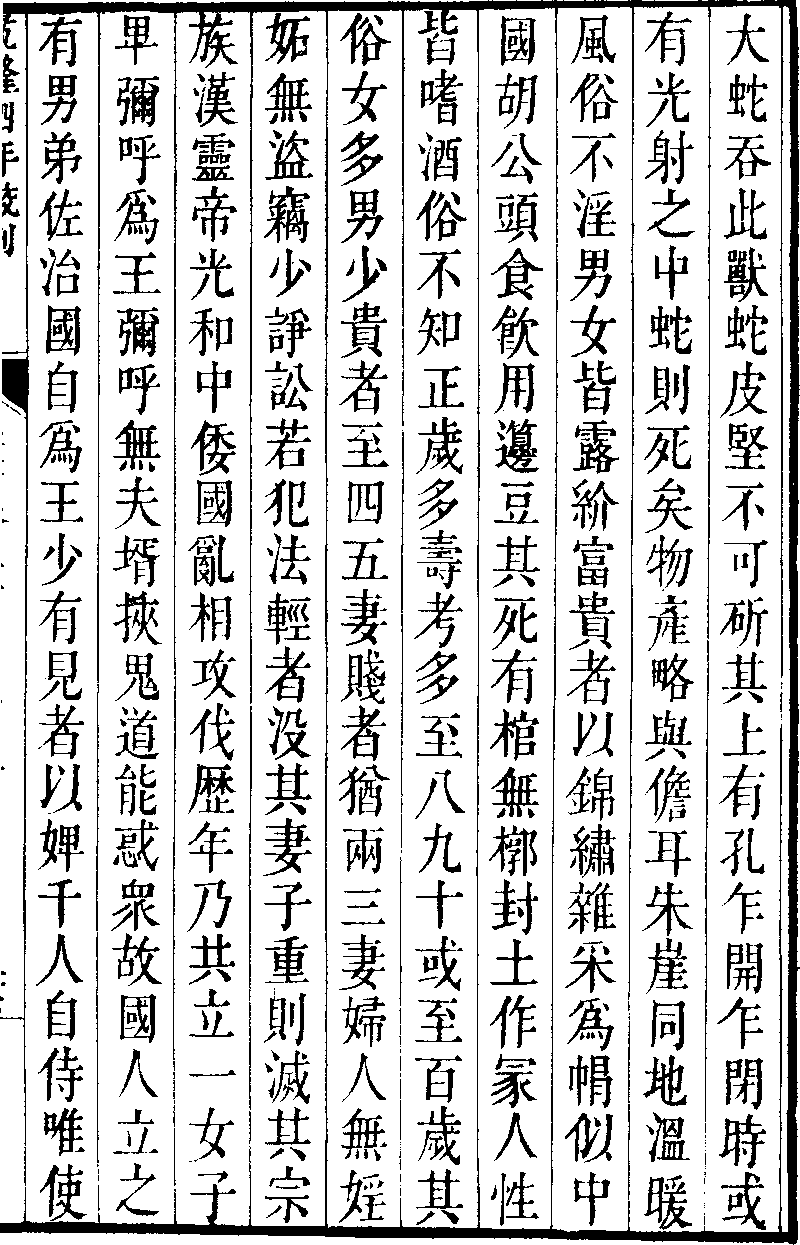

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國,東夷,西北諸戎 東夷 倭傳註2:

倭者 自云太伯之後 俗皆文身

去帶方萬二千餘里 大抵在會稽之東 相去絶遠

從帶方至倭 循海水行 歴韓國 乍東乍南 七千餘里

始度一海 海闊千餘里 名瀚海 至一支國

又度一海千餘里 名未[註2]盧國

又東南陸行五百里 至伊都國

又東南行百里 至奴國

又東行百里 至不彌國

又南水行二十日 至投馬國

又南水行十日 陸行一月日[註3] 至祁[註4]馬臺國 卽倭王所居

其官有伊支馬 次曰彌馬獲支 次曰奴往[註5]鞮

民種禾稻紵麻 蠶桑織績

有薑,桂,橘,椒,蘇

出黑雉,眞珠,靑玉

有獸如牛 名山鼠

又有大蛇呑此獸 蛇皮堅不可斫 其上有孔乍開乍閉 時或有光 射之中蛇則死矣

物產略與儋耳,朱崖同

地溫暖 風俗不淫 男女皆露紒

富貴者以錦繍雜采爲帽 似中國胡公頭

食飮用籩豆

其死 有棺無槨 封土作冢

人性皆嗜酒 俗不知正歲

多壽考 多至八九十 或重百歲

共俗女多男少 貴者至四五妻 賤者猶兩三妻 婦人無婬妬

無盜竊 少諍訟 若犯法 輕者沒其妻子 重則滅其宗族

漢靈帝光和中(178年-184年) 倭國亂 相攻伐歴年 乃共立一女子卑彌呼爲王

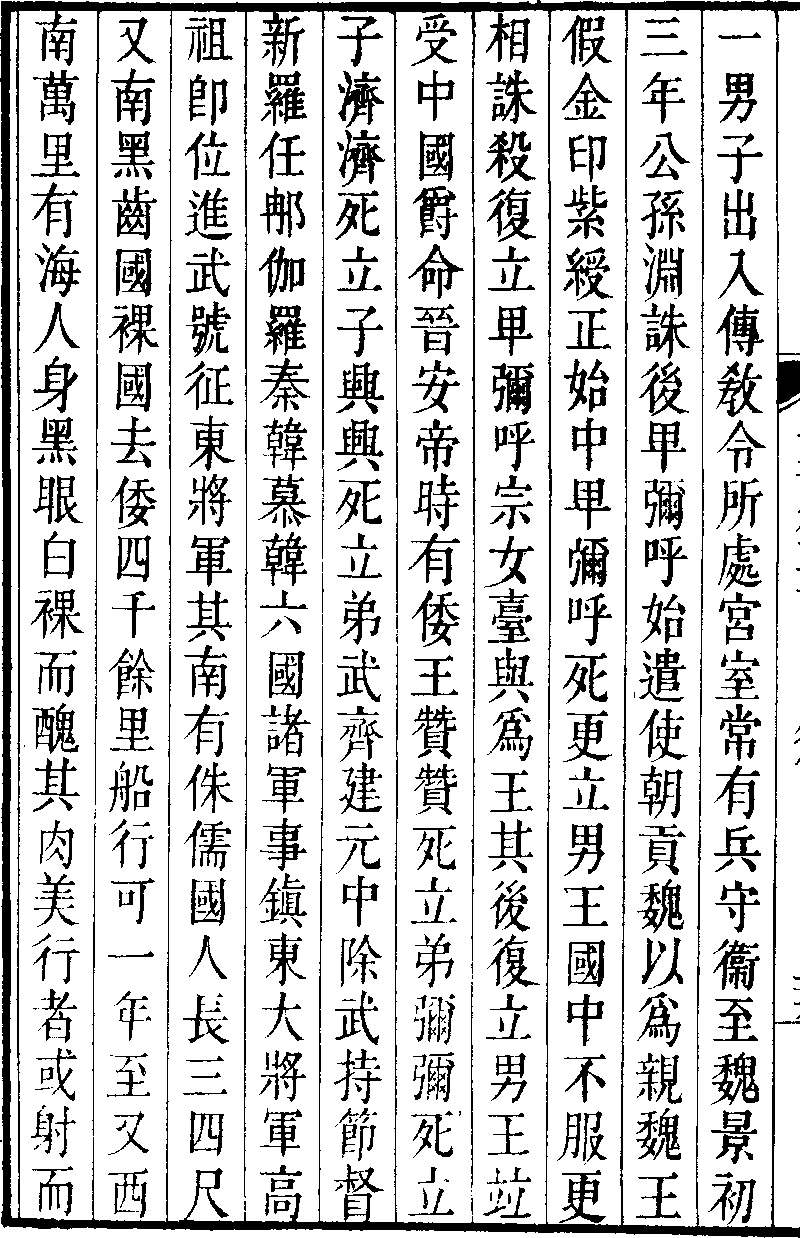

[註6]彌呼無夫壻 挾鬼道 能惑眾 故國人立之

有男弟佐治國 自爲王少有見者 以婢千人自侍 唯使一男子出入傳敎令

所處宮室 常有兵守衞

至魏景初三年(239年) 公孫淵誅後 卑彌呼始遺使朝貢

魏以爲親魏王 假金印紫綬

正始中(240年-249年) 卑彌呼死 更立男王 國中不服 更相誅殺 復立卑彌呼宗女臺與爲王 其後復立男王 竝受中國爵命

晉安帝時(396年-403年,404年-418年) 有倭王贊 贊死立弟彌 彌死立子濟 濟死立子興 興死立弟武

齊建元中(479年-482年) 除武持節 [註7]督 倭,新羅,任那,伽羅,秦韓,慕韓六國諸軍事 鎭東大將軍

高祖卽位(502年) 進武號征東[註8]將軍

其南有侏儒國 人長三,四尺 又南黑齒國,裸國 去倭四千餘里 船行可一年至

又西南萬里有海人 身黑眼白 裸而醜 其肉美 行者或射而食之

未字 は 末字 の誤か

日字 は衍字か

祁字 は 邪字 の誤か

往字 は 佳字 の誤か

卑字 脱落か

督 と言う官で あると示したかったのか、それとも 都字 の脱落か

大字 脱落か

【古事記】 上卷 火遠理命 海幸彦山幸彦

撰者 : 太 安萬侶 等

卽於內率入而美智皮之疊敷八重 亦絁疊八重敷其上 坐其上而具百取机代物 爲御饗卽令婚其女豐玉毘賣

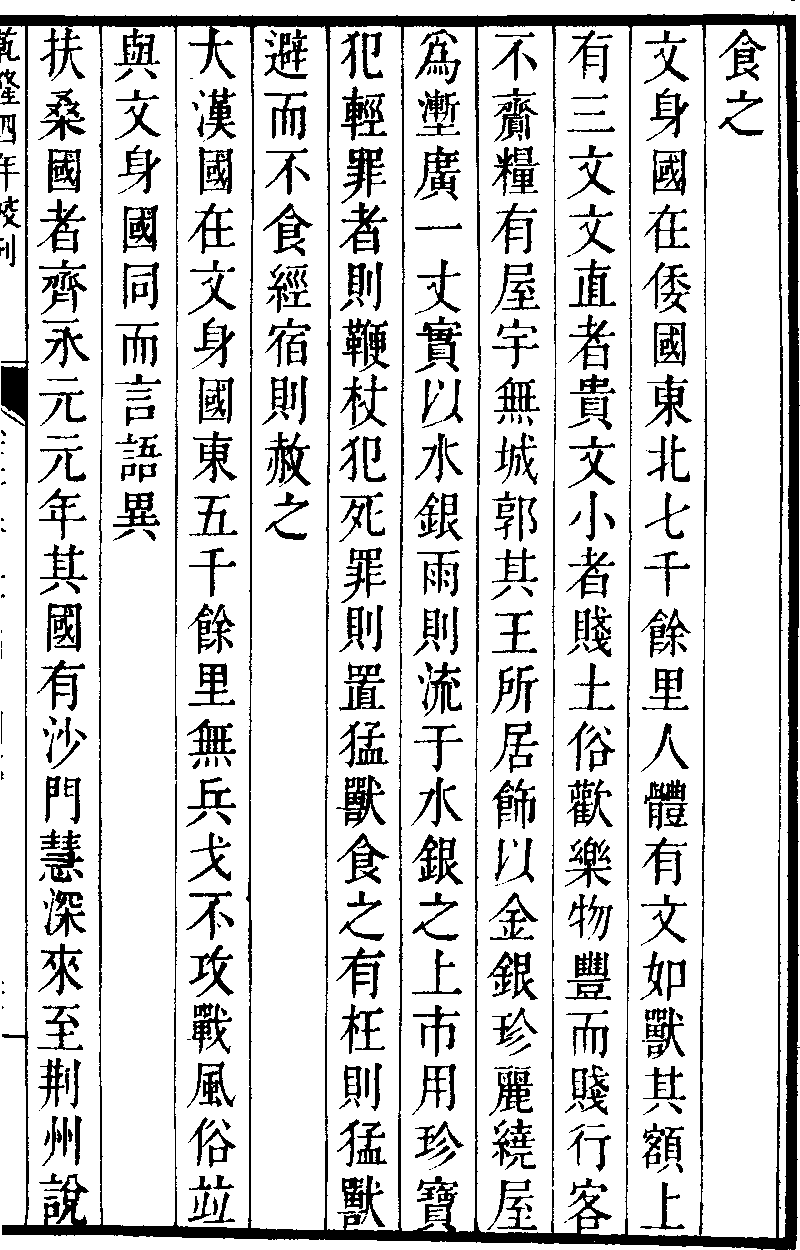

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國,東夷,西北諸戎 東夷 文身國傳影本は直前の倭伝の末尾に収まって いる

文身國 在倭國東北七千餘里

人體有文如獸 其額上有三文 文直者貴 文小者賤

土俗歡樂 物豐而賤 行客不齎糧 有屋宇無城郭

其王所居 飾以金銀珍麗

繞屋爲壍廣一丈 實以水銀 雨則流于水銀之上

市用珍寶

犯輕罪者則鞭杖 犯死罪則置猛獸食之 有枉則猛獸避而不食 經宿則赦之

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國,東夷,西北諸戎 東夷 大漢傳影本は次の扶桑国伝の前に収まって いる

大漢國 在文身國東五千餘里 無兵戈 不攻戰 風俗竝與文身國同而言語異

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國,東夷,西北諸戎 東夷 扶桑國傳

扶桑國者 齊永元元年(499年) 其國有沙門慧深來至荊州

說云

扶桑在大漢國東二萬餘里 地在中國之東

其土多扶桑木 故以爲名

扶桑葉似桐 而初生如笋 國人食之

實如棃而赤 績其皮爲布以爲衣 亦以爲綿

作板屋 無城郭

有文字 以扶桑皮爲紙

無兵甲 不攻戰

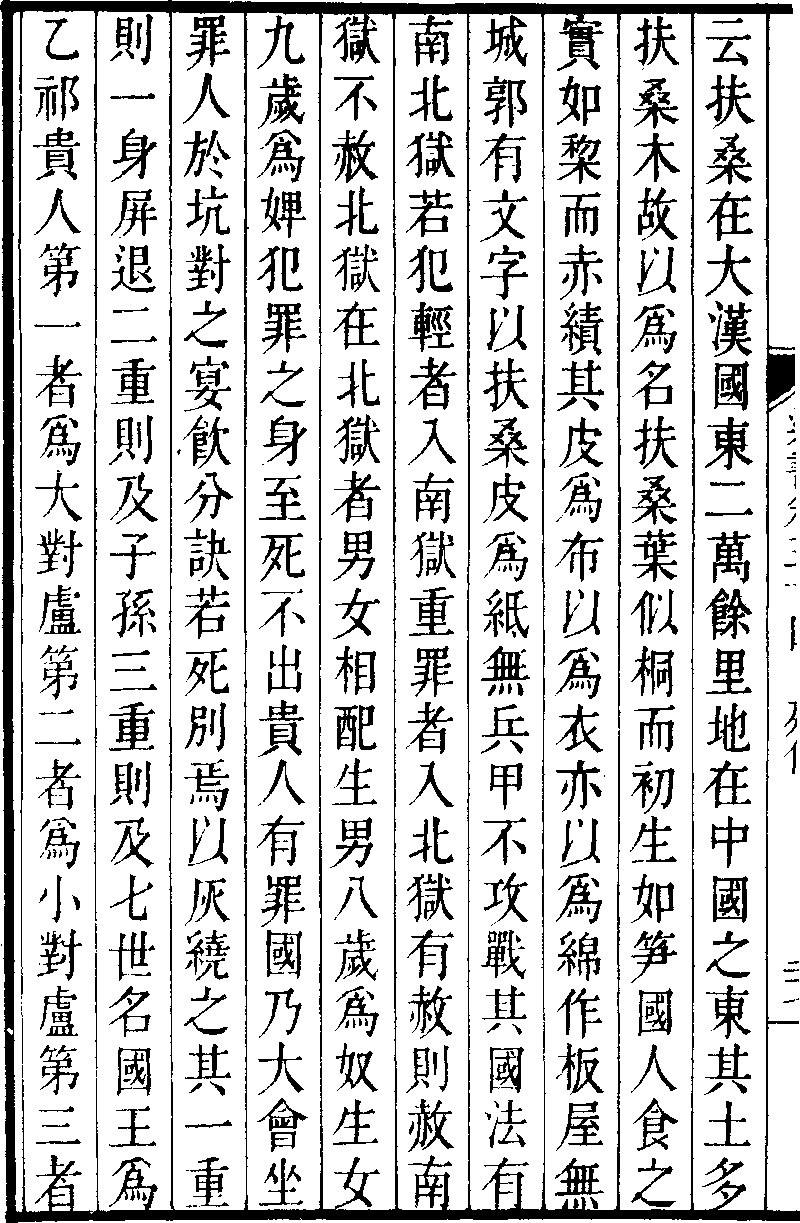

其國法 有南北獄 若犯輕者入南獄 重罪者入北獄 有赦則赦南獄 不赦北獄 在北獄者 男女相配 生男八歲爲奴 生女九歲爲婢 犯罪之身 至死不出

貴人有罪 國乃大會 坐罪人於坑 對之宴飮 分訣若死別焉 以灰繞之 其一重則一身屏退 二重則及子孫 三重則及七世 名國王爲乙祁 貴人第一者爲大對盧 第二者爲小對盧 第三者爲納咄沙

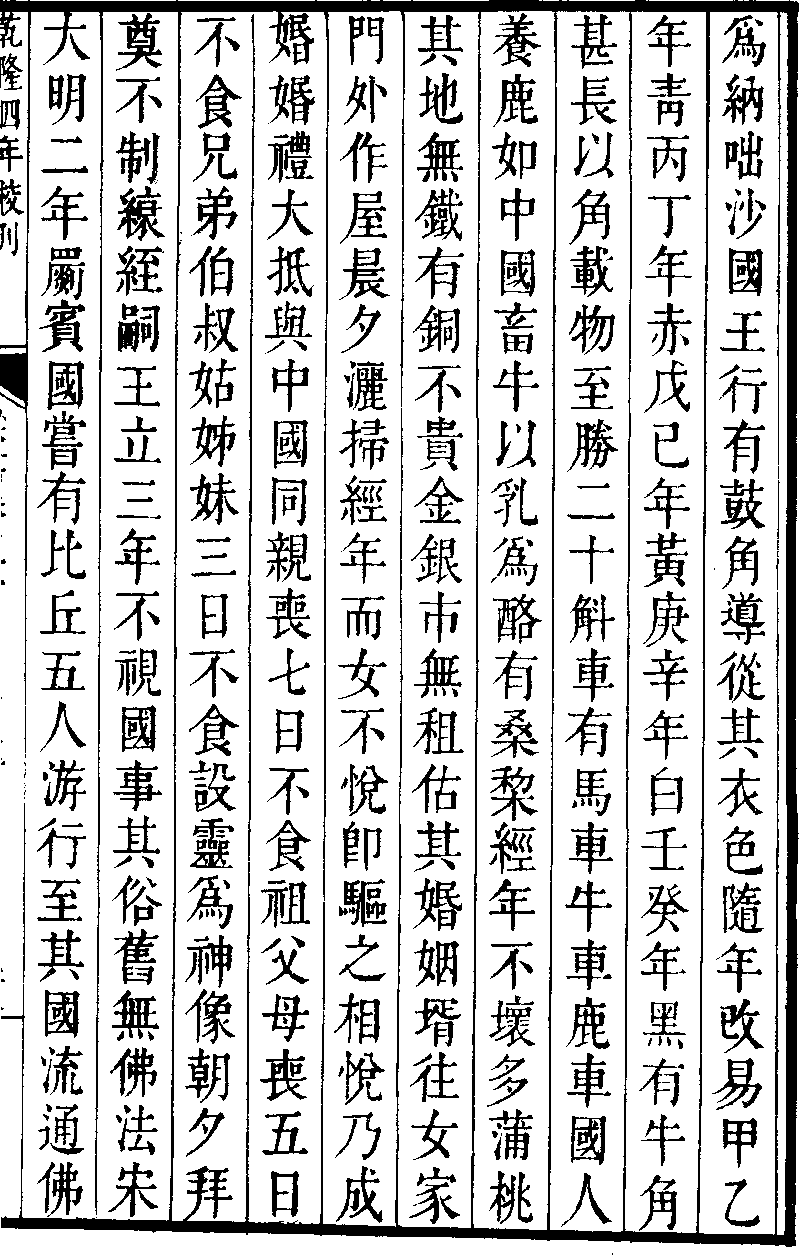

國王行有鼓角導從 其衣色隨年改易 甲乙年靑 丙丁年赤 戊已[註9]年黃 庚辛年白 壬癸年黑

有牛角甚長 以角載物 至勝二十斛

有馬車,牛車,鹿車

國人養鹿 如中國畜牛 以乳爲酪 有桑棃 經年不壞 多蒲桃

其地無鐵有銅 不貴金銀 市無租估 其㛰姻 婿往女家門外作屋 晨夕灑掃 經年而女不悅 卽驅之 相悅乃成㛰 㛰禮大抵與中國同

親喪 七日不食 祖父母喪 五日不食 兄弟伯叔姑姊妹 三日不食 設靈爲神像 朝夕拜尊 不制縗絰

嗣王立 三年不視國事 其俗舊無佛法

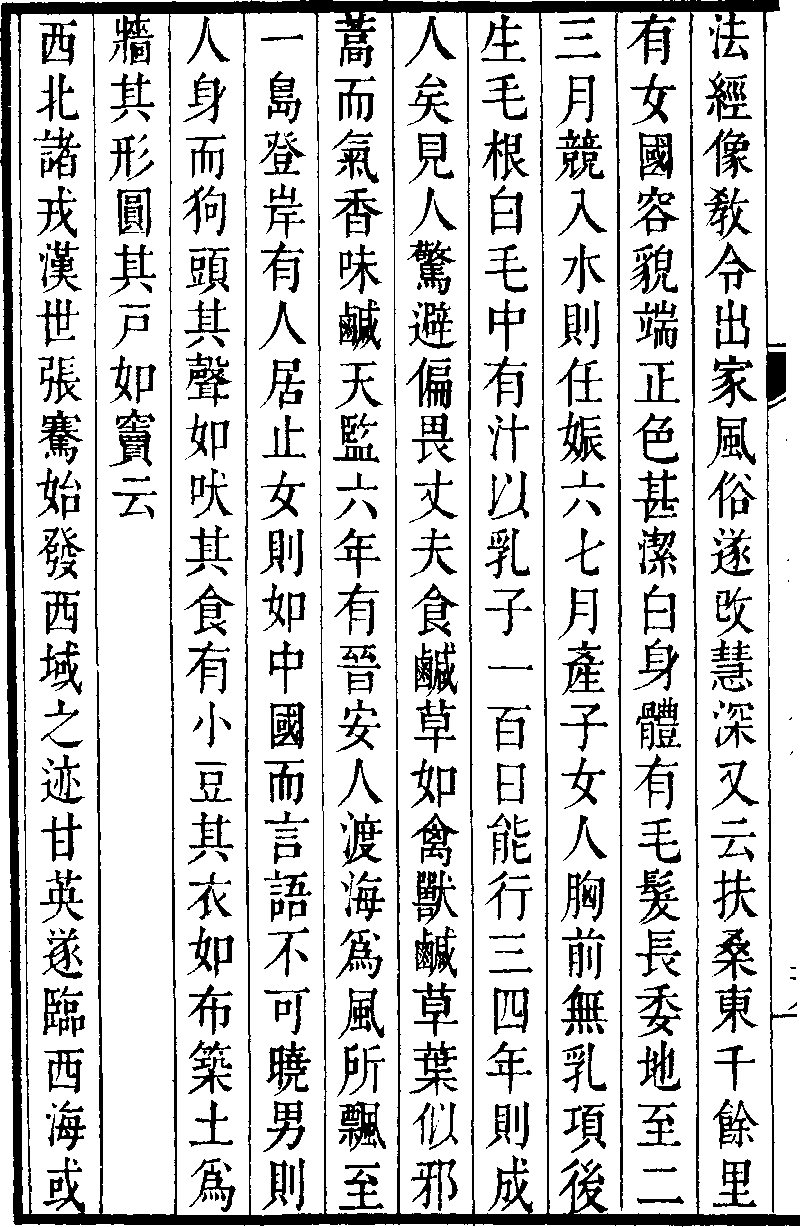

宋大明二年(458年) 罽賓國嘗有比丘五人游行至其國 流通佛法,經,像 敎令出家 風俗遂改

慧深又云

扶桑東千餘里有女國 容貌端正 色甚潔白 身體有毛髮長委地

至二,三月 競入水則任娠 六,七月產子 女人胸前無乳 項後生毛 根白 毛中有汁 以乳子 一百日能行 三,四年則成人矣

見人驚避 偏畏丈夫 食鹹草如禽獸 鹹草葉似邪蒿 而氣香味鹹

天監六年(507年) 有晉安人渡海 爲風所飄至一島 登岸 有人居止 女則如中國 而言語不可曉 男則人身而狗頭 其聲如吠

其食有小豆 其衣如布 築土爲牆 其形圓 其戸如竇云

戊巳 では

因みに私は十干を じゅっかん と読むべきと考えるが、何故か少数派で ある