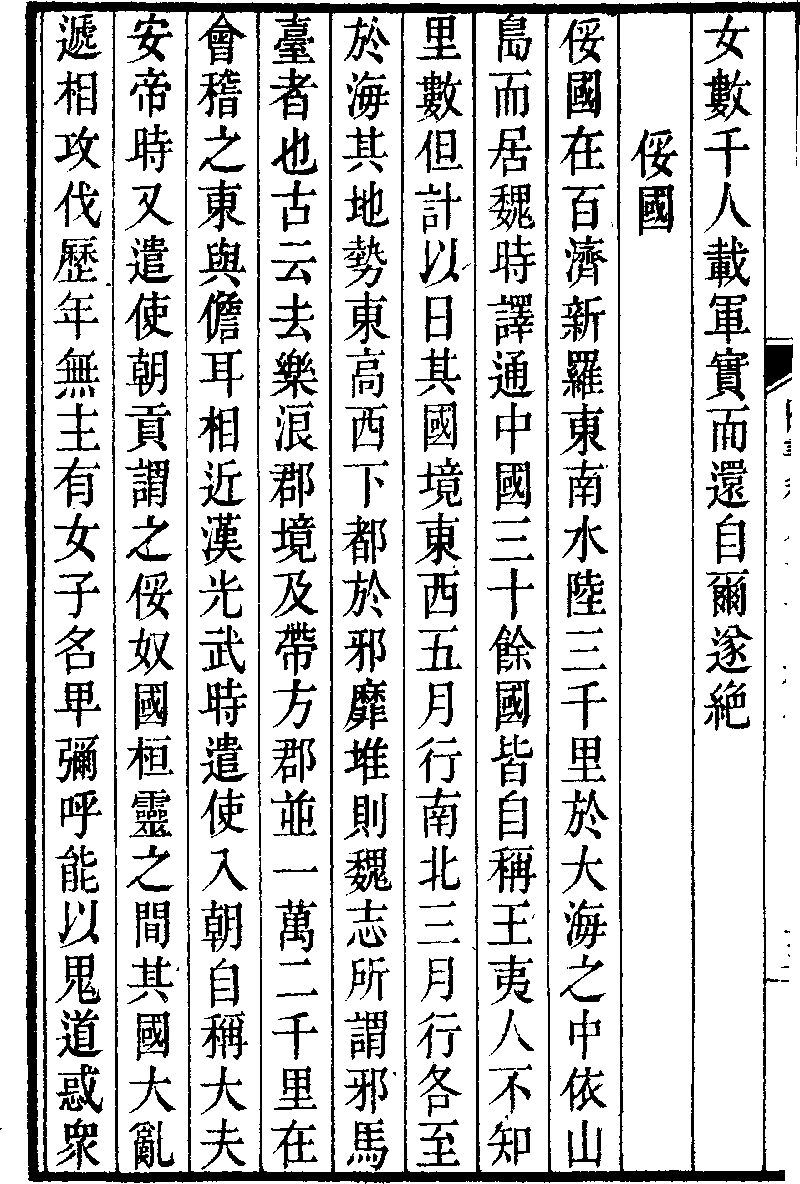

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)

計其道里 當在會𥡴東治之東

【後漢書】 卷八十五(一百十五) 列傳卷七十五 東夷傳 倭

撰者 : 南朝劉氏宋朝 范曄

其地大較在會𥡴東冶之東

a) 何故 会稽郡東冶県 と記述されて いないのか?

b) 東冶と書きたいので あれば単に 当在東冶県之東 と書けば良いのでは?

と思ってしまうので あるが、さて どうか

漢文とは こう書くもの、と言われて しまうと それまで では あるが、率直な感触としては、"会稽東治之東" と "会稽東冶之東" は、どちらも違和感の

まぁ実際には 呉志 に以下の記述が あるが、

【三國志】 卷六十 吳志十五 賀全呂周鍾離傳 第十五と あり、会稽東冶 なる記載は確かに ある

會稽東冶五縣[註1]賊呂合,秦狼等 爲亂

(中略)

四年(235年) 廬陵賊李桓,路合 會稽東冶賊隨春 南海賊羅厲等 一時並起

小南 一郎 訳では 会稽郡 と 東冶郡 に

それならば 会稽郡 + 東冶郡 と なるので、会稽郡東冶県 の省略記述では ない 事に なる

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳註2:

男子無大小皆黥面文身

自古以來 其使詣中國 皆自稱大夫

夏后少康之子封於會𥡴 斷髮丈[註2]身 以避蛟龍之害

今倭水人好沈沒捕魚蛤 丈[註2]身亦以厭大魚水禽 後稍以爲飾

諸國文身各異 或左或右 或大或小 尊卑有差

計其道里 當在會𥡴東治之東

丈字 は 文字 の誤か

b) 東冶と書きたいので あれば単に 当在東冶県之東 と書けば良いのでは?

東冶県の事

陳寿の本旨は、倭国が会稽の東に あると書きたかった だけなので ある

これを范曄は愚かにも解せず、

【呉越春秋】 越王無余外傳 第六聖天子 禹 より六世、夏后少康の庶子 於越 は無余と言う王号を名乗ったとの事らしい

撰者 : 東漢朝 趙曄

禹以下六世 而得帝少康

少康 恐禹祭之絶祀 乃封其庶子於越 號曰無余王

【荘子】 逍遥遊 第一越の風習が簡潔に記されて おり、越人と倭人に関連が ある事を想起させる

著者 : 東周朝春秋戦国期 宋 荘周

宋人資章甫 而適諸越

越人斷髮文身 無所用之

【史記】 卷四十一 越王句踐世家 第十一編者の 司馬 遷 自身が名付けた書名は

撰者 : 西漢朝 司馬遷

越王句踐 其先禹之苗裔

正義曰

吳越春秋云

禹周行天下 還歸大越 登茅山以朝四方羣臣 封有功 爵有德 崩而葬焉

至少康 恐禹迹宗廟祭祀之絕 乃封其庶子於越 號曰無餘

賀循會稽記云

少康 其少子曰於越 越國之稱始此

越絕記云

無餘都 會稽山南故越城是也

而夏后帝少康之庶子也

封於會稽 以奉守禹之祀

文身斷髮 披草萊而邑焉

後二十餘世 至於允常

正義曰

輿地志云

越侯傳國三十餘葉 歷殷至周敬王時 有越侯夫譚 子曰允常 拓土始大稱王 春秋貶爲子 號爲於越

注云

於 語發聲也

允常之時 與呉王闔廬戰而相怨伐

允常卒 子句踐立 是爲越王

a) 何故 会稽郡東冶県 と記述されて いないのか?

会稽郡の事を指している訳では無いので、会稽郡とは書かずに単に会稽と のみ書かざるを得なかった、と言う事に なる

ここでも言える事で あるが、会稽山の会稽こそが重要なので あって、東冶県等 どうでも良いので ある

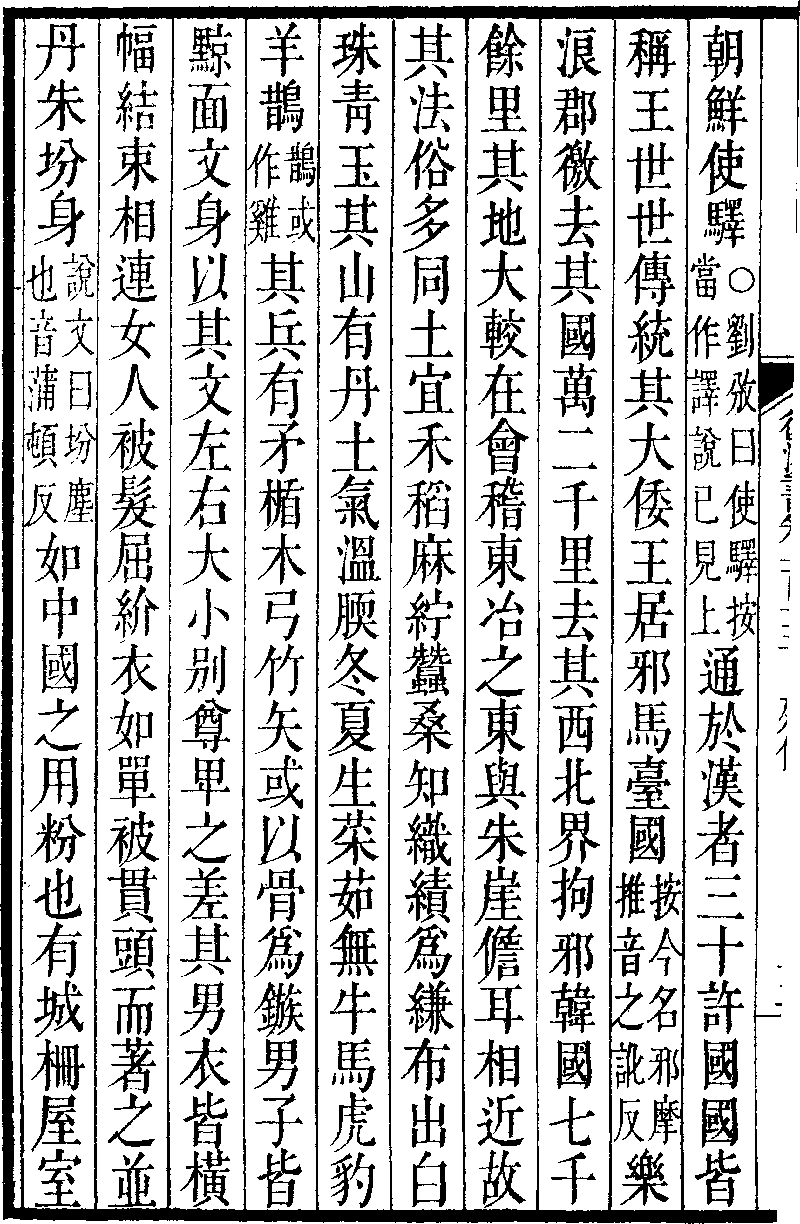

【後漢書】 卷八十五(一百十五) 列傳卷七十五 東夷傳 倭註3:

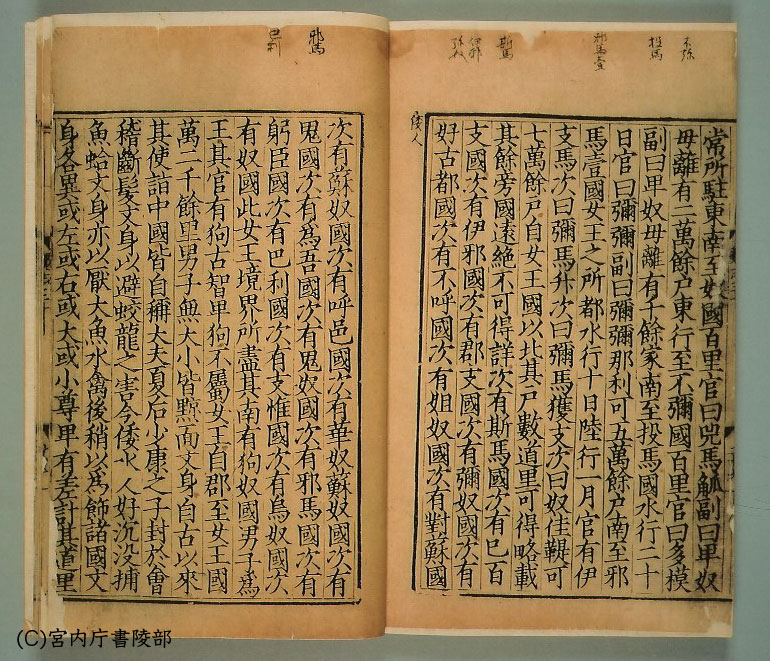

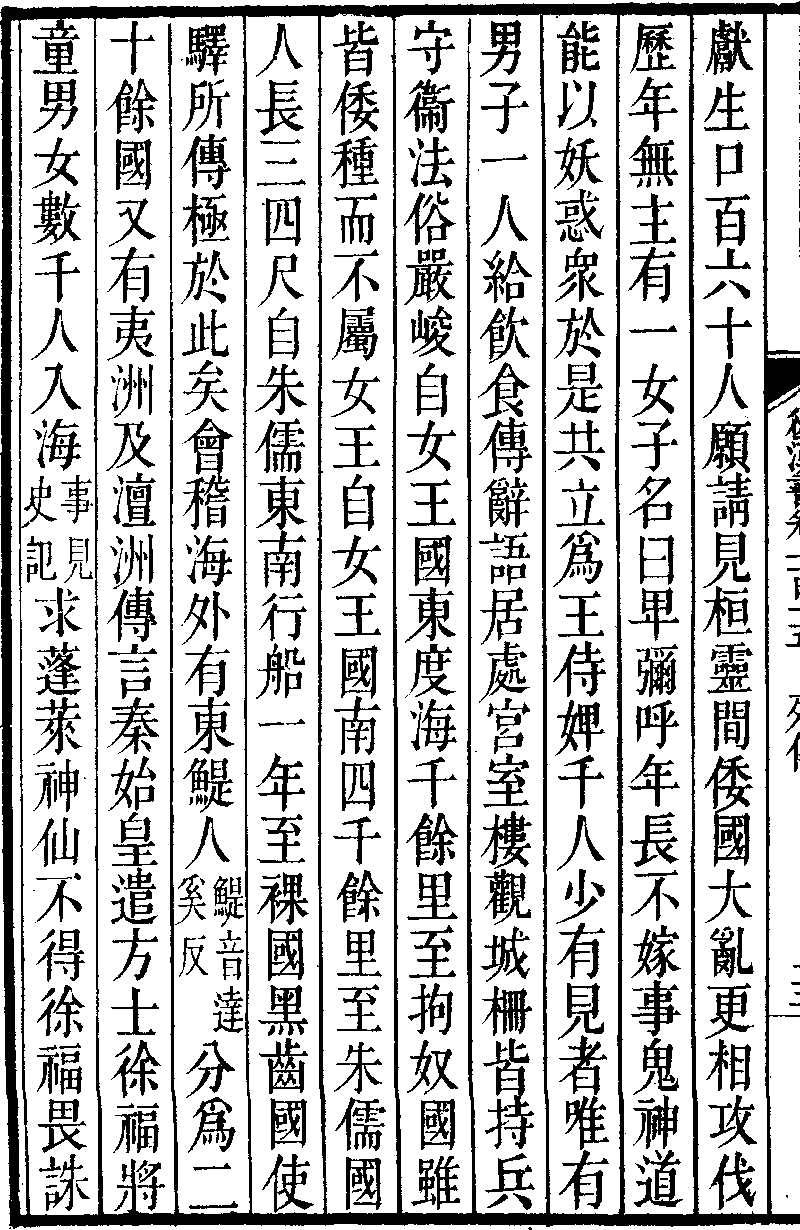

倭在韓東南大海中 依山㠀爲居 凡百餘國

自武帝滅朝鮮 使驛劉攽曰 使驛按當作譯說已見上通於漢者三十許國 國皆稱王 丗丗傳統 其大倭王居邪馬臺國按今名邪摩推音之訛反[註3]

樂浪郡徼 去其國萬二千里 去其西北界拘邪韓國七千餘里

其地大較在會𥡴東冶之東 與朱崖,儋耳相近 故其法俗多同

反字 は 也字 の誤か

影本画像に合わせて 邪摩推 としたが、ここは 案今名邪摩堆音之訛也 か

邪摩惟 か 邪摩推 か それとも 邪摩堆 で あるか、良く分からない

【後漢書】 卷八十五(一百十五) 列傳卷七十五 東夷傳 倭

會𥡴海外有東鯷人鯷音 達奚反 分爲二十餘國

又有夷洲及澶洲

傳言 秦始皇遣方士徐福將童男女數千人入海事見史記

求蓬萊神仙不得 徐福畏誅不敢還 遂止此洲 丗丗相承有數萬家

人民時至會𥡴市

會𥡴東冶縣人有入海行遭風 流移至澶洲者 所在絕遠 不可往來

沈瑩 臨海水土志曰

夷洲在臨海東南 去郡二千里 土地無霜雪 草木不死 四面是山谿

人皆髡髮穿耳 女人不穿耳

土地饒沃 旣生五穀 又多魚肉

有犬尾短如麕尾狀

此夷舅姑子婦𥃨息共一大牀 略不相避

地有銅,鐵 唯用鹿格爲矛以戰鬬 摩礪靑石以作弓矢

取生魚肉雜貯大瓦器中 以鹽鹵之 歷月餘日乃啖食之 以爲上肴也

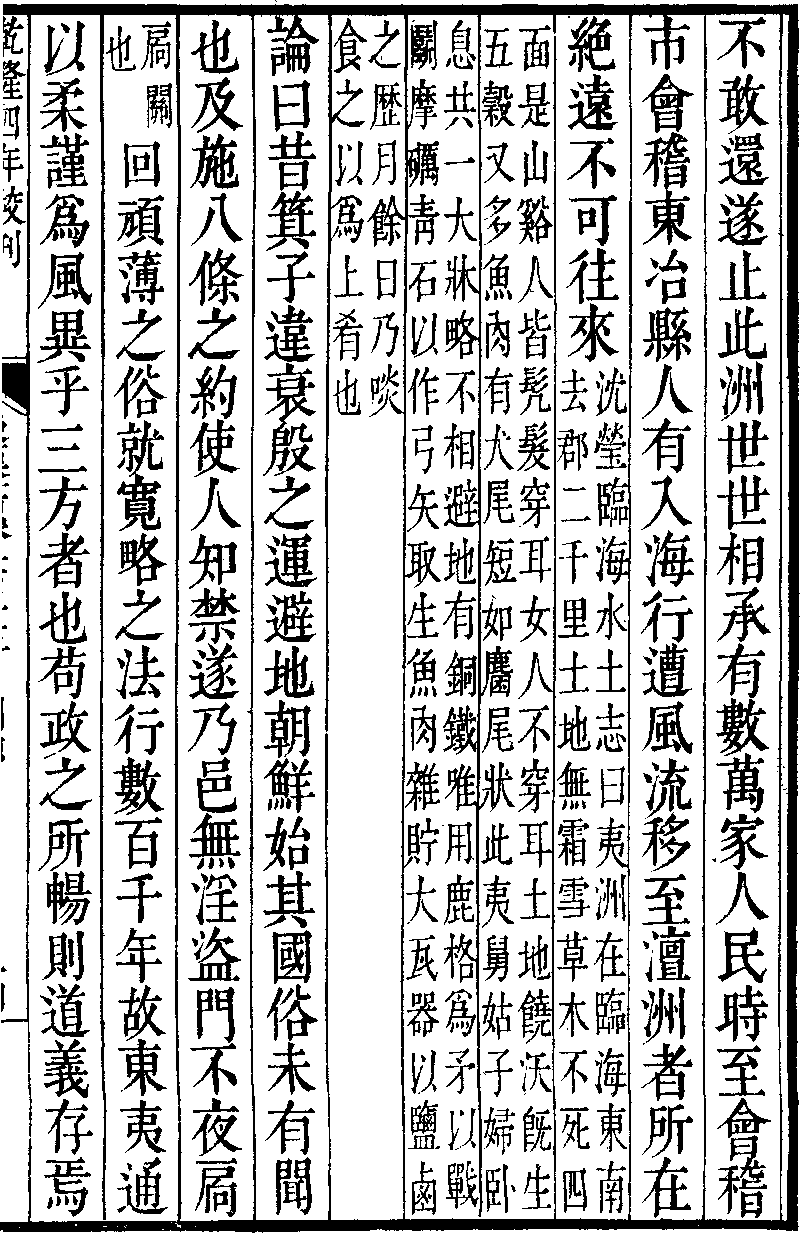

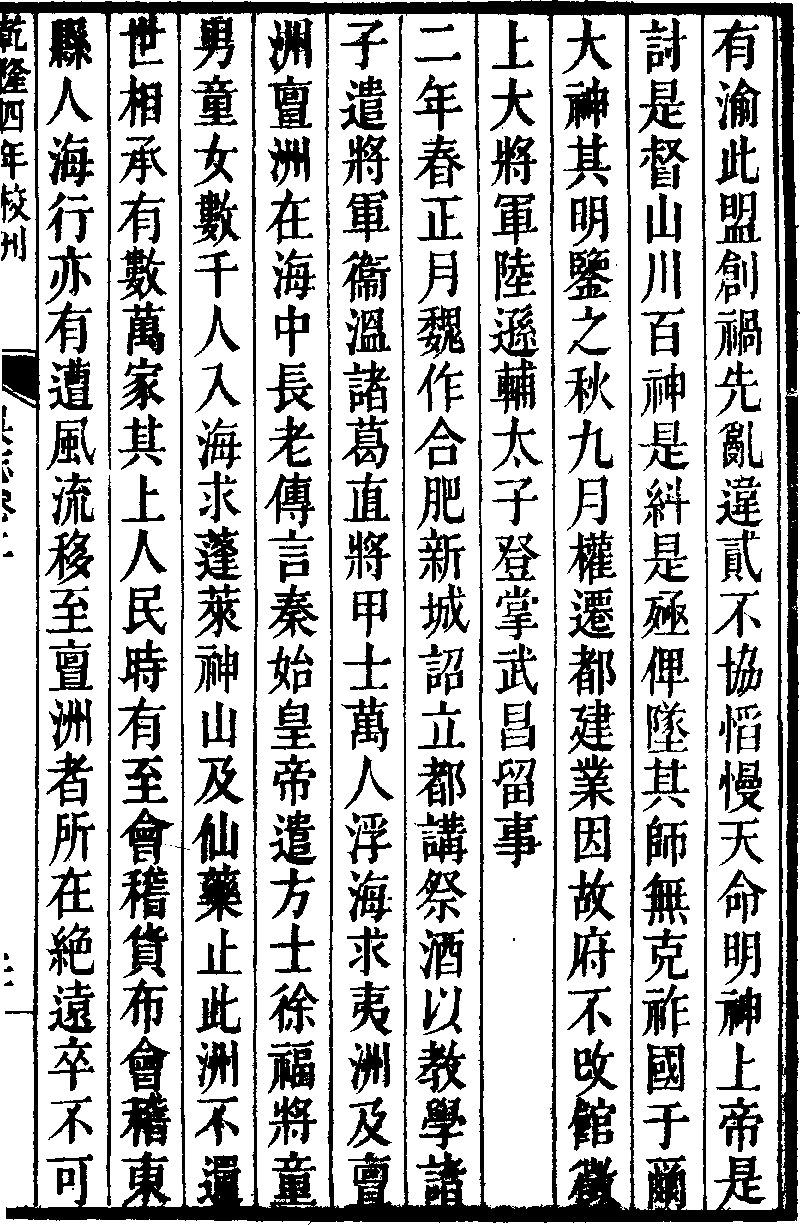

【三國志】 卷四十七 吳志 吳主傳 第二

(黃龍)二年(230年) 春 正月 魏作合肥新城

詔立都講祭酒 以教學諸子

遣將軍衞溫,諸葛直將甲士萬人 浮海求夷洲及亶洲 亶洲在海中

長老傳言 秦始皇帝遣方士徐福將童男童女數千人入海 求蓬萊神山及仙藥 止此洲不還 世相承有數萬家其上

人民時有至會𥡴貨布 會𥡴東縣人海行 亦有遭風流移至亶洲者

所在絕遠 卒不可得至 但得夷洲數千人還

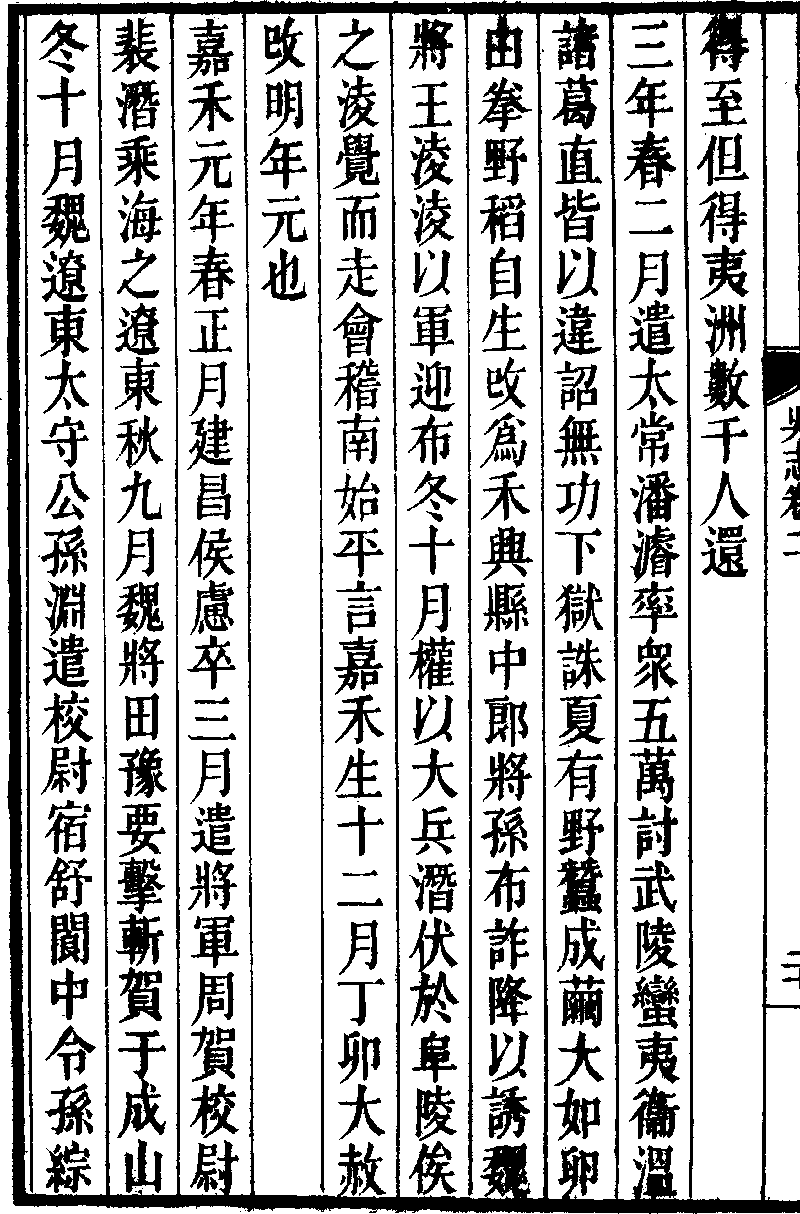

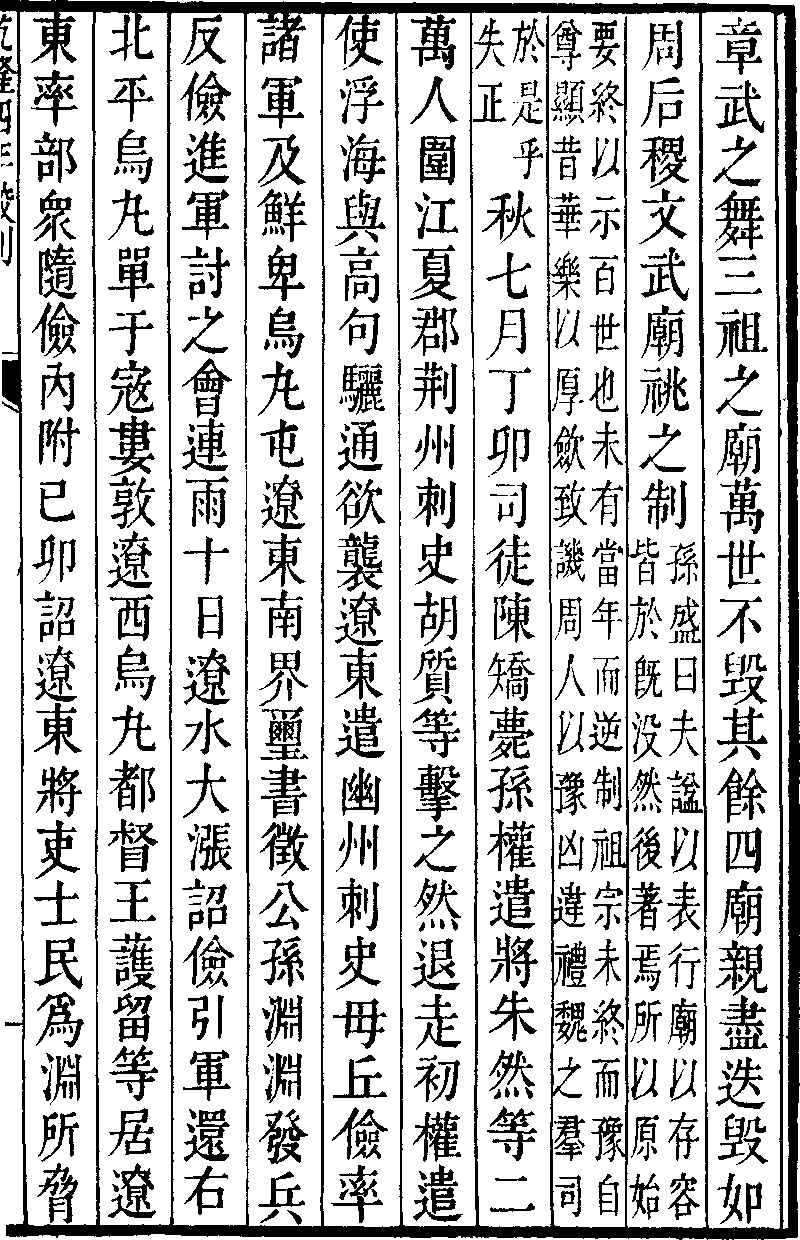

【三國志】 卷四十七 吳志 吳主傳 第二

(嘉禾元年)(232年)三月 遣將軍周賀,校尉裴潛乘海之遼東

【三國志】 卷四十七 吳志 吳主傳 第二

(嘉禾二年)(233年)三月 遣舒綜還

使太常張彌,執金吾許晏,將軍賀達等 將兵萬人 金寶珍貨 九錫備物 乘海授淵

【三國志】 卷三 魏志 明帝紀 第三

(景初元年)初權遣使浮海與高句驪通 欲襲遼東

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 韓傳

州胡在馬韓之西海中大島上

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳各種引用したが、亶州に関して再度引用する

自女王國以北 特置一大率 檢察諸國畏憚之 常治伊都國 於國中有如刺史

王遣使詣京都,帶方郡 諸韓國及郡使倭國 皆臨津搜露 傳送文書,賜遺之物詣女王 不得差錯

【三國志】 卷四十七 吳志 吳主傳 第二東冶の東に あるのは沖縄で あり、亶州近海の制海権は呉水軍が有している

(黃龍)二年(230年) 春 正月 魏作合肥新城

詔立都講祭酒 以教學諸子

遣將軍衞溫,諸葛直將甲士萬人 浮海求夷洲及亶洲 亶洲在海中

長老傳言 秦始皇帝遣方士徐福將童男童女數千人入海 求蓬萊神山及仙藥 止此洲不還 世相承有數萬家其上

人民時有至會𥡴貨布 會𥡴東縣人海行 亦有遭風流移至亶洲者

所在絕遠 卒不可得至 但得夷洲數千人還

1) 三国志 原本には "会稽之東" と記述されていた

2) 初期の伝写者は これを "会稽東之東" と

3) その後の伝写者は "会稽東之東" を誤記と

4) 范曄も又上記 2) 若しくは 3) を見て誤記と見做し、"会稽東冶之東" と独断で勝手に修訂した

原本の趣旨は、上記 .1 陳寿の意図は 会稽之東 に ある通り 計其道里当在会稽之東 で あったものと思われる

...と長々と書いているが、実は単に范曄が錯誤しているだけ なのかも知れない

再掲するが、

【後漢書】 卷八十五(一百十五) 列傳卷七十五 東夷傳 倭これは、以下を念頭に置いている事は思うに

會𥡴海外有東鯷人鯷音 達奚反 分爲二十餘國

又有夷洲及澶洲

傳言 秦始皇遣方士徐福將童男女數千人入海事見史記

求蓬萊神仙不得 徐福畏誅不敢還 遂止此洲 丗丗相承有數萬家

人民時至會𥡴市

會𥡴東冶縣人有入海行遭風 流移至澶洲者 所在絕遠 不可往來

【三國志】 卷四十七 吳志 吳主傳 第二呉志では "会稽東県人" と あるものを後漢書では "会稽東冶県人" と書き変えている

(黃龍)二年(230年) 春 正月 魏作合肥新城

詔立都講祭酒 以教學諸子

遣將軍衞溫,諸葛直將甲士萬人 浮海求夷洲及亶洲 亶洲在海中

長老傳言 秦始皇帝遣方士徐福將童男童女數千人入海 求蓬萊神山及仙藥 止此洲不還 世相承有數萬家其上

人民時有至會𥡴貨布 會𥡴東縣人海行 亦有遭風流移至亶洲者

所在絕遠 卒不可得至 但得夷洲數千人還

i) 会稽郡には東県等と言うものは存在しない (と范曄は認識していた)

ii) 会稽郡には

iii)

iv) 呉志の記述を改悪して(范曄は改正と認識していた) 後漢書に記載した

と言う事では ないか と思われる

そして この改悪は この箇所に

つまり、"会稽東" 或いは "会稽東県之東" と記述されている箇所は、一律 "会稽東冶之東" に書き改めるべき、と言う暴挙に及んだのでは ないかと思われる

なお、"其地大較在会稽東県之東" が正しい と すると、会稽郡の東側の県の更に東に倭国が あったと解釈する事も出来る

この暴挙的な認識を元に、計其道里当在会稽東治之東 を 其地大較在会稽東冶之東 と改悪して後世に対して認識の改竄を強要せしめたので あろう

# 学研新漢和大字典 を参照している

# 片仮名で添えた字音は私の判断による

| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 | |

| 治 | - | dɪəg(ディァ) | ḍɪei(ディェィ) | ṭṣʻï(シィ) | ṭṣʻï(シィ) | zhì(ヂッ) | ジ(ヂ) | チ | ぢ(古事記:歌謡,万葉集) |

| 冶 | - | d̩iăg(ディァ) | yiă(ィァ) | ie(ィェ) | ie(ィェ) | yĕ(ィェエ) | ヤ | ヤ | 該当する表音無し |

| 縣 | 音1-1 | ɦuān(ゥアン) | ɦuen(ゥェン) | hien(ヒェン) | s̆ian(シエン) | xiàn(シエン) | ゲン(グヱン) | ケン(クヱン) | 該当する表音無し |

| 縣 | 音1-2 | ɦuān(ゥアン) | ɦuen(ゥェン) | hiuen(ヒゥェン) | süan(スァン) | xuán(シュァン) | ゲン(グヱン) | ケン(クヱン) | 該当する表音無し |

| 縣 | 音2 | kɔ̃g(コ) | keu(ケゥ) | kieu(キェゥ) | ts̆iau(ツィアゥ) | jiāo(ヂィアォ) | キョウ(ケウ) | キョウ(ケウ) | 該当する表音無し |

| 東 | - | tuŋ(トュン) | tuŋ(トュン) | toŋ(トン) | tuəŋ(トゥン) | dōng(ドォン) | ツウ | トウ | 該当する表音無し |

| 郡 | - | gɪuən(グゥン) | gɪuən(グゥン) | kiuən(クゥン) | ts̆üən(ツゥン) | jùn(ヂィン) | グン | クン | 該当する表音無し |

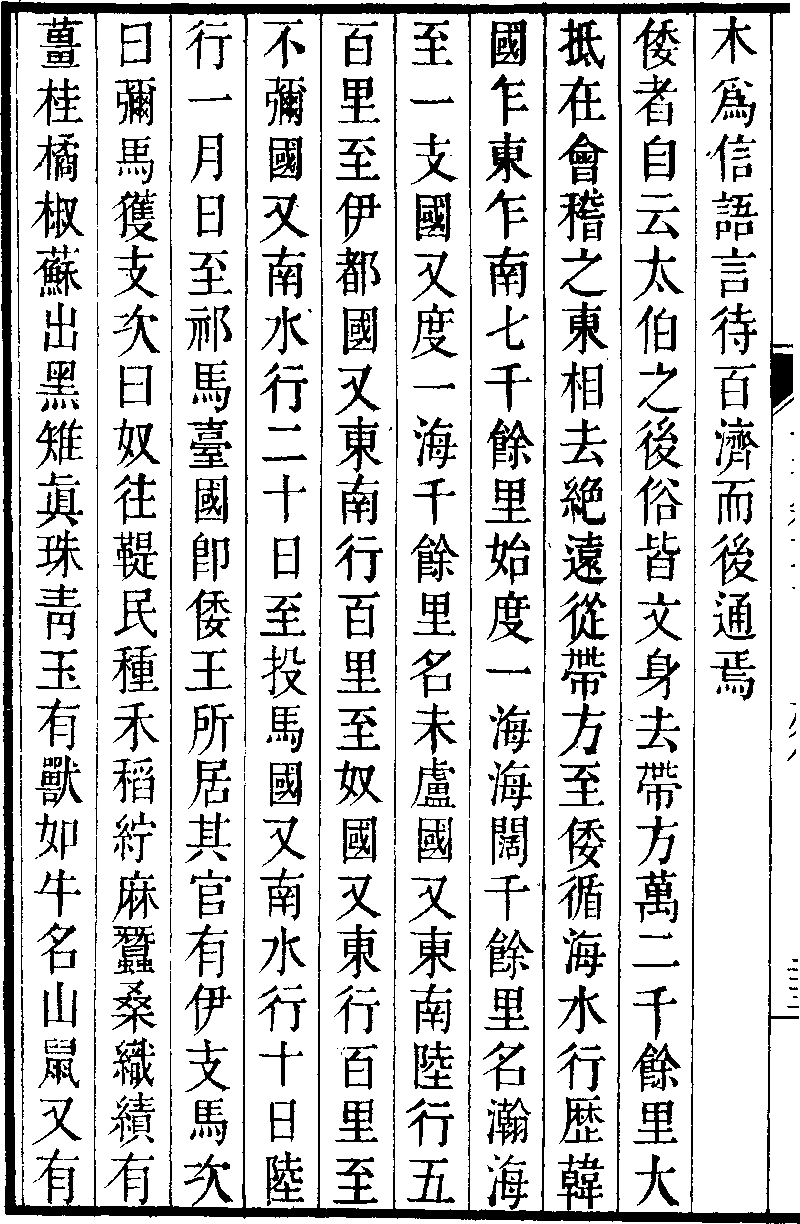

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 東夷条 倭

撰者 : 唐朝 姚思廉

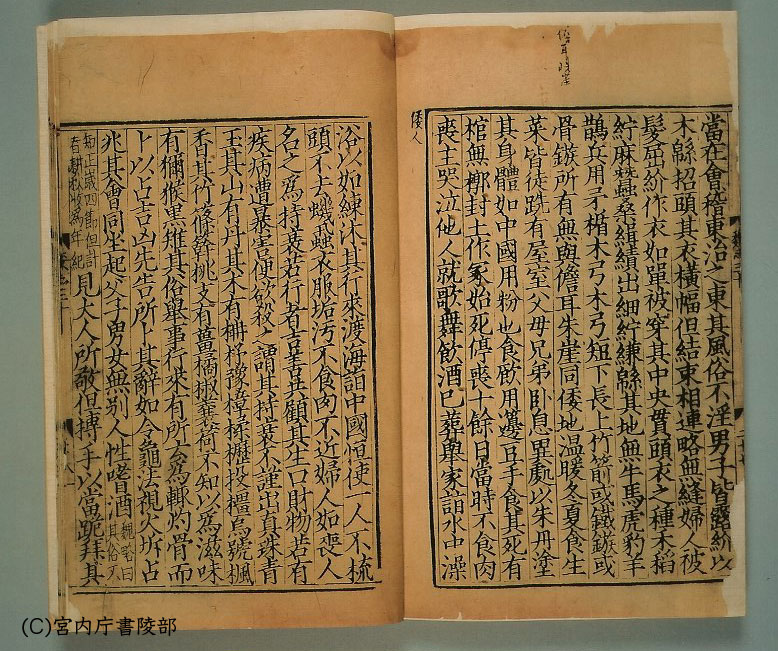

倭者自云太伯之後 俗皆文身

去帯方萬二千餘里 大抵在會稽之東 相去絶遠

【隋書】 卷八十一 列傳第四十六 東夷傳 俀國

撰者 : 唐朝 魏徴,長孫無忌

古云 去樂浪郡境及帯方郡並一萬二千里 在會𥡴之東 與儋耳相近