1. 魏志倭人伝は短里で書かれている

魏晋朝では基本的には長里を採用していたかと思うが、それでも魏志倭人伝を長里で読解すると女王国の所在地は日本に納まらなくなって しまう

ならば、三国志には以下の通り長里と短里での道里が混在しているものと見做す他無い

三国志は短里と長里が混在している

2. 東夷伝の短里は燕朝 公孫淵が復古せしめた度量衡か

それにしても不思議なのは、短里が魏志と呉志に極々一部しか現われていない(いや、これは これで不可解では あるが…) にも

拘かかわらず 烏丸鮮卑東夷伝 には多数現われている事で ある

無論、短里で書かれていると判断出来るのは 韓伝 と 倭人伝 のみで、それ以外の東夷伝および 烏丸鮮卑伝 に現れる里程は ほぼ長里で あると思われる

ただ、一部は長里と見做すには やや少し長い観が ある記載箇所も ある

これは一つの可能性で あるが、東夷世界に短里制を

布いたのは

公孫氏では無いか?

東漢末から魏朝前期に おいて中国王朝は東夷世界の直轄支配を行うだけの統治能力が失われて おり、遼東の公孫氏による間接統治に甘んじざるを得ない状況に

陥っている

そして公孫氏は燕王を名乗り

[註1] その後自らの王朝を開いた らしい事が読み取れるので、その際に

徴税法や制度法律、行政区分や度量衡制度を改めた可能性[註2]が ある

それに従った東夷の一部が短里を採用し、それで東夷伝に短里里程が現れるのでは無いか とも思う

註1:

燕王 は孫権から封ぜられたのが先か、それとも先に自称していて孫権に追認されたのか は良く分からない

私は公孫氏の燕王朝を公孫燕ないし公孫燕朝と呼称する事を提唱したい

註2:

少なくとも行政区分に ついては、公孫氏が積極的に更改を推し進めていた事が判明している

そして魏晋朝も公孫氏の行政更改を容受し追認している事が窺える

例えば以下では遼東郡を分割し東莱郡の幾つかの県を占領し州を置いて しまった

ついでに幽州の遼河以東を別の州と してしまった事が書かれている

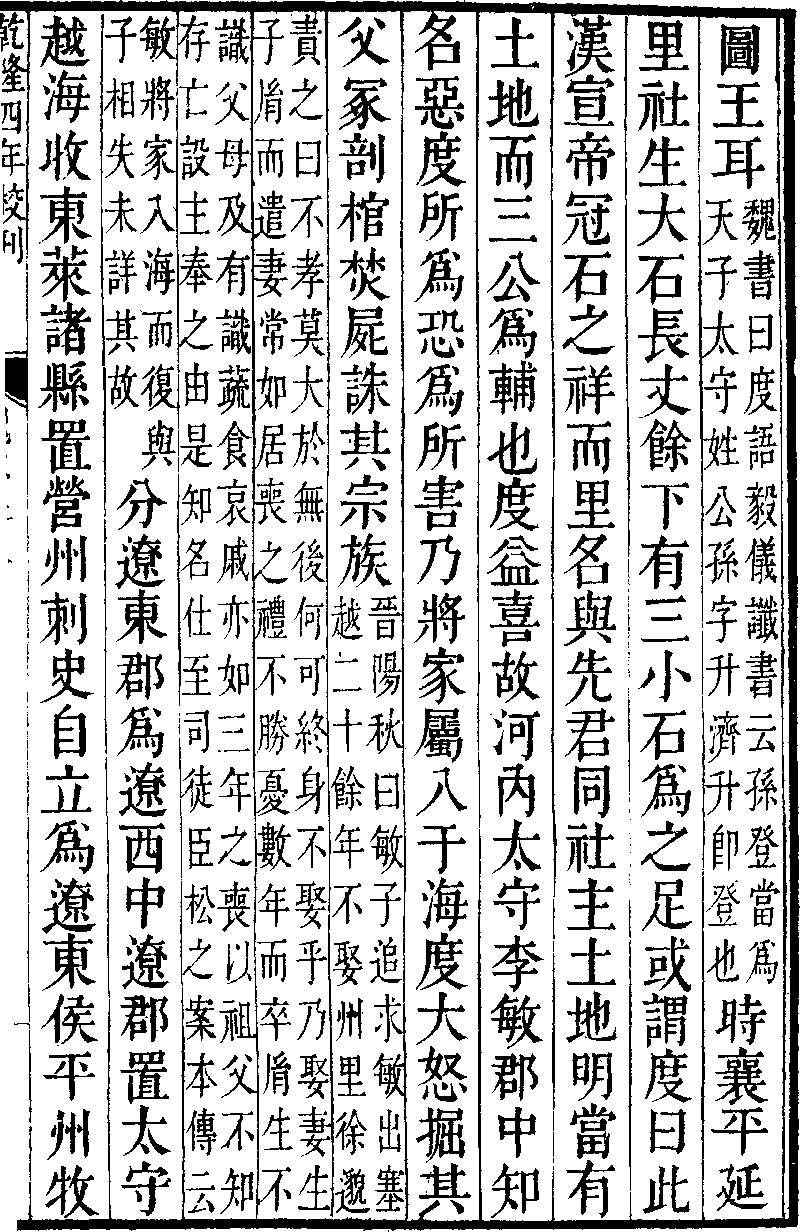

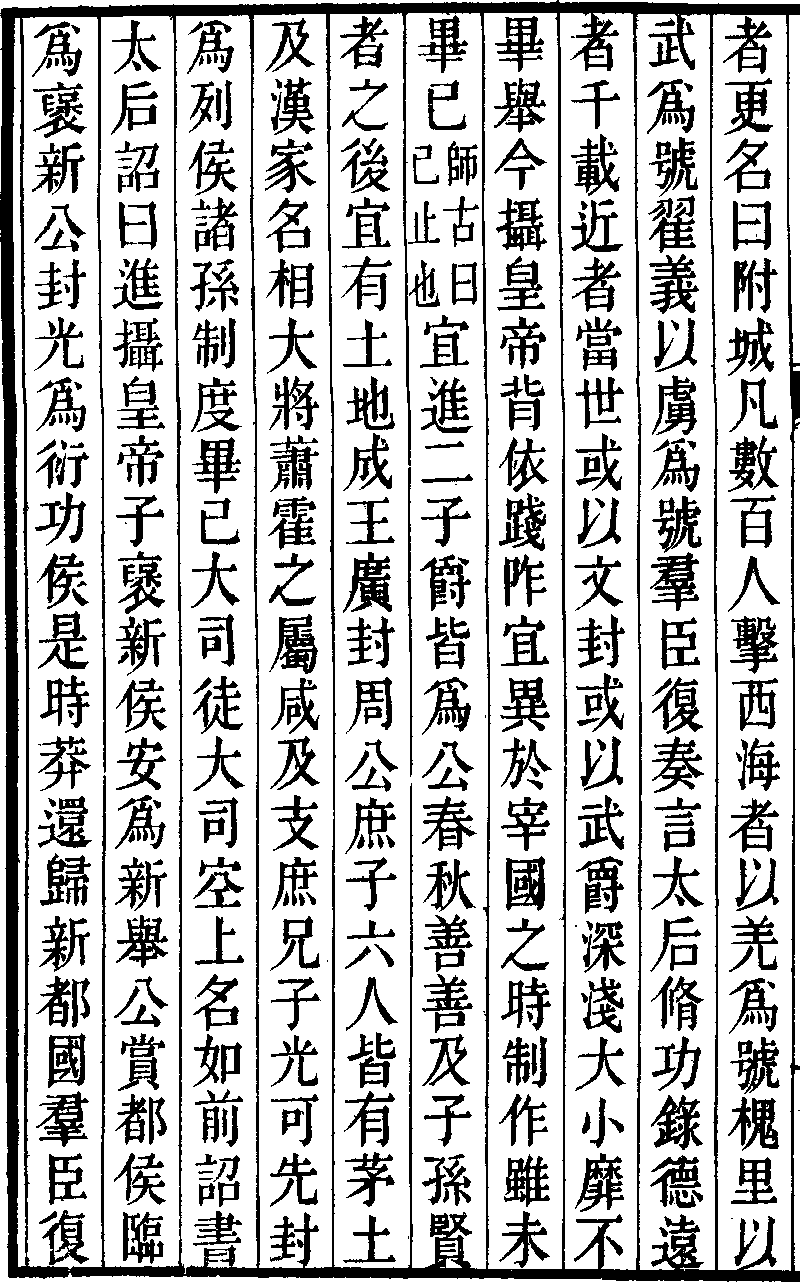

【三國志】 卷八 魏志 二公孫陶四張傳 第八 公孫度傳

撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)

分遼東郡爲遼西中遼郡 置太守

越海收東萊諸縣 置營州刺史

自立爲遼東侯,平州牧

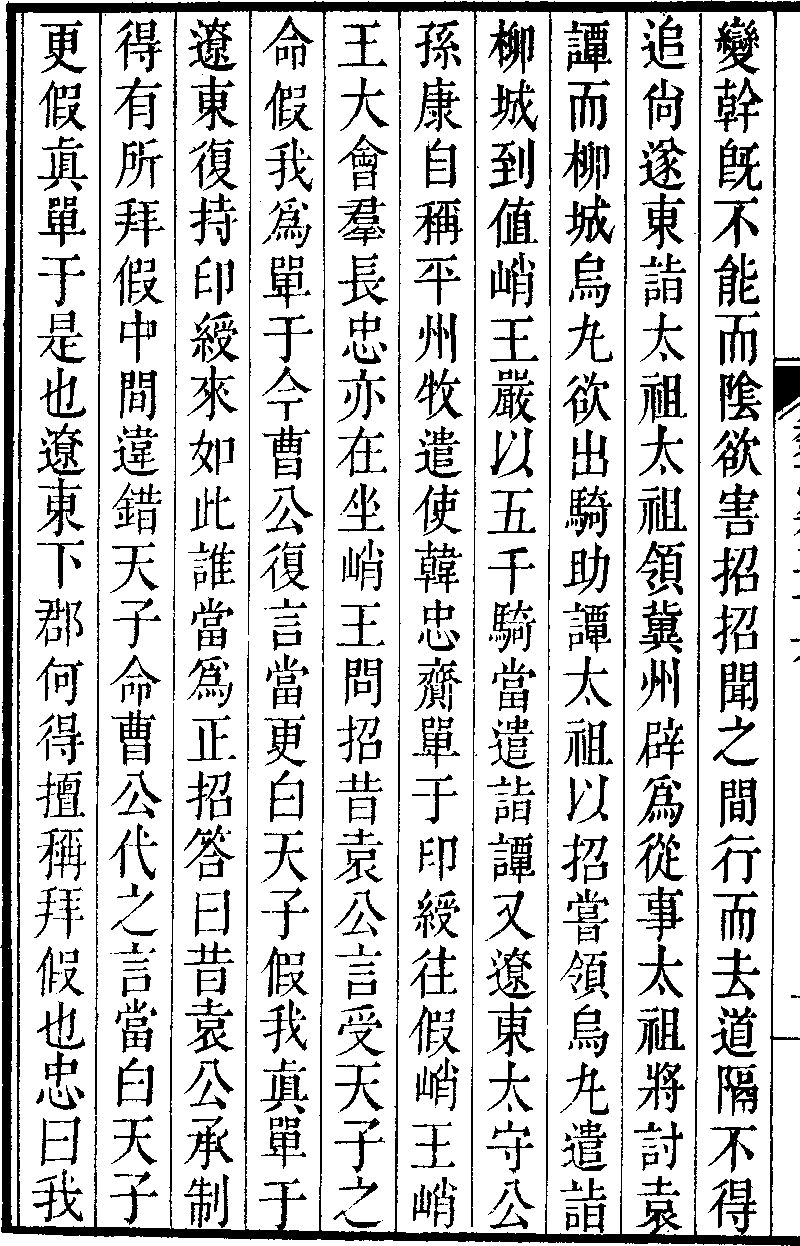

【三國志】 卷二十六 魏志 滿田牽郭傳 第二十六 牽招傳

又遼東太守公孫康自稱平州牧

遼西中遼郡と言う名称に違和感を覚えるが、遼東郡を分割して遼東郡,遼西中遼郡の二郡に分けたと言う事か

それとも遼東郡,遼西郡,中遼郡の三郡に分けたのか?

或いは遼東郡と言う郡名が消滅して遼西郡,中遼郡の二郡に移行したのか?

まぁ、恐らくは遼東郡と遼西中遼郡で正しいかとは思うが…

しかし、遼東郡の西には遼西郡が あった筈で、公孫 度は遼西郡を並べて設置したのかと言う疑問も

湧く

尤も、東漢末以降は州名郡名が国家毎に並置並存する事に なるので、あり得ない事では無い

例えば東漢朝に おける荊州江夏郡は分割占領されて魏朝の江夏郡と呉朝の江夏郡が併存する事に なり、東晋朝では予州の南に更に予州が置かれる(南予州)と言った ややこしい事態と なる

それに しても、青州 東萊郡の諸県を統治されている状況を曹操と魏朝は何故黙認していたのか、良く分からない

この占領地は現在の山東省煙台市

長島県の島嶼部および島の対岸の陸地側に当たる蓬莱市では無いかと予測するが、微々たる領域では あるので曹操の お目

零し に

浴して いたのかも知れない

以下を見るに、公孫 度が設けた平州なる行政区分を魏朝の明帝も採用している事が分かる

【三國志】 卷十四 魏志 程郭董劉蔣劉傳 第十四 蔣濟傳

(明帝)詔曰

夫骨鯁之臣 人主之所仗也

濟才兼文,武 服勤盡節 每軍國大事 輒有奏議 忠誠奮發 吾甚壯之

就遷爲護軍將軍 加散騎常侍

司馬彪戰略曰 太和六年 明帝遣平州刺史田豫乘海渡 幽州刺史王雄陸道 幷攻遼東

公孫 淵が開いたと思われる燕王朝に限った事では無いが、王朝を興した時点で既存王朝から制度を改めると言う事に ついては既に前例が ある

制度更改は単純に現状から変更すると言うだけでは無く、既存王朝よりも更に古い王朝の制度を復元せしめると言う事も ある

例えば王莽が興した新朝では周朝への復古を

謳い、税制等を周の古制に戻している

# 戻そうとして失敗し、新王朝が倒されてしまった と言う表現が正しいか

王莽と周朝に ついて で あるが、

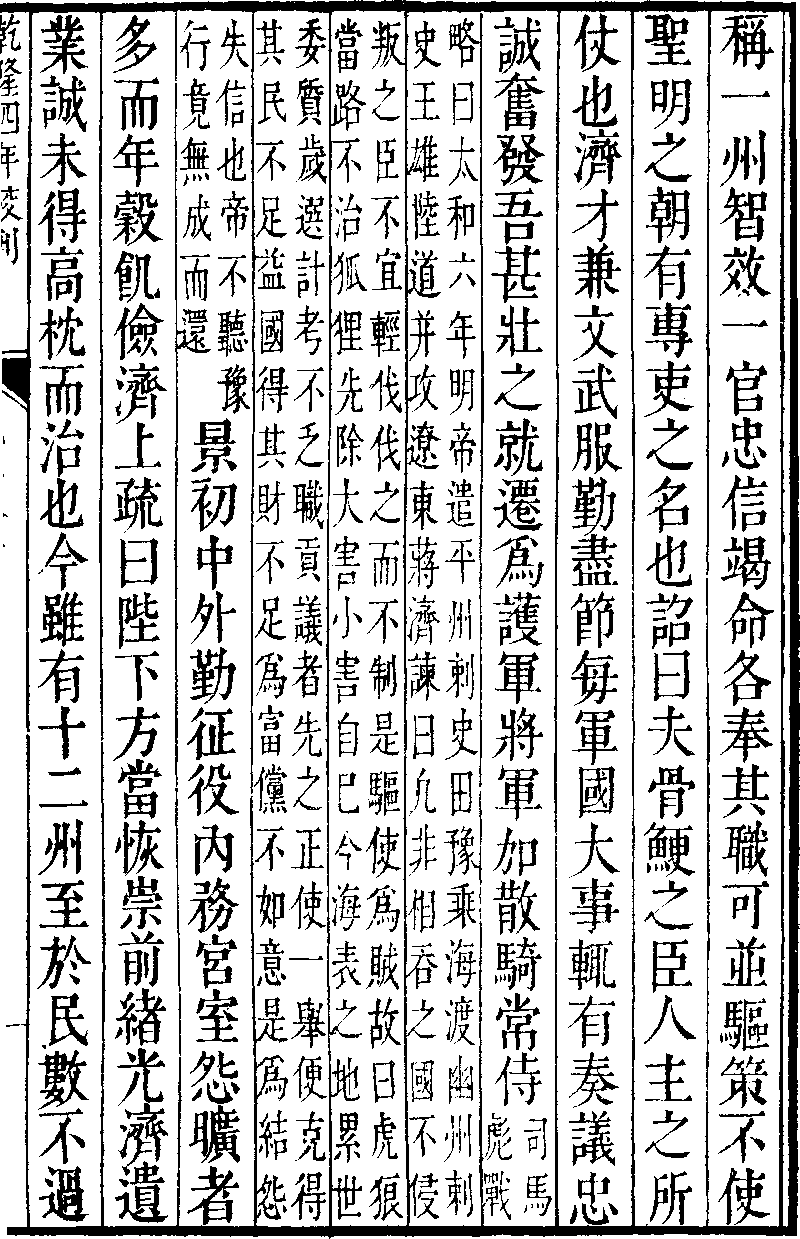

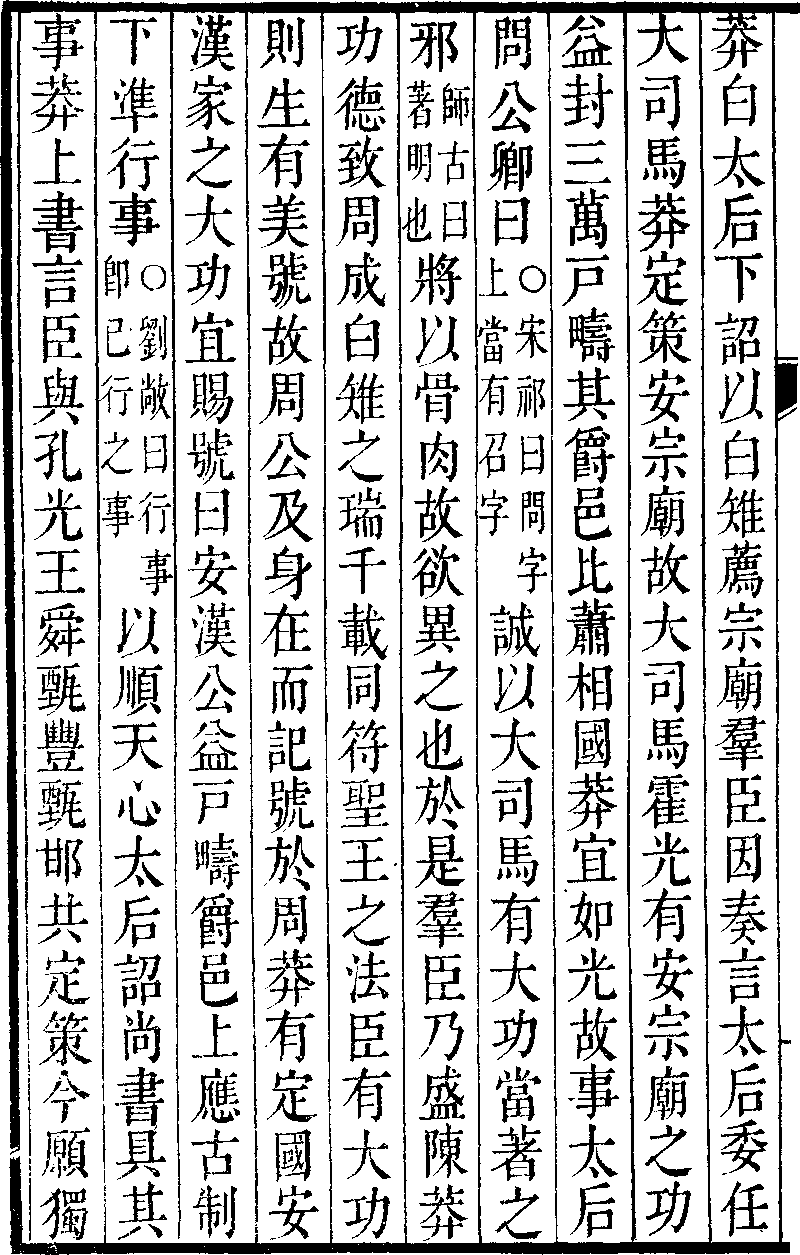

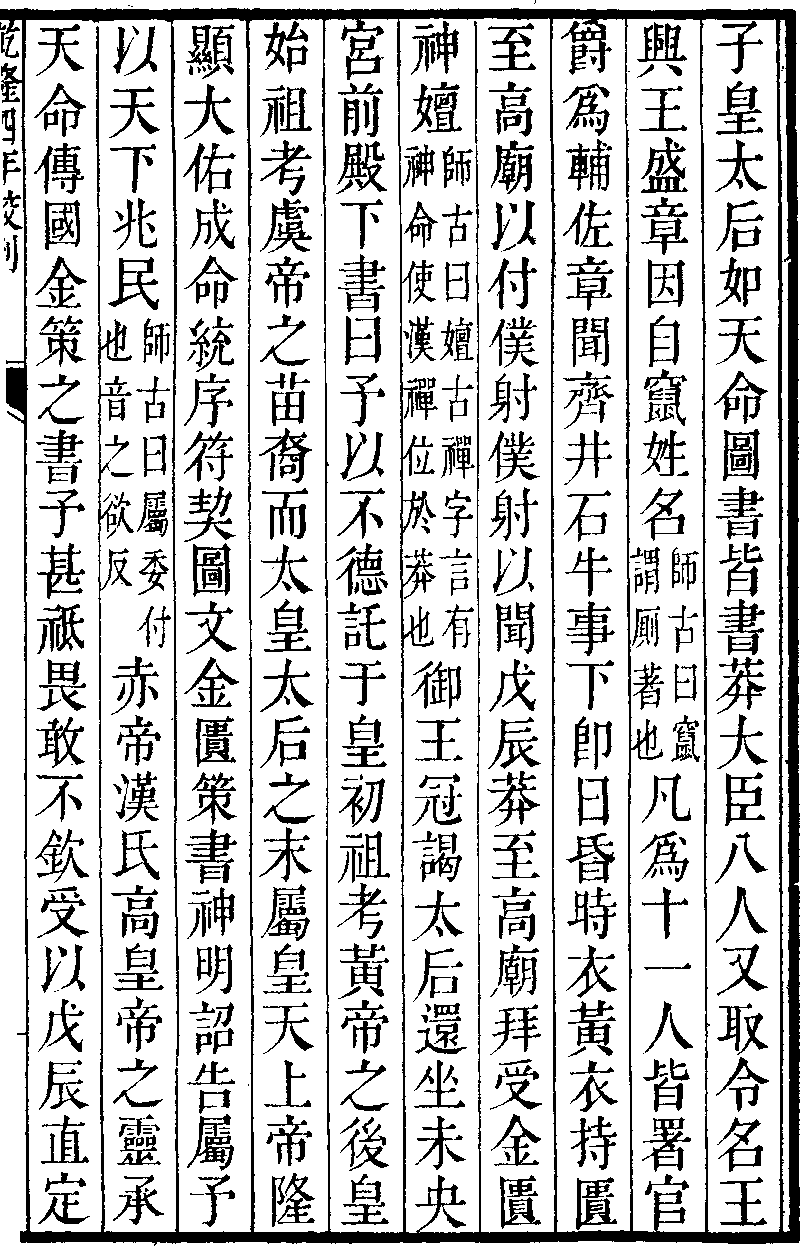

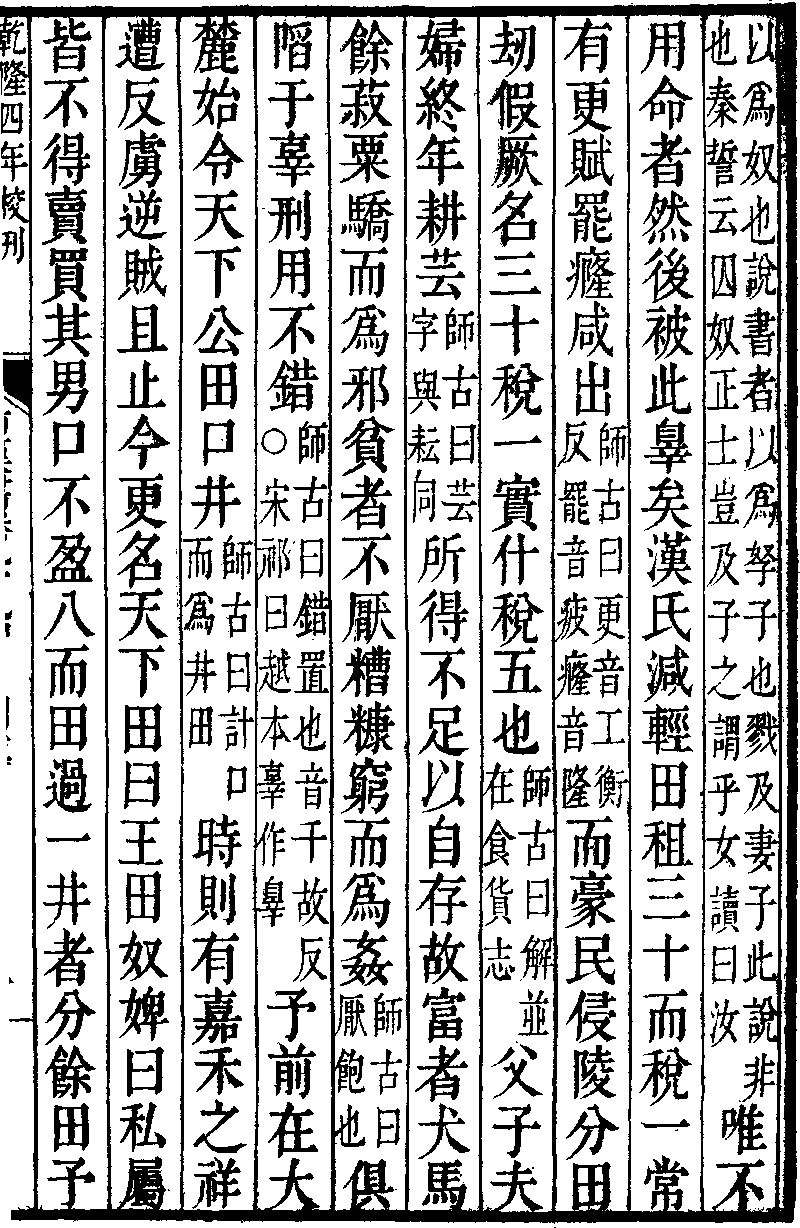

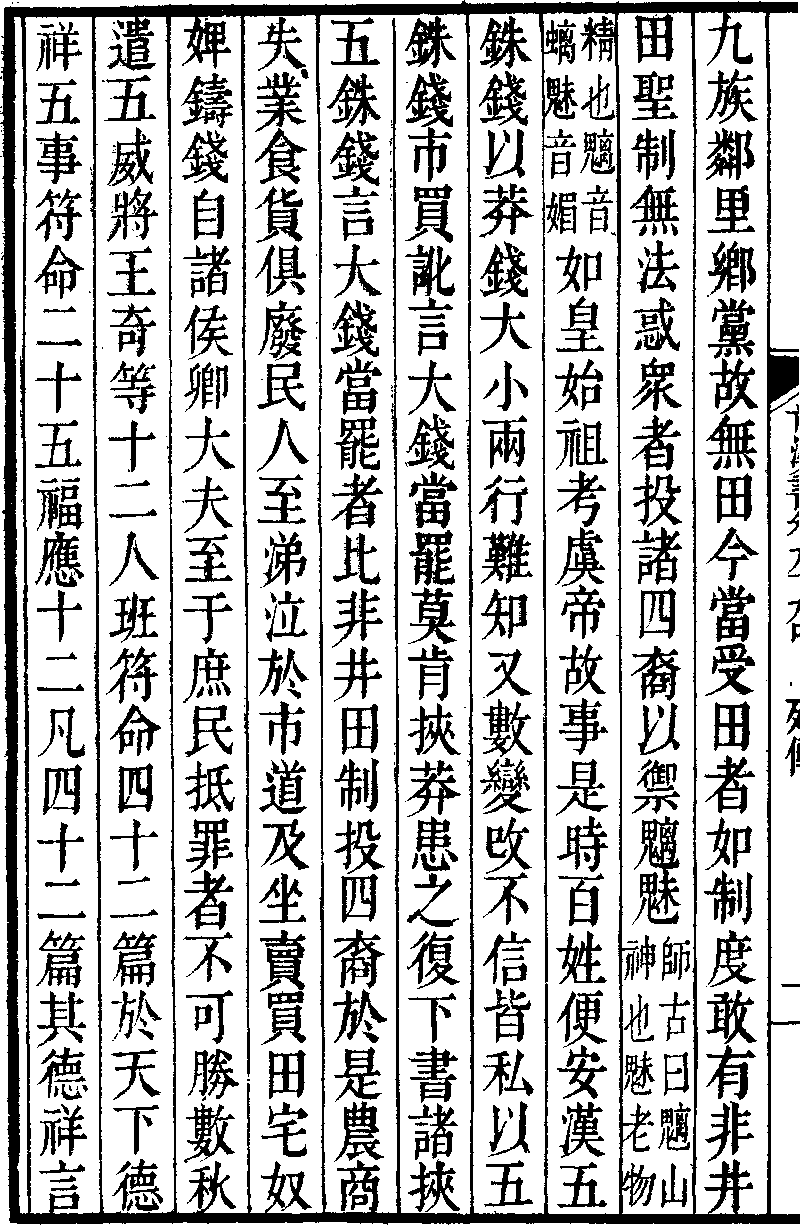

【漢書】 卷九十九上 王莽傳第六十九上

撰者 : 東漢朝 班固 班昭 馬続(ばしょく) 等

始 風益州令塞外蠻夷獻白雉師古曰 風讀曰諷下皆類此

元始元年(西暦紀元後1年) 正月 莽白太后下詔 以白雉薦宗廟

羣臣因奏言太后

委任大司馬莽定策定宗廟

故大司馬霍光有安宗廟之功 益封三萬戸 疇其爵邑 比蕭相國

莽宜如光故事

太后問公卿曰宋祁曰 問字當有召字

誠以大司馬有大功當著之邪師古曰 著明也 將以骨肉故欲異之也

於是羣臣乃盛陳

莽功德致周成白雉之瑞 千載同符

聖王之法 臣有大功則生有美號 故周公及身在而記號於周

莽有定國安漢家之大功 宜賜號曰安漢公 益戶疇爵邑 上應古制下準行事劉敞曰 行事已行之事 以順天心

太后詔尚書具其事

王莽と群臣は周公 旦を強く意識し、意図的に両者を対置させようと している

つまり

周公 旦 ≒ 王莽 と言う雰囲気工作を行い王莽への政権委譲に関して王大后その他の同意を形成せん と画策しているので あろう

白雉の朝献とは以下に述べた越裳の事で あるが、これは殷王朝が徳を失ったので それに代わって周朝が易姓革命を行い、徳が

遍く行き渡ったので蛮夷が朝貢して来たと言う中華王朝の理屈に則って記録されたものと言って良い

越裳は東鯷か

そして この治世の時、周朝 成王は幼少で あったため周公 旦が摂政として宰領したと言う歴史に

なっている

後に王莽は平帝の下で

宰衡と なって

居摂する事に なるが、宰衡,居摂の両用語は周公 旦の治世に深く関連する語で ある

なっている と言う表記は穏当では無い かも知れないが、実は周公が成王を差し置いて周王に即位し、国政を総攬していた可能性が あるためで ある

恐らく王莽も それを疑い、そして それを自身に投影していたので あるかと思う

何故なら、

徳が具わって いるので あれば現王朝を乗っ取った としても易姓革命として容認されると言う中華思想の土壌が あったから で ある

なお、蛮夷の朝貢は易姓革命の瑞兆と して中華王朝に利用される もので あるが、周朝 成王 代の越裳,倭人の貢献は この少し後で発生する東夷王の奉献の伏線と なって おり、やはり漢新革命の契機と されてしまう

比べて見ると越裳は共に登場するが倭人と覚しき箇所には東夷王と何がし か

暈して書かれているので、もしかしたら王莽は倭人からの朝献を行わせたかったが余りに遠く連絡を取れなかったので手頃な東夷で間に合わせ、何となく

倭人に錯覚しそうな表記で誤認を誘導して いるのかも知れない

そうすると、ここに書かれている東夷王とは

高句麗よりも遠く倭よりも近い地域が想定される

可能性として高いのは朝鮮半島の楽浪郡よりも南、

馬韓で あろうか

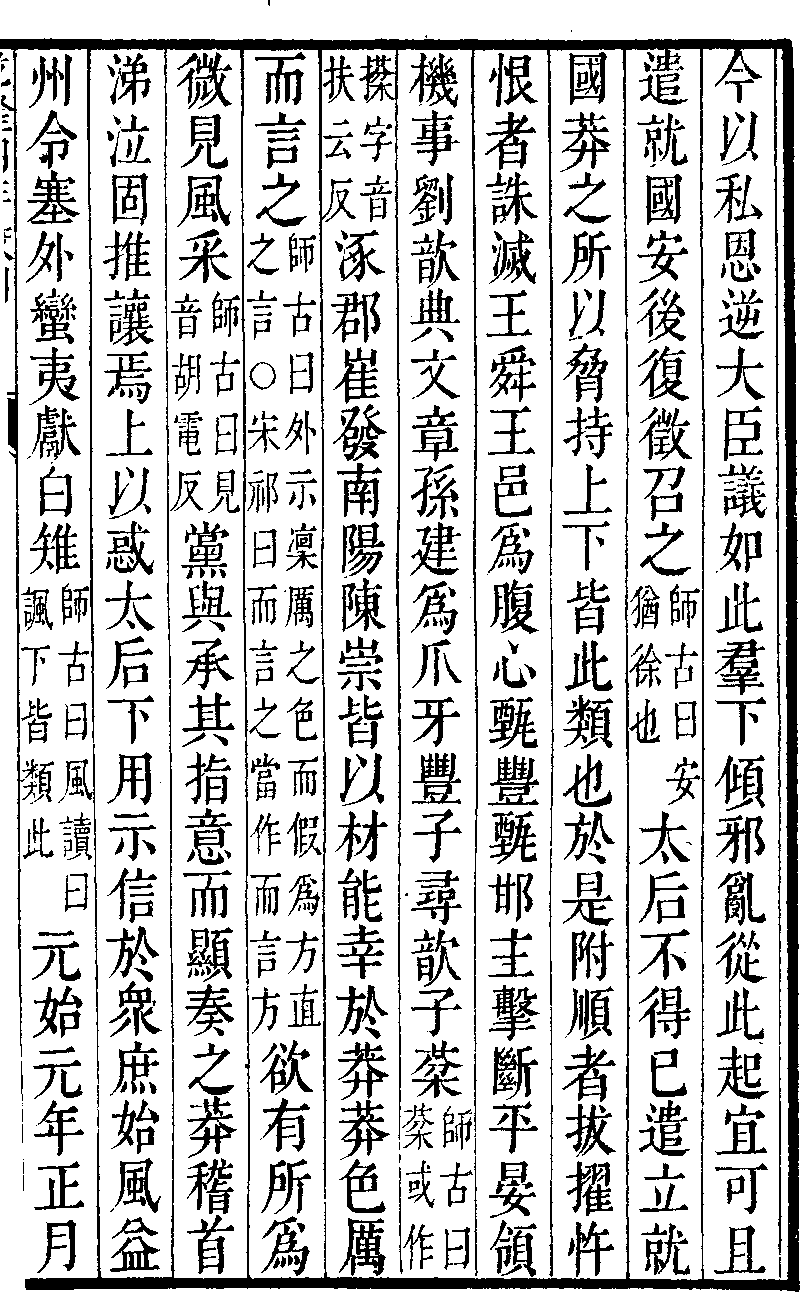

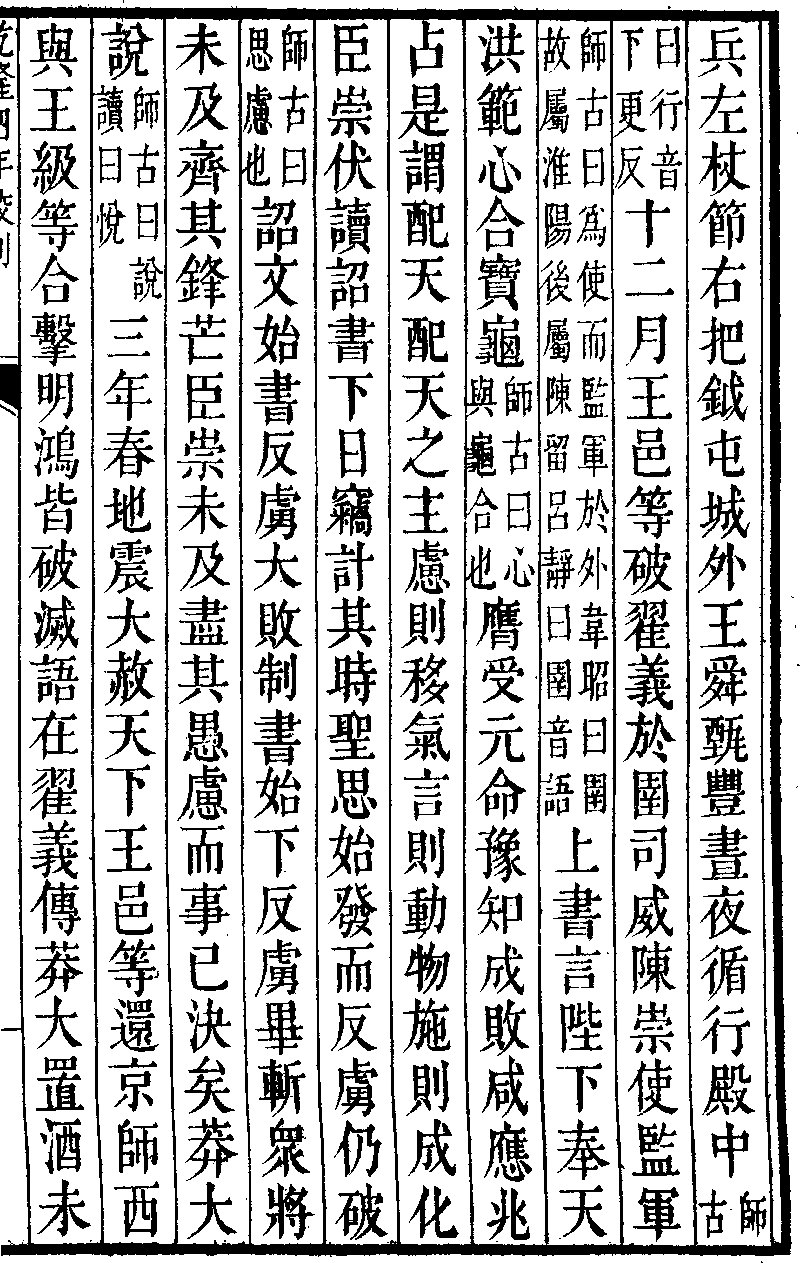

【漢書】 卷九十九上 王莽傳第六十九上

(居摂)三年(紀元8年) 春 地震 大赦天下

王邑等還京師 西與王級等合擊明,鴻 皆破滅 語在翟義傳

莽大置酒未央宮白虎殿 勞賜將帥 詔陳崇治校軍功 第其高下

莽乃上奏曰

明聖之世 國多賢人 故唐,虞之時 可比屋而封 至功成事就 則加賞焉

至于夏后塗山之會 執玉帛者萬國 諸侯執玉 附庸執帛

周武王孟津之上 尚有八百諸侯

周公居攝 郊祀后稷以配天 宗祀文王於明堂以配上帝 是以四海之內各以其職來祭 蓋諸侯千八百矣

禮記王制千七百餘國

是以孔子著孝經曰

不敢遺小國之臣 而況於公,侯,伯,子,男乎 故得萬國之歡心以事其先王宋祁曰 邵本先字上有其字

此天子之孝也

秦爲亡道 殘滅諸侯以爲郡,縣 欲擅天下之利 故二世而亡

高皇帝受命除殘 考功施賞建國數百 後稍衰微 其餘僅存

太皇太后躬統大綱 廣封功德以勸善 興滅繼絕以永世 是以大化流通 旦暮且成

遭羌寇害西海郡 反虜流言東郡 逆賊惑衆西土 忠臣孝子莫不奮怒 所征殄滅 盡備厥辜 天下咸寧

今制禮作樂宋祁曰 越本寧字下無今字 實考周爵五等,地四等 有明文蘇林曰 爵五等公,侯,伯,子,男也 地四等公一等侯,伯二等子,男三等附庸四等 殷爵三等 有其說無其文師古曰 公一等侯一等伯,子,男三等

孔子曰

周監於二代 郁郁乎文哉 吾從周師古曰 論語載孔子之言也 監視也 二代夏,殷也 郁郁文章貌

臣請諸將帥當受爵邑者爵五等,地四等

奏可

於是封者高爲侯,伯 次爲子,男 當賜爵關內侯者更名曰附城 凡數百人

擊西海者以羌爲號 槐裡以武爲號 翟義以虜爲號

何やら中途半端では あるが、西漢朝の爵位制度を周朝の古制に

復せしめん と動いている事が分かる

いやまぁ完全には戻せないので、現実との妥協案を採用した事が読み取れる

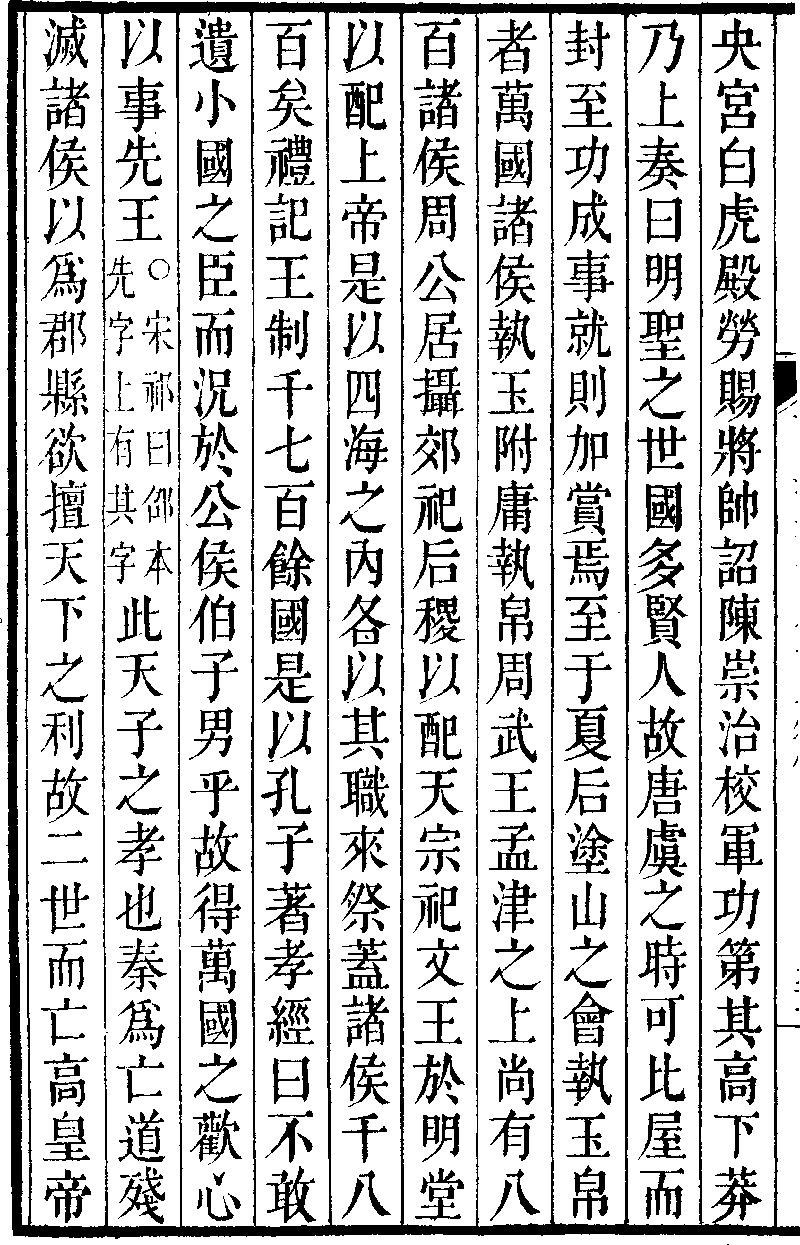

【漢書】 卷九十九上 王莽傳第六十九上

(初始元年)(西暦紀元後8年)(十二月)戊辰 莽至高廟拜受金匱神嬗師古曰 嬗古禪字 言有神命使漢禪位於莽也

御王冠謁太后 還坐未央宮前殿 下書曰

予以不德 托于皇初祖考黃帝之後 皇始祖考虞帝之苗裔 而太皇太后之末屬

皇天上帝隆顯大佑 成命統序 符契圖文 金匱策書 神明詔告 屬予以天下兆民師古曰 屬委付也 音之欲反

赤帝漢氏高皇帝之靈承天命 傳國金策之書 予甚祇畏 敢不欽受

以戊辰直定師古曰 於建除之次其日當定 御王冠卽眞天子位 定有天下之號曰 新

其攺正朔 易服色 變犧牲 殊徽幟 異器制師古曰 徽幟通謂旌旗之屬也 幟音式志反

以十二月朔癸酉爲建國元年正月之朔

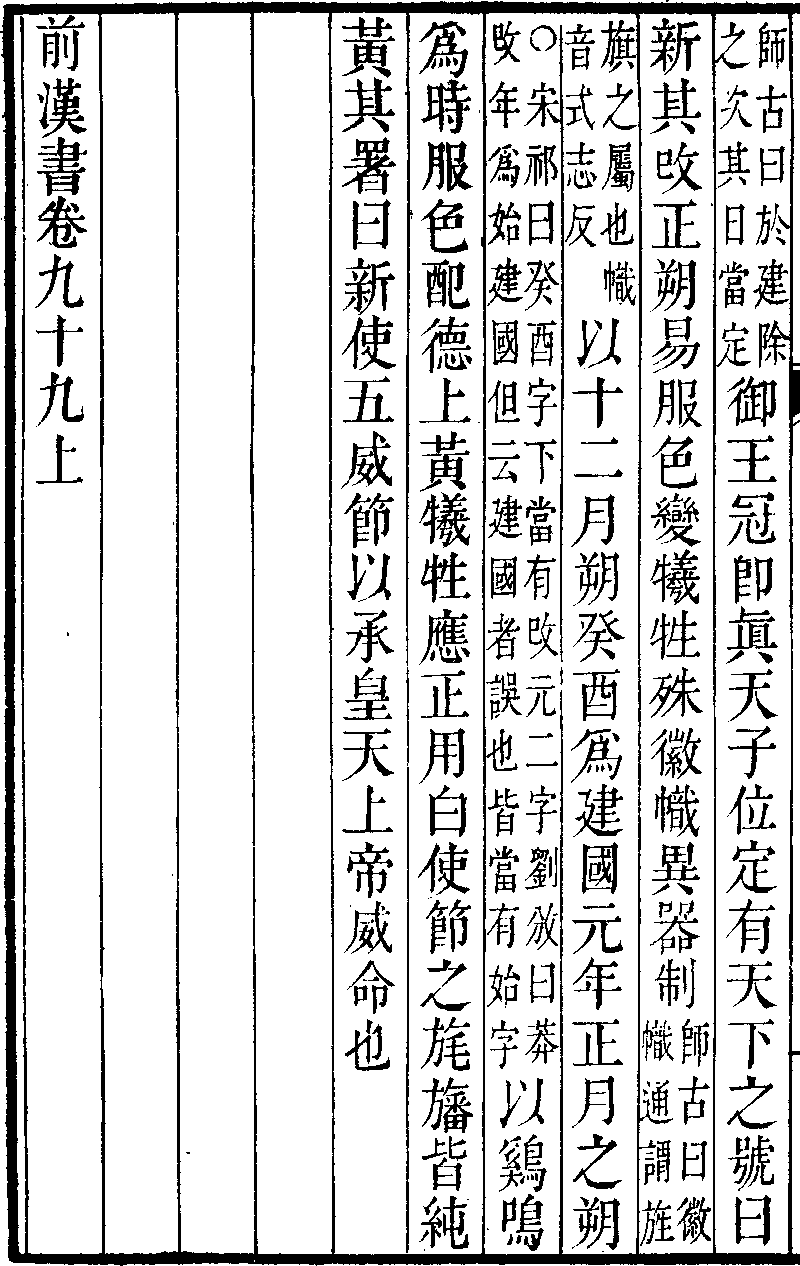

宋祁曰 癸酉字下攺元二字

劉攽曰 莽攺年爲始建國但云建國者誤也 皆當有始字

以雞鳴爲時

服色配德上黃 犧牲應正用白 使節之旄幡皆純黃 其署曰 新使五威節 以承皇天上帝威命也

王莽は殷暦に倣って歳末の 12月を年始に改変してしまう

# 何故 殷暦? 自身を 周公 旦 に準えて いるので あれば採用するは周暦では無いのか?

これで、西暦 8年の 12月は初始元年の 12月から始建国元年の 1月(正月) に変えられてしまった事に なる

西暦 9年の 1月は始建国元年の 2月に なるので、暦年が本当に ややこしくなる

ちなみに これは後に曹魏朝の曹叡が全く同じ事を以下の様に再現せしめる

景初四年銘鏡は魏鏡か

歴史は繰り返すと言う事か

それにしても、それ程中華皇帝に とっては古制への復古と言うは麻薬の如くに

魅せられるもの なのか……

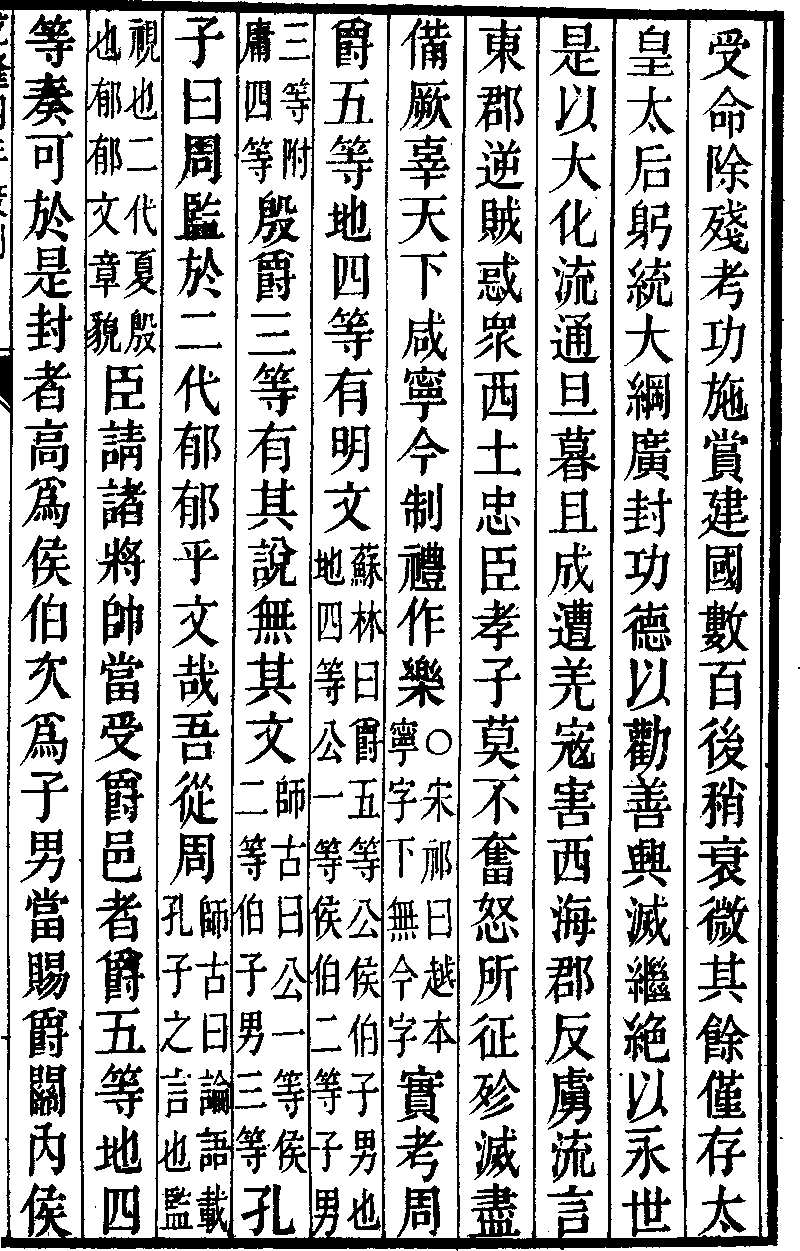

【漢書】 卷九十九中 王莽傳第六十九中

(始建国元年)(紀元9年)莽曰

古者設廬井八家 一夫一婦田百畝 什一而稅 則國給民富而頌聲作師古曰 給足也 此唐,虞之道 三代所遵行也

秦爲無道 厚賦稅以自供奉 罷民力以極欲師古曰 罷讀曰疲壞聖制廢井田 是以兼并起貪鄙生 強者規田以千數弱者曾無立錐之居

又置奴婢之市 與牛馬同蘭師古曰 蘭謂遮蘭之若牛馬蘭圈也 制於民臣 顓斷其命

姦虐之人因緣爲利 至略賣人妻子 逆天心誖人倫師古曰 誖亂也 誖音布內反 繆於天地之性人爲貴之義師古曰 孝經稱孔子曰天地之性人爲貴故引之性生也

書曰

予則奴戮女師古曰 夏書甘誓之辭也 奴戮戮之以爲奴也 說書者以爲孥子也 戮及妻子此說非也 秦誓云囚奴正士豈及予之謂乎 女讀曰汝

唯不用命者 然後被此辠矣

漢氏減輕田租 三十而稅一 常有更賦 罷癃咸出師古曰 更音工衡反 罷音疲 癃音隆 而豪民侵陵 分田劫假

厥名三十稅一 實什稅五也師古曰 解並在食貨志

父子夫婦終年耕芸師古曰 芸字與耘同 所得不足以自存

故富者犬馬餘菽粟 驕而爲邪 貧者不厭糟糠 窮而爲姦師古曰 厭飽也

俱䧟于辜 刑用不錯師古曰 錯置也 音千故反 宋祁曰 越本辜作辠

予前在大麓 始令天下公田口井師古曰 計口而爲井田 時則有嘉禾之祥 遭反虜逆賊且止

今更名天下田曰王田 奴婢曰私屬 皆不得賣買

其男口不盈八 而田過一井者 分餘田予九族鄰里鄕黨

故無田今當受田者如制度

敢有非井田聖制 無法惑衆者 投諸四裔 以禦魑魅師古曰 魑山神也 魅老物精也 魑音螭 魅音媚 如皇始祖考虞帝故事

周朝の井田法を復興せしめて

税租を軽くし百姓農民の生活を安んじよう と言うのは志としては大変結構かとは思うが、当時の王朝は小政府主義(小さな政府:Limited government) で済んで いたので官吏の人件費や国防費、宮廷建築費 等々が軽微で あったが、西漢王朝は大政府主義(big government) を採用している訳で、収税が激減してしまうと国家運営に支障を

来たす事に なるが、理想主義に燃える復古主義者の王莽には それが理解出来なかったと見える

とまぁ こう言った感じで、漢新革命では王莽が暦法,税制,爵位と言った様々な復古改革を断行していて、そして魏朝の明帝も暦法の復古を行っているので、公孫 淵も又 周王朝の度量衡制度を復古せしめた可能性が ある

上記(

三国志は短里と長里が混在している) の

1. で少し触れたが、東漢末以降 楽浪郡ないし帯方郡から倭国に郡使を派遣していたのは 公孫氏 で あろうと思われるので、郡使が郡と倭国の間を往来していた際の距離が短里に基づいて記録されていたと すれば、郡から倭国への距離および間に ある韓国での距離が短里で ある事を説明出来る

ただ、この私見を裏付ける史料は現時点で確認出来ない(…と思う…)ので、

飽くまで単なる一推論では ある

公開 : 2016年10月18日