1. 現代でも事故が起きている海上交通を古代で採用したのか と言う疑問

2014年4月16日朝、韓国南西部 珍島沖 で韓国籍旅客船

SEWOL号 の転覆事故が発生した

その後、この大型船は沈没した

事故の原因は以下の

様に言われている

・船体設計上無理な改造(改悪)

・旋回に よる載荷の片寄や荷崩れ

・規定容量を度外視した過積載

・船体安定水(バラスト水) 不足

・西海地方海洋警察庁 珍島管制センターからの乗客脱出指示を無視

・船長の率先逃亡

・船員は災害時訓練を受けていない

・潮流の速さと悪天候

更に気に なる点としては、どうも朝鮮人と言うのは水泳が出来ない らしい

何と言うか、東は日本海、南は対馬海峡、西は黄海と三方を海に囲まれていながら その実 海には興味が薄い国民性との事で ある

どうも、海に囲まれた日本人とは海に関する認識が異なる様で ある

さて、この済州島と韓国南西部の海峡部を通る航行図を見て思ったので あるが、これは三世紀の魏使 来倭時に通ったと される行路と重なって見えたので ある

三世紀当時、本当に韓国南岸と済州島との間を海上航行したので あろうか?

2. 魏朝は東夷諸国に国威と利潤を示すために陸路を移動した

.1 韓地は水行か陸行か

韓地西岸から南岸はリアス式海岸で、沿岸航海は危険度が高い

しかも潮流が速く、舵を失い易い状態に ある

更に天候が悪い場合、航行には難易度が加速度的に増大してしまう

現代では海図あり気象予測あり航行管制あり、しかも船は耐沈構造を備えているが、それでも転覆事故は発生して しまったので ある

これらの

悉く が存在しない三世紀当時の事を考えて見よう

韓地沿岸は相当の難所で あった筈で、その様な海路を、魏使を乗船させた船が敢えて航行しようと するで あろうか?

しかも、魏朝からの各種 下賜物を積載した

嵩張る輜重,船舶とも なれば、繰船は更に難しく なっていたで あろう事、想像に

難くない

特に、銅鏡百枚等の荷を積載した古代船では

吃水線が高くなり、干潮時には座礁する危険性も増大してしまう

もし事故に遭ったら魏からの下賜物は海の藻屑と化してしまう事に なり、魏の面目丸潰れで ある

三世紀当時の航海技術では、韓地の複雑な地形を海岸沿いに航行するのは回避したい と思うのでは無いか

そして もう一つ、韓地を水行したので あれば、行路地に何故 済州島 が出て来ないのか

今回のセウォル号の行先が

済州島 と言うのも何となく

示唆的では あるが、帯方郡から倭国へ至る際に、水行を採ったので あれば 済州島 を経由しないのは

不審で ある

韓伝の以下の記述に ある州胡とは耽羅国(済州島)で あると思うが、水行ならば海岸から大きく離れて帯方郡から直接 済州島 方面に至るのが航海上安全で効率的で あろうに、何故 敢えて危険度が高いと思われる海岸沿いでの 乍南乍東 航路を採用しなければ ならないのか

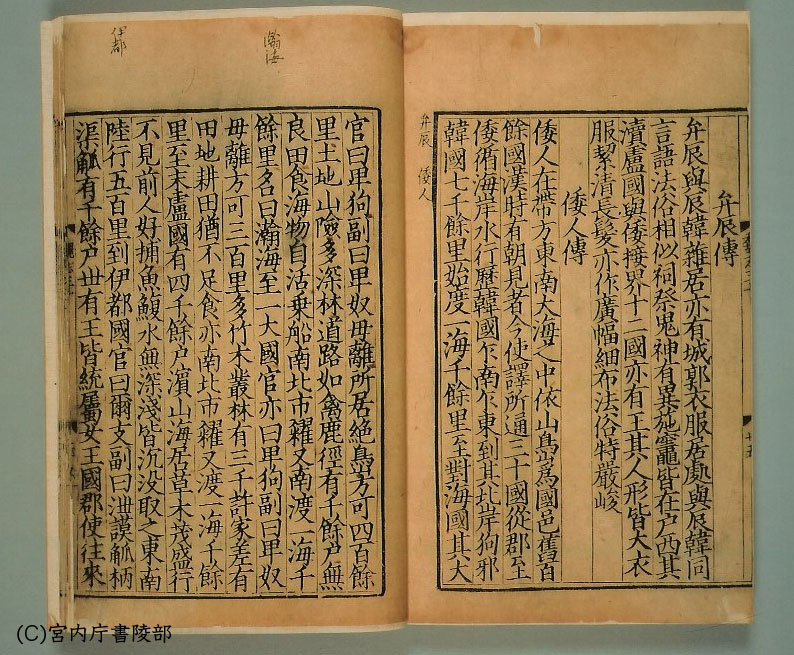

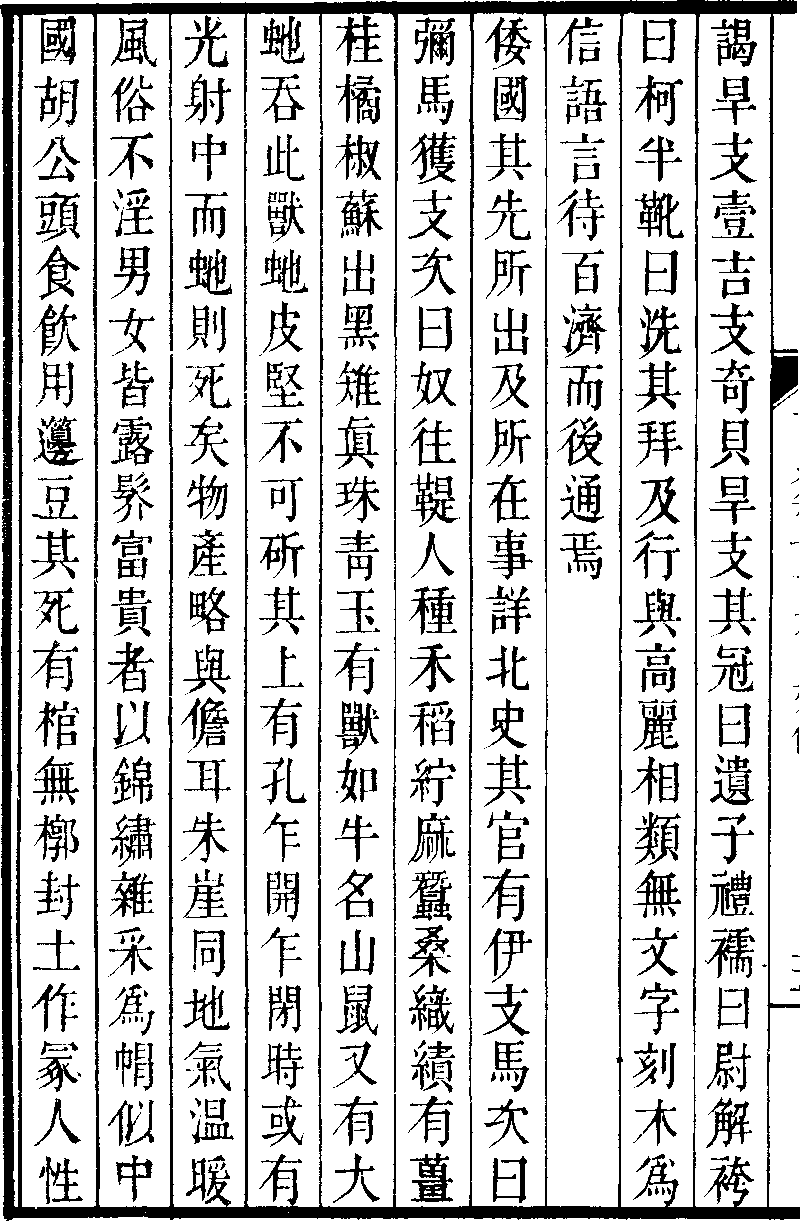

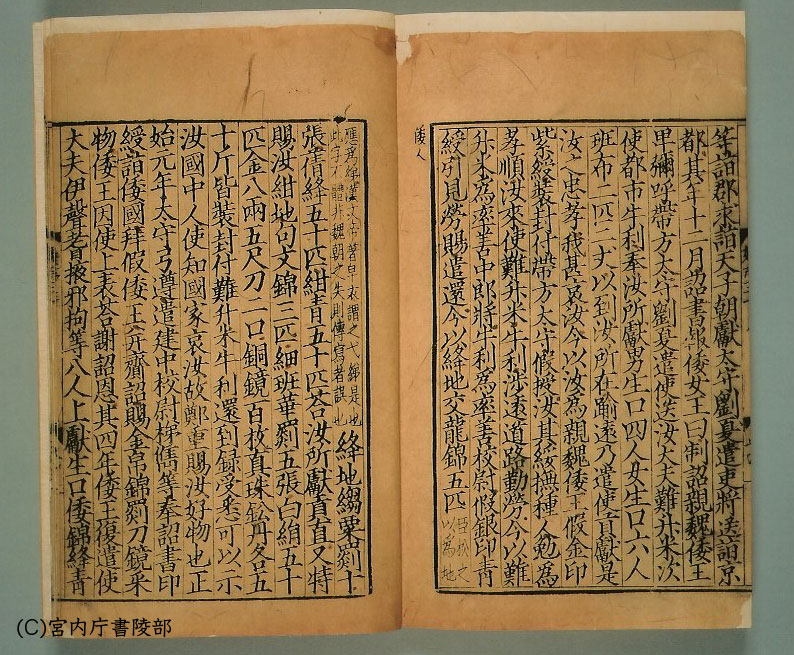

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 韓傳

撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)

又有州胡 在馬韓之西海中大島上

倭への行程では 済州島 が出て来ずに狗邪韓国に到達して しまうので、済州島 には

臨望 していない様に見える

いや、

抑々論として 済州島 は何故 馬韓の西に あると記述されているのか

我々 現代人は、馬韓の後の百済が朝鮮半島西南部に位置していた事を知っている

そして、現代韓国の首都が漢城で ある事も知っている

となると、先入観として馬韓は漢城を中心とした地域で あると考えてしまう

これは大した陥穽と言う

他ほか無いが、韓伝 の記述から見れば馬韓は四方位で言う所の東、八方位で あれば東北に位置していたので あろう

つまり馬韓(の少なくとも中心地) は、内陸地に あったと言う事に なる

セウォル号沈没では ないが、内陸に住む人には尚の事、韓地西南沿岸のリアス式海岸には

水先不案内で あろう

馬韓の地に ついては、別に以下に述べている

三韓の一 馬韓の地は何処で あったか

率直に言って、韓地水行は学者が机上で考えた だけ の空論に過ぎない様にしか思えないので ある

現実解としては、韓地のリアス式海岸の手前で陸上移動に切り替えたので あろう

あるいは、帯方郡を海路航行していた魏使船団は馬韓西岸の遠浅かつ起伏に富む状況を見て危険を感じ、陸路に変更したと言う可能性も ある

.2 帯方郡から狗邪韓国まで七千里

倭人伝 を見るに、帯方郡から狗邪韓国までの距離は 7千里と ある

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

從郡至倭 循海岸水行 歴韓國 乍南乍東 到其北岸狗邪韓國 七千餘里

しかしながら、韓地は一辺が 4千里の四辺形で ある

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 韓傳

韓在帶方之南 東西以海爲限 南與倭接 方可四千里

韓地西岸と南岸の距離を足すと 7千里どころか

8千里と なって しまう

これは一体どう言う事で あろう

やはり、韓地水行は無理が あると言う他無い様に思える

.3 乍南乍東 は航路で南進(一回)東進(一回) と解すべきか

韓地水行を支持する論者の中には、上記引用箇所に ある 乍南乍東 を南に一度直進した後に針路変針して東進したもの と解する者も いる様で ある

しかし、以下の様な三国志以外の倭伝を読んで見ると この解法は成立しない様に見えてしまう

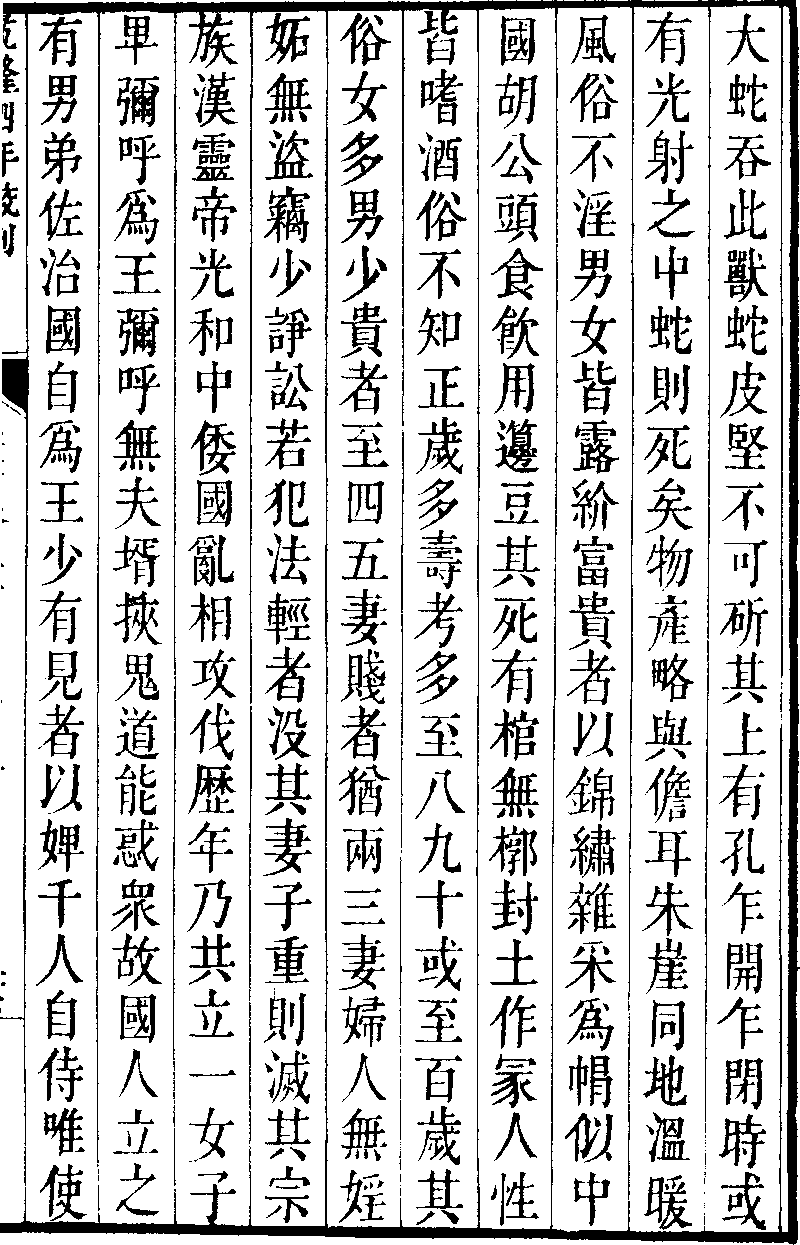

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國 東夷 西北諸戎 東夷 倭傳

撰者 : 唐朝 姚 思廉

又有大蛇呑此獸 蛇皮堅不可斫 其上有孔乍開乍閉 時或有光 射之中蛇則死矣

梁書の親戚の様な史書で ある南史にも、同意文と

覚しき以下の記述が ある

【南史】 卷七十九 列傳第六十九 夷貊下 東夷 倭國

撰者 : 唐朝 李 大師, 李 延壽(寿)

又有大虵呑此獸 虵皮堅不可斫 其上有孔乍開乍閉 時或有光 射中而虵則死矣

大蛇と あるので、これは日本に棲息する

青大将 では無いかと思う

恐らくは呼吸のために口を開閉する様子を描写したものと思われるが、穴が あると書かれているので口の近くに ある蛇の感覚器官で ある

ピット器官 を指しているとも考えられる

いずれにしても穴の開閉が一度ずつで終了しているとは読み取れないので、乍開乍閉 は継続して行われている状況を示す記述で あると考える他無い

と言う事は 魏志 倭人伝 の 乍南乍東 も南進と東進が一度ずつ と言う事は考えにくく、南進と東進を交互に折り

交ぜて魏使が進んだものと解するのが妥当で ある

.4 狗邪韓国は倭国の勢力圏

因みに、狗邪韓国は倭では ないと主張する者も おられる

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 韓傳

辰韓在馬韓之東 其耆老傳世 自言古之亡人避秦役來適韓國 馬韓割其東界地與之

始有六國 稍分爲十二國

弁辰亦十二國 又有諸小別邑 各有渠帥 大者名臣智 其次有險側 次有樊濊 次有殺奚 次有邑借

有已柢國 不斯國 弁辰彌離彌凍國 弁辰接塗國 勤耆國 難彌離彌凍國 弁辰古資彌凍國 弁辰古淳是國 冉奚國 弁辰半路國 弁[註1]樂奴國 軍彌國 弁辰彌烏邪馬國 如湛國 弁辰甘路國 戸路國 州鮮國 弁辰狗邪國 弁辰走漕馬國 弁辰安邪國 弁辰瀆盧國 斯盧國 優由國

弁,辰 合二十四國 大國四五千家 小國六,七百家 總四五萬戸

其十二國 屬辰王

註1:

辰字 脱落か

ここで現われる 弁辰狗邪国 と言うのが 狗邪韓国 の事で、狗邪韓国 は弁辰(弁韓) に属する と言う

しかしながら、上記の通り "韓(弁韓)は倭と接する" と あるので、これは地続き で陸上移動が可能で あると言う事に なる

となれば韓地に倭の領域が存在しなければ なるまい

韓地に おける具体的な国名は以下に見出せる

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 弁辰傳

其瀆廬國與倭接界

来倭行程で最初に国名が登場するのは 狗邪韓国 で あるから、それと弁辰の 瀆廬国 が地続きで あると言う事に なる

狗邪韓国 が倭に属して いなければ、この様には記述すまい

狗邪韓国 と 弁辰狗邪国 が同一国か どうかは私には分からない

しかし、狗邪韓国 は地理上は韓地に ありながら政治的には倭国に属していると言う事で あろう

.5 魏使は狗邪韓国で倭国船と倭人水夫を現地徴用したのでは ないか

対馬海峡の荒波は、海を良く知らない魏朝人に とっては驚きで あったで あろう

これを踏破する魏使から すれば、この暴れ馬の様な荒くれ海を最も熟知しているで あろう倭人水夫を 狗邪韓国 で採用した方が、断然安心出来た で あろう

また、魏水軍の船舶を帯方郡と韓地に上陸した際に引き返させたと すれば、魏使は海を渡る移動手段が無い

訳で、どうしても倭国船を調達する他あるまい

末盧国 の戸数等の記述を行うため、魏使は一旦 末盧国 の北端呼子に寄港し その後に 末盧国治が あったと思われる唐津方面に至り、そこから改めて 伊都国 に向かったのでは ないか

魏朝からの下賜物を積載した倭国船は魏使とは別行動を取り、呼子に停泊後その足で直接伊都国に向かったのかも知れない

伊都国 から更に海路 不弥国 に向い、魏使に先行して 不弥国 の港に入港し積荷の水揚げ を行った様に思う

卑弥呼 は この 不弥国 での荷降ろし を検分するため、自身で 不弥国 に移動したのかも知れない

その後 伊都国 から陸行して来た魏使と対面し、魏使の帯方郡帰還を見送ったのでは ないか

この時点では倭国船が まだ 不弥国 に停泊しているで あろうから、これに乗って 狗邪韓国 に戻ったので あろう

.6 韓地陸行の意図は何か

政治的にも軍事的にも、あるいは外交的にも陸地を巡行する方が利あり とと私は見る

豪壮にして莫大な

下賜品を通行地の民衆に見せ付ける事で、魏の

国威を示すことが出来る からで ある

水行して しまうと

見物人が いなくなって しまう

韓,倭を

懾服 せしめてこそ、外交上の収穫を得られるので ある

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

悉可以示汝國中人 使知國家哀汝 故鄭重賜 汝好物也

そう、汝好物 を 汝国中人 に

示せ と言っている

そして示すには 汝国中人 に限定する必要は無い

韓人にも見せれば良いのである

これは、言わば飴と鞭の使い分け で あろう

軍隊を随行させて魏使一行を護衛すると共に韓人に その武威を誇示し、と同時に莫大な下賜物を見せ付けて利で東夷諸国の従属を

図ろうと したので あろう

3. 結論

外交の利から考えても、そして航海の安全性を考えても、韓地は陸行を採用したのでは ないかと思う

魏朝からの下賜物は韓地を陸路で運び、狗邪韓国 に到着後現地の倭人水夫と倭国船を徴用して船載し、これに乗って対馬海峡を渡ったので あろう

倭国船は呼子から直接 伊都国 へ、そして 不弥国 に入港したものと思われる

4. 今後の期待 - 三世紀の船は出土するか?

三世紀に中国で使用されていた船は未だ出土していない らしい

これが見付かれば韓地水行の是非にも影響するかと思うが…

なお、二世紀 東漢朝の造船所跡で あれば見付かっている らしい

三世紀の中国は戦乱と衰退の時期なので、恐らく船の形状は大きく変化しては いないと思う

造船所 跡地から想定される船は帆船で、主に風力を利用して航進していたと言う

三世紀の航海に関しては以下に興味深い論が ある

【古代中世における 日中関係史の研究】 P.93

著者 : 大庭 脩

第二に、呉から遼東へは常に三月に出発し、遼東から呉へは十月に出発していることは、現今の四月と十一月で、いずれも季節風を利用していることがわかる。

すなわち帆走による航海をしていたことになる。

大陸の気候は日本と違い、毎年季節毎の天気や風向き が決まっていて変動の余地が少ないと言う

ならば こそ季節毎の風向を利用した海路の往復が行われていたので あろうが、それは つまり以下の事を示している

つまり、当時の船は

櫂 での人力移動を主動力とは

見做していない と言う事で ある

そうすると、一つ困った事が想起されてしまう

それは、

帆船と言うものは細かい方向転換を苦手と している と言う事で ある

まぁ分かり切った事では あるが、帆船は風を背に して推進力と しているので、進行方向を水夫が制御し切れないので ある

では何故困った事かと言えば、韓地水行の図(あくまで想像図では あるが) では魏志の船が韓地西岸から南岸を岸から岸へ放物線状に移動している様に書かれている事が多い

しかし、帆船では そこまで細やかな方向制御を行なう事は

至難の技なので ある

後世、

三角帆船 が発明されてからは風向に関係無く航進出来る様に なったが、三世紀の帆船は

四角帆船 なので、構造上 順風以外での航進は難しい

となれば、韓地水行の想像図は本当に想像でしか無いのかも知れない

或いは、

ガレイ船(

橈漕船)が帯方郡でも使用されていたかも知れないが、良く分からない

ガレイ船ならば それこそ自在に方向転換が可能と なるが、その分多大な労働力を要する事に なる

戦闘で使用する船艇(露橈や蒙衝と呼ぶ らしい) ならば

櫂船で あったかと思うが、これを帯方郡まで航行させたのか どうか…

それとも当時の豪華船で ある楼船を投入したのか? これも櫂船では あるが、少々船体が大きくて リアス式で遠浅の韓地西岸を航行させると船底が着底して

拙い事に なりそうでは ある

いずれに せよ、竜骨は あったが羅針盤や GPS が無く、海図も あったとは思えない古代に おいて潮流と風向に任せた航海は危険度が高いと思う

公開 : 2014年1月24日