1. 梁書では倭国と扶桑国は別国と表記されている

梁書には 扶桑国 と呼ばれる国に ついて記録されている

この書の東夷伝の中には 倭伝 とは別に 扶桑国伝 が立てられて おり、明らかに倭国と扶桑国は別国で あるものと認識されている

梁書に ついては、以下を参照

梁書 倭伝 他

勿論これは誤写,誤記では無い訳(わけ)で、実は東夷伝序文には 扶桑国 に ついて詳記詳載し得た事を高らかに宣言している箇所が ある

それは梁書 東夷傳 序文に ある

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷 海南諸國,東夷,西北諸戎 東夷

撰者 : 唐朝 姚 思廉

東夷之國 朝鮮爲大

得箕子之化 其器物猶有禮樂云

魏時朝鮮以東馬韓,辰韓之屬 世通中國

自晉過江泛海東使有高句驪,百濟 而宋,齊間常通職貢

梁興又有加焉扶桑國 在昔未聞也

普通(西暦520年-527年)中 有道人稱自彼而至 其言元本尤悉 故幷錄焉

この記述は恐らく、他書に ある以下の記述を意識しているものと思われる

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 東夷傳 序文

撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)

景初中 大興師旅誅淵 又濳軍浮海 收樂浪,帶方之郡 而後海表謐然 東夷屈服

其後高句麗背叛 又遣偏師致討 窮追極遠 踰烏丸骨都 過沃沮 踐肅愼之庭 東臨大海

長老説有異面之人 近日之所出 遂周觀諸國 采其法俗 小大區別 各有名號 可得詳紀

雖夷狄之邦 而俎豆之象存

中國失禮 求之四夷猶信

故撰次其國 列其同異 以接前史之所未備焉

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳

評曰

史,漢著朝鮮,兩越 東京撰録西羌

魏世匈奴遂衰 更有烏丸,鮮卑 爰及東夷使譯時通 記述隨事 豈常也哉

梁書の序文に戻るが、梁朝建国後に扶桑国を新たに東夷の一国として加えた(=認めた) と ある

昔より存在していたが未(いま)だ聞かず、と書かれて いるが、これは山海経に 扶桑 と言う地が記載されて おり、しかしながら行路や民俗等は不明で あったと言う事を指しているので あろう

【山海經】 卷九 海外東經 第九

編者 : 逸失 伯益と伝えられる

註釈 : 西晉(晋)朝 郭璞(はく)

下有湯谷谷中水熱也 湯谷上有扶桑扶桑木也 十日所浴 在黑齒北

【山海經】 卷十四 大荒東經 第十四

有谷曰溫源谷溫原卽湯谷也 湯谷上有扶木扶桑在上

山海経に ついては以下を参照

山海経

山海経の 扶桑 と梁書の 扶桑国 は関係無いと見做(みな)す向きも あるかも知れぬが、少なくとも梁書の撰者 姚 思廉 は山海経の 扶桑 と梁書の 扶桑国 を関連あり と見做して いたのでは無いかと思われる

序文末尾の 其言元本尤悉 故幷錄焉 は、訓読が難しい

或(ある)いは 其言元本尤悉故 幷錄焉 と読むべきか

2. 扶桑国伝の記載内容

それでは、梁書 扶桑国伝 の内容を読み進めて行きたい

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國 東夷 西北諸戎 東夷 扶桑國傳

扶桑國者 齊永元元年(499年) 其國有沙門慧深來至荊州

說云

梁朝に とっては前王朝に当たる斉朝 永元元年(499年) に 扶桑国 の僧 慧深 が荊州に来て、これを情報源として梁書に載録したと ある

慧深 は 扶桑国人 と思われるが、意志疏通は どの

様に行われたので あろうか?

思うに 慧深 が漢語を話せたのか、若(も)しくは漢文の筆談を行ったと言う事か

なお、慧深 の表音は エシン と訓(よ)むべきか ケイシン が正しいのか、良く分からない

この点に ついては、少し下の表音の箇所で述べる

扶桑在大漢國東二萬餘里 地在中國之東

距離が二万余里と言うと大層な遠方の地と なるが、何か誤解が あったのかも知れない

或(ある)いは この里数は扶桑国独自の里単位で、所謂 周朝の短里か若しくは それよりも更に短い里単位を採用していたと言う可能性も ある

取り敢えず ここでは この不思議な短距離の里単位を

扶桑里 若しくは

扶桑短里 と命名して おく事と する

更に一つ、これは単なる試案では あるが、扶桑国への里程の始点は、実は大漢国では無いのでは無いか、とも思う

抑々(そもそも)論で あるが、大漢国および その前の文身国に関する知識を齎(もたら)したのは、一体誰なので あろうか

梁書 倭伝 ならば倭王武が貢献した際の記録が梁朝史局に残っていたで あろうから それを採用すれば良いとして、倭国以降の東夷諸国伝の情報源が、良く分からないので ある

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國 東夷 西北諸戎 東夷 文身國傳

文身國 在倭國東北七千餘里

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國 東夷 西北諸戎 東夷 大漢傳

大漢國 在文身國東五千餘里

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國 東夷 西北諸戎 東夷 扶桑國傳

扶桑國者 齊永元元年 其國有沙門慧深來至荊州

說云

扶桑在大漢國東二萬餘里 地在中國之東

倭国と違って、文身国と大漢国が梁朝に貢献したと言う事実は確認出来ない

ならば、情報源として考えられるのは以下の何(いず)れか で あろうと思われる

a) 倭国使

b) 扶桑国 仏僧 慧深

c) (梁国?)道人

d) (梁国?)晋安人

道人 と言うのは、上記既述の序文に現れる人物の事で ある

晋安人とは この後で触れるが、晋安と言う地名の某(なにがし)と言う事で、漁師か交易商 等で あるかと思われるが、名前不詳の 名無しの権兵衛さん の事で ある

若し記事情報源が 慧深 で ある ならば、

倭国 → 文身国 → 大漢国 → 扶桑国

との経路行程が直線で結ばれる事に なるが、史書には 慧深 からの伝聞記事は扶桑国伝のみ としか読み取れない

また倭国の遣使から得たので あれば、倭王武の上表文その他に文身国および大漢国が現われないと言うのは、やはり不審に思う

晋安人 某 の可能性も あるが、この者は文面から見て梁国から百済や倭国に渡ろうとして難破し女国に漂流した様に記されているので、文身国と大漢国の事は知らなかったのかも知れない

そうなると残りは梁国出身と覚しき道人で あるが、この者からの伝聞文章が全く残って いないため、何とも言えない

可能性としては、梁国道人と 扶桑国 仏僧 慧深 双方からの聞き取り知識を梁朝史官が強引に まとめて作文して しまい、関係の無い文章を力付くで繋げられて しまっている のかも知れない

若し そうで ある ならば、扶桑国 に関する行程記事の起点は、実は大漢国では無く別国と言う事も、あるのかも知れない

例えば、

1) 扶桑国伝の起点は倭国

この場合、

倭国 → 扶桑国

の直行距離が二万余里と なる

そして 扶桑国伝 の原文は

i) 現写本

扶桑在大漢國東二萬餘里

ii) 想定される原典

扶桑在倭國東二萬餘里

の誤では無いかと疑われる事に なる

2) 扶桑国伝の起点は梁国もしくは中国北朝

この場合、

梁 若しくは北朝 → 扶桑国

の直行距離が二万余里と なる

そして 扶桑国伝 の原文は

iii) 想定される原典

扶桑在漢土東二萬餘里

の誤では無いかと言う事に なる

因(ちな)みに、中国王朝の版図を漢土と称した記述は他に用例が ある

ただ、方向としては中国の東と言う事なので、地理面では日本列島の何処(いずこ)か で あった としか考えられない

其土多扶桑木 故以爲名

扶桑葉似桐 而初生如笋 國人食之

實如棃而赤 績其皮爲布以爲衣 亦以爲綿

作板屋 無城郭

有文字 以扶桑皮爲紙

無兵甲 不攻戰

扶桑の葉は桐に似て、筍(竹の子)の様に芽が出て、食べられる物らしい

実は梨に似て赤く、樹皮を紡績すると衣服の布と なるが、綿にも紡績出来ると言う

これが どう言う植物なのかは分からないが、これは複数の植物を扶桑と言う一種の植物の特徴で あると誤認しているので あろう

梨の様な赤い実と あるが、これは中国から伝わった林檎(リンゴ)(=古種の和林檎で今のリンゴでは無い)で あろうか

綿と あるので これは絹か木綿を指し、桑の事で あろう

或いは麻綿の事で麻かも知れない

ついでに書くが、桐の繁茂地は東北地方で あり、リンゴも温暖地では成育しない

筍は何処でも育つが、現在の養蚕業は事実上 群馬県のみ存続している状態で ある

扶桑国は扶桑と言う植物が国名の由来で あると記すが、これは絹織物生産に必須と なる桑の木の事で あろうと考えるのが妥当かと思う

私は扶桑国とは関東地方北部から東北地方に かけての地域を指すものと考えているが、こう考えた理由の一つが この桑の木なので ある

そして私は群馬県の養蚕農家で、桑の葉を食べる蚕を飼育する様子を実際に見ているので、実体験と理論が直ぐに噛み合って群馬県の毛野国が扶桑国で あろうと直感した、と言う経緯が ある

文字が あるとの事で あるが、これは漢字と言う事で あろう

少なくとも扶桑国の識字階級には、漢字の使用が普及していたと言う事に なる

其國法 有南北獄 若犯輕者入南獄 重罪者入北獄 有赦則赦南獄 不赦北獄 在北獄者 男女相配 生男八歲爲奴 生女九歲爲婢 犯罪之身 至死不出

貴人有罪 國乃大會 坐罪人於坑 對之宴飮 分訣若死別焉 以灰繞之 其一重則一身屏退 二重則及子孫 三重則及七世

名國王爲乙祁 貴人第一者爲大對盧 第二者爲小對盧 第三者爲納咄沙

扶桑国の国王を名付(なづ)けて 乙祁 と為(な)す、と あるが、恐らく 乙祁 は王名や人名では無いと思う

例えば他書に以下の用例が存在する

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

其行來渡海詣中國 恆使一人

不梳頭 不去蟣蝨 衣服垢汚 不食肉 不近婦人 如喪人 名之爲持衰

若行者吉善 共顧其生口,財物 若有疾病 遭暴害 便欲殺之謂其持衰不謹

之(これ)を名付けて持衰と為す、と あるが、倭国の航海で行われる風習を持衰と呼称している、と言う事で ある

同様に、漢語では国王を意味する語を 扶桑国 の言葉では 乙祁 と呼称している、と言う意かと思われる

【後漢書】 卷八十五(一百十五) 列傳卷七十五 東夷傳

撰者 : 南朝劉氏宋朝 范曄

乃北走彭城武原縣東山下 百姓隨之者以萬數 因名其山為徐山

因(よ)りて其(そ)の山の名を徐山と為す、と あるが、徐山と言う固有名称を山に名付けたと言っているので あり、徐山と言う山名が始めから存在していた訳(わけ)では無い

【隋書】 卷八十一 列傳第四十六 東夷傳 俀國傳

撰者 : 唐朝 魏徴 等

名太子爲利歌彌多弗利

漢語で言う所の太子の名称を俀国の言葉では利歌彌多弗利(和歌彌多弗利?) と呼称しているので あって、太子の人名が 利歌彌多弗利 なのでは あるまい

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國 東夷 西北諸戎 東夷 倭傳

有獸如牛 名山鼠

牛の如き獣有り名は山鼠、と あるが、これも山鼠と言う名称(一般名称なのか固有名称なのか分からないが)で呼称している事を述べたもので あろう

何故ここで延々と こう言った事を書いているかと言えば、

乙祁 を オケ と訓じて人名と見做す論者が いるから で ある

この点に ついては、改めて後ろで触れる事と する

若し 乙祁 が王名で あれば、以下の様な記載を行うのでは無いかと思う

其國王名曰乙祁

王名を記録する際には、他書では以下の記載が ある

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

乃共立一女子爲王 名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆 年已長大 無夫壻 有男弟 佐治國

共立された倭国王の名は卑弥呼と言う、と ある

【隋書】 卷八十一 列傳第四十六 東夷傳 流求國

其王姓歡斯氏 名渴剌兜 不知其由來有國代數也

琉球国王は氏姓が 歓斯 で名は 渇剌兜 で あると書かれている

と言う訳で、乙祁 は 扶桑国 で言う所の一般名称で あり、人名や王名では無いと言う事に なる

國王行有鼓角導從 其衣色隨年改易 甲乙年靑 丙丁年赤 戊已(己の誤か)年黃 庚辛年白 壬癸年黑

有牛角甚長 以角載物 至勝二十斛

車有馬車,牛車,鹿車

國人養鹿 如中國畜牛 以乳爲酪 有桑棃 經年不壞 多蒲桃

其地無鐵有銅 不貴金銀 市無租估 其㛰姻 婿往女家門外作屋 晨夕灑掃 經年而女不悅 卽驅之 相悅乃成㛰 㛰禮大抵與中國同

この記述は非常に重要で あろう

扶桑国では鉄が無いか若しくは流通量が少なく、しかし銅は あると言う

金,銀も存在するが何故か貴重とは されないと言う

これは私見では あるが、古代の日本では青銅器の原材料で ある銅鉱は中国から輸入するのが一般的で あったかと思うが、国内に ある一部の銅鉱山からは既に銅鉱を採鉱していたのでは無いかと思う

候補として挙げられるのは、以下の銅鉱山で ある

長登銅山 - Wikipedia

蔵目喜銅山遺跡群/蔵目喜銅山跡:遺跡ウォーカー

和銅遺跡 - Wikipedia

足尾銅山 - Wikipedia

尾去沢鉱山 - Wikipedia

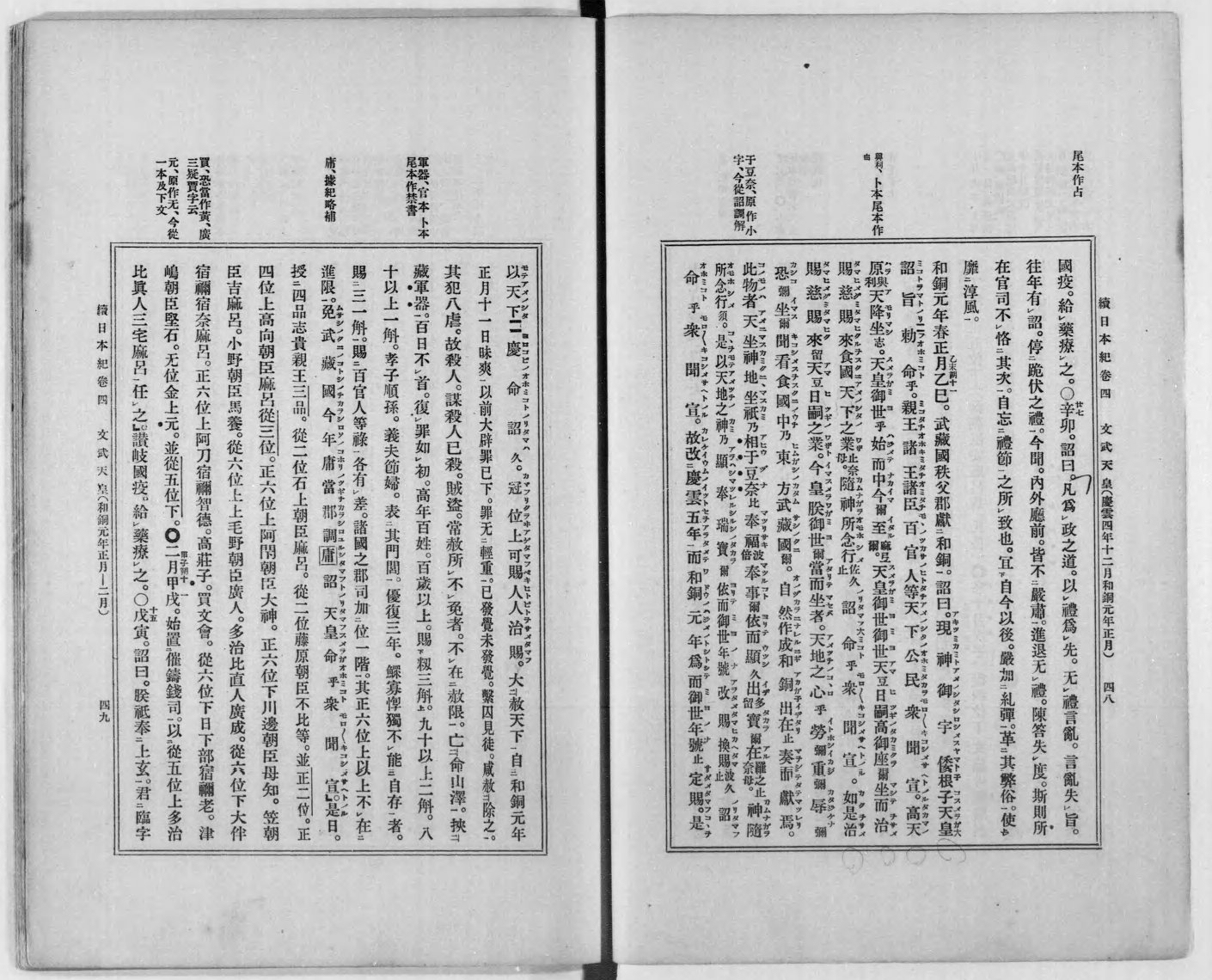

日本で最古の銅鉱採鉱に関する記録群は、続日本紀 元明紀 に ある

【續日本紀】卷第四 起慶雲四年七月盡和銅二年十二月

撰者 : 菅野 真道(菅野 朝臣 眞道) 等

日本根子天津御代豐國成姬天皇 元明天皇 第四十三

和銅元年(西暦708年) 春正月乙巳乙末[註1]朔十一 武藏國秩父郡獻和銅

詔曰

現神御宇倭根子天皇詔旨勅命乎

親王諸王諸臣百官人等天下公民衆聞宣

高天原與利天降坐志天皇御世乎始而中今爾至麻氐爾天皇御世御世天豆日嗣高御座爾坐而治賜慈賜來食國天下之業止奈母隨神所念行佐久止詔命乎衆聞宣

如是治賜慈賜來留天豆日嗣之業

今皇朕御世爾當而坐者

天地之心乎勞彌重彌辱彌恐彌坐爾聞看食國中乃東方武藏國爾自然作成和銅出在止奏而獻焉

此物者天坐神地坐祗乃相于豆奈比奉福波倍奉事爾依而顯久出多留寳爾在羅之止奈母神随所念行須

是以天地之神乃顯奉瑞寳爾依而御世年號改賜換賜波久止

詔命乎衆聞宣

故改慶雲五年而和銅元年爲而御世年號止定賜

註1:

乙末 は 乙未 の誤写か

文献と言うものは、単に活字と なっているものを読むだけでは理解するに足りない事も ある

可能で あれば、原典や写本を実見して おいた方が良いと私は考えている

以下は続日本紀の和銅に関する写本の記述箇所で ある

この影本画像の公開元は国立国会図書館で、元は複数の部分画像として収蔵されている .png 画像群を勝手に一つに まとめて .jpg に貼り合わせた もので あるが、まぁ料金徴収も発生していないし問題無いで あろう

国立国会図書館デジタルコレクション - 六国史 : 国史大系. 続日本紀

こう言った面倒では あるが基本と なる作業を怠(おこたる)ると、例えば以下の様な人間に堕(だ)してしまうので、よくよく気を付けねば ならないので ある

独り善がり主張の 井沢元彦【逆説の日本史】を批判する

なお、和同開珎の銅成分を分析した所、和同開珎の銅材料は和銅鉱山で採掘されたものでは無く、上記の山口県 長登銅山産の銅鉱を用いている らしい

これに ついては和同

開珎の名称(つまり

わどうかいほう か

わどうかいちん か)

共々以下に記述予定と する

和同開珎は和同開珍では無い

埼玉の和銅遺跡や栃木の足尾銅山は、地理面に おいて日本最古の黄金産出地で ある事が確認されている奥州(陸奥国)に近い

奥州は砂金が採鉱されるので、黄金の流通量は他地域よりも多かったと思われ、そのために黄金の価値は日本の他地域よりも相対的に低かったのかも知れない

こう考えると、扶桑国 の所在候補地は

埼玉県から栃木県、そして

東北地方の南部を挙げる事が出来るで あろう

埼玉県と言えば

埼玉古墳群の ある地域で あり、その古墳の一つ稲荷山古墳から出土した鉄剣には

獲加多支鹵大王 と記銘されていた

さて、これは偶然か?

親喪 七日不食 祖父母喪 五日不食 兄弟伯叔姑姊妹 三日不食 設靈爲神像 朝夕拜尊 不制縗絰

嗣王立 三年不視國事 其俗舊無佛法

ここまでが斉朝 永元元年(499年) に仏僧 慧深 から入手した 扶桑国 に関する情報と なる

宋大明二年(458年) 罽賓國嘗有比丘五人游行至其國 流通佛法,經,像 敎令出家 風俗遂改

これも斉 永元元年に聞き取った内容に含まれるが、宋朝 大明二年以降に起きた事蹟を述べている

それに しても、罽賓国とは何処で あろうか

罽賓 - Wikipedia

これが事実で あると すれば、随分と遠くから来たもので ある

そう言えば彼(か)の有名な

達磨(達摩)禅師も、伝説では梁代と言われ実際には宋朝期では あるが、

インドから来て北魏に入ったと言う

となれば、上記の比丘五人も

禅宗に属する仏僧で あった可能性は、充分に高いものと考える

或いは、罽賓国から比丘五人が本来は宋国に向かう筈が途中で台風等に より日本に流されて しまい、扶桑国 に漂流したと言う事が あったのかも知れない

達磨 - Wikipedia

慧深又云

扶桑東千餘里有女國 容貌端正 色甚潔白 身體有毛髮長委地

至二,三月 競入水則任娠 六,七月產子 女人胸前無乳 項後生毛 根白 毛中有汁 以乳子 一百日能行 三,四年則成人矣

見人驚避 偏畏丈夫 食鹹草如禽獸 鹹草葉似邪蒿 而氣香味鹹

扶桑国から更に陸路か海路かで東千余里の地に女国が あると言う

ここに登場する女人とは、思うに

アザラシか

ラッコの事で あろうと思う

アザラシの生息地は北海道から東北、ラッコはアイヌ語で生息地は北海道と言う

陸奥国の特産動物で あった

独犴は実はラッコの事で ある らしい

となると女国の場所は東北地方の太平洋沿岸部 若しくは北海道と言う事に なる

類似の記録としては、梁書 倭伝 に以下の ものが ある

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國 東夷 西北諸戎 東夷 倭傳

其南有侏儒國 人長三,四尺 又南黑齒國,裸國 去倭四千餘里 船行可一年至

又西南萬里有海人 身黑眼白 裸而醜 其肉美 行者或射而食之

それに しても、こうも動物生態系と過去の文献に一致が見られると言うのは、非常に爽快では ある

天監六年(507年) 有晉安人渡海 爲風所飄至一島 登岸 有人居止 女則如中國 而言語不可曉 男則人身而狗頭 其聲如吠

其食有小豆 其衣如布 築土爲牆 其形圓 其戸如竇云

これは 扶桑国 の事か、それとも 女国 の事で あろうか

女の見た目は漢族と特に差違は無かったが言語が通ぜず、

男は犬の頭で声は吠えている様で あったと言う

いやいや、その様な事は あるまい

実は古代のローマ帝国にも、

ライオンの頭の皮革を被ると言う おバカな皇帝が いたが、何かの儀式か風習で、犬の頭の皮革を頭に被るか乗せて いたので あろう

ライオンの頭を被る コンモドゥス(Commodus)帝

被り物を して声を発(はっ)すれば くぐもった籠(こ)もる声が響く事に なるので、これを 其聲如吠 と書き記したので あろう

関連が ありそうなもの としては、四国を中心として西日本に伝わる

狗神伝承が挙げられる

今でも 犬神 や 犬上 と言う苗字が あるが、これは狗神信仰の祭祀を行っていた家系で あった可能性が ある

宗教儀礼と言うよりは現在の 獅子舞 の様な形態に近いもので あったのかも知れない

分かって しまえば どうと言う事は無い、単純に それだけの事で ある

間違っても 扶桑国 や 女国 の

男が犬頭の半獣半人で ある等(など) と言う事では よも

あるまい

さて ここで再度 東夷伝 序文を見るに、

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷 海南諸國,東夷,西北諸戎 東夷

普通中 有道人稱自彼而至 其言元本尤悉 故幷錄焉

道人と言うものが どう言った存在なのかは分からないが、私見では道教の道士では無いかと思う

この道人の名が記録されていないのは甚(はなは)だ残念では あるが、扶桑国では仏教が盛んで あったと思われるので、道教を奉じると言う事で あれば恐らくは扶桑国人では無く漢族で あったと言う事で あろう

普通年間に この同人が扶桑国から梁朝に帰国した際に、上記の仏僧 慧深 の言説と内容を照らし合わせ、正しいものとして裏付けが取れたので、史書に記録として残されたと言う読解で良いと思う

3. 考察

.1 表音

先(ま)ずは 梁書 扶桑国伝 に おいて表音語彙と思われる名称に当てられている各漢字の正確な表音を把握していないと話に ならないので、以下に掲(かか)げる

毎度の事で あるが、各字の発音は 学研新漢和大字典 を出典と し、更に私が個人的に判断した表音を添えている

梁書 扶桑国伝 に記載されている名称各字の表音は以下の通りで ある

梁書 扶桑国伝 の表音

| 字 |

字音候補 |

上古音 |

中古音 |

中世音 |

現代音 |

拼音(ピンイン) |

呉音 |

漢音 |

万葉仮名 |

| 扶 |

- |

bɪuag(ビウァ) - [bɪuo(ビウォ)] |

[bɪuo(ビウォ)] - bɪu(ビウ) |

fu(フ) |

fu(フ) |

|

ブ |

フ |

ブ(万葉集) |

| 桑 |

- |

ṇaṇ(ナン) |

saṇ(サン) |

saṇ(サン) |

saṇ(サン) |

|

ソウ(サウ) |

ソウ(サウ) |

該当する表音無し |

| 慧 |

- |

ɦuēd(ウェッ) |

ɦuei(ウェイ) |

huəi(フェィ) |

huəi(フェィ) |

|

エ(ヱ) |

ケイ(クヱイ) |

ヱ(日本書紀:歌謡) |

| 深 |

- |

thiəm(シム) |

ʃɪəm(シム) |

ʃɪəm(シム) |

ṣən(シム) |

|

シン(シム) |

シン(シム) |

該当する表音無し |

| 大 |

音一 |

dad(ダッ) |

dai(ダイ) |

tai(タイ) |

tai(タイ) |

dài(ダィ) |

ダイ |

タイ |

該当する表音無し |

| 大 |

音二 |

dar(ダァ) |

da(ダ) |

ta(タ) |

ta(タ) |

dà(ダァ) |

ダ |

タ |

ダ(万葉集),ほ(日本書紀,古事記:歌謡) |

| 大 |

音三 |

-(不明) |

-(不明) |

-(不明) |

-(不明) |

tài(タィ) |

タイ |

タイ |

該当する表音無し |

| 漢(漢) |

- |

han(ハン) |

han(ハン) |

han(ハン) |

han(ハン) |

|

カン |

カン |

該当する表音無し |

| 乙 |

- |

・ɪĕt(ィェッ) |

・ɪĕt(ィェッ) |

iəi(イェイ) |

i(イ) |

|

オツ,オチ |

イツ |

オ(日本書紀:歌謡) |

| 祁 |

- |

gier?(ギェ) |

-(不明) |

-(不明) |

-(不明) |

|

ギ |

キ |

キ甲類(日本書紀:歌謡),ケ甲類(万葉集,日本書紀:歌謡,古事記:歌謡) |

| 對 |

- |

tuəd(トゥァドュ) |

tuəi(トゥァィ) |

tuəi(トゥァィ) |

tuəi(トゥァィ) |

duì(ドュイ) |

タイ |

タイ |

該当する表音無し |

| 盧 |

- |

hlag(ラ) - [hlo(ロ)] |

[hlo(ロ)] - lo(ロ) |

lu(ル) |

lu(ル) |

lú(ルゥウ) |

ル |

ロ |

ル(日本書紀:歌謡),ロ甲類(日本書紀:歌謡,古事記:歌謡) |

| 爲 |

- |

ɦɪuar(ウィゥァ) |

ɦɪuĕ(ウィゥェ) |

uəi(ウェイ) |

uəi(ウェイ) |

|

イ(ヰ) |

イ(ヰ) |

ヰ(日本書紀;歌謡,万葉集),し(万葉集?),す(万葉集?),せ(万葉集?) |

| 納 |

- |

nəp(ヌプ) |

nəp,ndəp(ヌプ,ンデュプ) |

na(ナ) |

na(ナ) |

|

ノウ(ナフ,ノフ) |

ドウ(ダフ) |

該当する表音無し |

| 咄 |

- |

tuət(トュゥッ) |

tuət(トュゥッ) |

tuo(トュォ) |

tuə(トュゥ) |

|

トチ |

トツ |

該当する表音無し |

| 沙 |

- |

săr(サァ) |

ṣă(シァ) |

ṣa(シャ) |

ṣa(シャ) |

|

シャ |

サ |

サ(日本書紀:歌謡,万葉集) |

| 女 |

- |

nɪag(ニァ) |

ṇɪo,ṇḍɪo(ニォ,ンディォ) |

niu(ニゥ) |

nü(ニュ) |

|

ニョ |

ジョ(ヂヨ) |

メ甲類(万葉集) |

祁字 の中古音は分からないが、祁字 の起源字で ある 示字 の表音は キ で あるため、母音は第二音で ある i が添えられる可能性が高いものと考えられる

祁字 の現代漢語(北京語)は qí(発音:チー) の発音で ある事も、この事を裏付けているものと思われる

これは私見では あるが、祁字 の表音は以下の様に変遷した ものと思われる

ギェ(上古音) → キェ(中古音) → キー(中世音) → チー(現代北京語)

ここで何故 キ音 から チ音 に変化したか で あるが、以下で触れている通り北京語では古くは存在していた キ音 が消失して しまったため、代わって qi が当てられる様に なったものと思われる

邪馬台国はヤマトか、そして好古都国はハカタか

なお、可能性は低いとは思うが、祁字 は以下の様に誤写を行っている箇所が確認される

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國 東夷 西北諸戎 東夷 倭傳

又南水行十日 陸行一月日(衍字か) 至祁(邪の誤か)馬臺國 卽倭王所居

これを見るに、

乙祁 は誤写で実は 乙邪 が正しいと言う事も、あるかも知れない

.2 扶桑国王 乙祁 は 仁賢天皇や顕宗天皇なのか

上記で少し触れたが、世の中には 乙祁 を何故か オケ と訓みたがる不可解な人が いて、乙祁 は大和朝廷の天皇で ある等と奇怪千万な事を宣(のたま)うもので、困ったもので ある

具体的には、以下の人物の事で あると言う

仁賢天皇

億計天皇(おけのすめらみこと)[日本書紀] ; 意祁命(おけのみこと)[古事記]

顕宗天皇

弘計天皇(をけのすめらみこと)[日本書紀] ; 袁祁之石巣別命(をけのいわすわけのみこと)[古事記]

この二人の天皇は兄弟順と即位順が一致していないので ややこしい事この上無いが、顕宗(けんぞう)天皇の方が弟なのに先に即位している

これは歴史の佳話として実際に あった事なのか、例えば 伯夷,叔斉 の故事から作られた説話なのかは分からないが、兄が弟に継嗣を勧めては王統が混乱し兼ねず、場合に よっては後継者争奪戦と言った血みどろの内乱を招く可能性も ある

こう考えると、仁賢天皇は人物としては優れていたのかも知れないが、国家王朝の観点から見れば、器量に おいて些(いささ)か疑問が残る所では ある

或いは、この二人は同母兄弟と されているが、実は仁賢天皇は妾腹の庶兄で、顕宗天皇の方が正室の子の嫡子で あったのかも知れない

もう一つの可能性としては、仁賢天皇は顔 若しくは身体上に瑕疵か障碍を抱えていて、世継としては相応(ふさわ)しくないと考えたと言う事も考えられる

ついでに書くと、仁賢天皇は諱(いみな,ただのみな) が 大脚(おほし) 若しくは 大為(おほす) と書き残されている稀少な天皇で ある

どうして諱が書き残っていたのかは分からないが、通常は近親者しか知り得ない名前で ある筈なので、何かしら尋常では無い事情が あったのかも知れない

さて この二人の天皇で あるが、仁賢天皇は 意祁命(おけのみこと) で顕宗天皇は 袁祁之石巣別命(をけのいわすわけのみこと) なので、オケ と ヲケ で表音が異なっている

乙祁 の訓みとして

当て嵌まりそうな人物を取り敢えず見繕って来たら この二人が該当したと言うなの事で あろうが、何と なれば如何(いか)にも安直と言うか、考え無しと言う観が ある

現代日本語では オ と ヲ は有為な区別は無くなって しまっているが、万葉仮名に おいては完全に

別音として厳密に識別されている

しかも 袁祁之石巣別命 の場合は

名の一部を勝手に切り取って しまって それで 乙祁 と同人物で ある等と主張しているので あるから、まことに以(もっ)て性質(たち)が悪い

これは、稲荷山古墳から出土した鉄剣の銘字 [獲加多支鹵] を "ワカタケル" と訓み、大和朝廷の雄略天皇(大泊瀬幼武天皇:おほはつせのわかたけのすめらみこと) で あると言って のけた

大和朝廷至上主義教 の妄動に通ずるものが あると言える

大泊瀬

幼武天皇の字面から

幼武 のみを切り出し、それが

"ワカタケル" と一致する、等と世迷い事を ほざいて いたりする訳で ある

それなら 大泊瀬 は何処(どこ)に行ったのか、と言いたくなるのは、自然の感情で あろう

要するに、何でも かんでも大和朝廷に結び付けて強引な解釈を行う事を信条とし、そのためには名前の一部分を削り取ったり捨て去ったりして都合が悪い箇所からは目を背けると言う狂信者なので ある

稲荷山鉄剣と大和朝廷至上主義教については、以下を参照

獲加多支鹵の訓は "ワカタケル" で正しいか -銘文を中古音で訓む-

乙祁 の表音に ついては上の表に掲げている通りで、乙字 は判明しているが 祁字 は良く分からない

乙字の表音は中古音が ・ɪĕt(ィェッ) で あり、万葉仮名では オ として使用されている

・ɪĕ は難しい発音かと思うので、古代の日本人が聞き取った際には オツ と捉えるかも知れない

ただし、漢語として発音すれば恐らくは漢音の イツ が正しいかと思う

次は 祁字 の表音で あるが、上古音から推測するに中古音は kier(キェ) では無いかと思われる

この発音も又微妙で、万葉仮名では キ甲類 と ケ甲類 の双方で使用されている、

万葉集や日本書紀の歌謡、そして古事記の歌謡では ケ甲類 として使用されて おり、何故 ケ甲類 として訓(よ)ませて いるのかは不明と する他(ほか)無い

憶測するに、kier(キェ) と言う表音は古代日本語には存在して いなかったものと思われるので、乙字 同様に古代日本人が聞き取った際に ケ と定義して しまったのかも知れない

いや、本来の日本語の ケ音 は kwe クェ から ケ に変遷したのかも知れず、キェ を ケ と するのは少々無理が ある様にも思うが、この辺(あた)りは良く分からない

日本書紀の歌謡では キ甲類 として使用されている箇所も ある事から、奈良朝の日本人にも何と無く表音の揺れが あると言う事が窺(うかが)われる様に見受けられるが、キェ を キ と見做(みな)した者と ケ と認識した者が いると見えて、宜(うべ)なるかな と思う

万葉仮名には稀に奇妙と言うか微妙な表音で使用される事も あるため、ケ甲類 として無理矢理 祁字 を当て嵌めて しまった だけ と言う可能性は多分に ある

特に歌謡で使用される万葉仮名には、何故この表音として当てられているのかが疑問に思える ものも少なく無い

歌謡で使用される万葉仮名が少し変なのは何故か、であるが、これは私の私見で あるが、歌謡を残した者の識字率が低かったのが原因で あろうと思う

史官で あれば漢語の発音を充分に把握して日本書紀や古事記を編纂したために かなり正確な万葉仮名を使用する事が出来たで あろうが、たとえば防人として徴兵された農民等は漢字を余り認識し切れて おらず、そのため歌謡に不正確な表音の漢字を当てて しまったため、万葉集全体の万葉仮名の精度が低いのでは無いかと考える

少し逸れたが、祁字 は中古音の影響を受けているものと思われる漢音の キ が当時の表音と して確度が高いものと思う

キ音と ケ音の いずれを採用するべきかを判定するは悩ましいが、万葉仮名としては ケ音を採用し、漢語としては キ音を採用しておく方が良い気が しなくも無い

と言う訳で整理すると、乙祁 の表音は以下の様に なるかと思う

万葉仮名 : オケ

漢語 : ィェッキェ, ィェトュキェ

まず 袁祁之石巣別命 で ある

顕宗天皇は この時点で

候補から外れる事に なる

さて、今更では あるが、ここで非常に基本的な事項を押えて おきたいと思う

それは、乙祁 の表音は いずれの手法を採用すべきか、と言う事で ある

言い換えるならば これは、誰が 乙祁 と声に出して伝え、誰が これを聞き取ったのか、と言う事でも ある

まぁ これは、考えるまでも無い

何度も引用を繰り返してしまうが、

【梁書】 卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 海南諸國 東夷 西北諸戎 東夷 扶桑國傳

扶桑國者 齊永元元年(499年) 其國有沙門慧深來至荊州

說云

扶桑国仏僧 慧深 が

荊州で自国の事を話し、それを

斉朝の官吏か史官か誰かは知らないが、とにかく

誰かが聞き取ったと書かれている訳で、表音は漢語の中古音に則(のっと)っている事、明白で ある

これは、乙祁 を万葉仮名で訓むと言う手法は誤りで あると言う事を指し示している

つまり、

乙祁 は仁賢天皇では無いので ある

.3 扶桑国語 乙祁 に相応する倭語の語彙は何か

扶桑国の王を指す 乙祁 が大和朝廷とは縁(えん)も所縁(ゆかり)も無い事は これで判明したが、それは それで別の疑問が残って しまう事に なる

然(しか)らば畢竟、乙祁 とは どう言った語なので あろうか、と言う事で ある

ただ、扶桑国は古代の東日本に属すると思われるので、人種面では縄紋人若しくはアイヌ人の影響が残っていたのでは無いかと思う

言語面に おいても縄紋倭語と言うべき言葉が使われたのでは無いかと考えられるので、残念ながら上代倭語との互換性が殆(ほとん)ど無いと言う事も充分考えれる

要するに、乙祁 が日本語で何と言う語彙で あったのか、今と なっては もう良く分からないので ある

ただ、そうは言っても分からないままでは面白く無いので、敢えて倭語での語を考えて見ると、以下の候補を思い付いた

斎(いつき), 樹(いつき)

斎ならば神祇宗教色が纏(まと)わる事に なるが、王権が神事に深く関わっていた古代の王朝で あれば

斎 = 国王 と言う等号は決して悪くは無い案で あると、我ながら思う次第で ある

.4 扶桑国伝 に見られる他の語彙

乙祁 以外にも、一応想定される表音と相応する倭語の案を記して おく

扶桑の表音は以下の通り

bɪu saṇ

ビウ サン

と なるので、倭語では

ブサン 若しくは ブソウ

と なるかと思うが、該当しそうな語を思い付かない

或いは武蔵国と上総国,下総国の総州で武総(ぶそう) か

慧深の表音は以下の通り

ɦuei ʃɪəm

ウェイ シム

と なるので、倭語では

ヱシン

と なる

上の方で 慧深 は呉音で訓むべきか漢音で訓むべきか、と書いたが、中古音に則って正確に表音するので あれば、呉音の エシン が正しい事に なる

大漢の表音は以下の通り

da han

ダ ハン

と なるかと思うが、倭語では該当しそうな語を思い付かない

大漢国は表音国名では無く表意国名で ある可能性も ある

対盧の表音は以下の通り

tuəi lo

トゥァィ ロ

と なるので、倭語では

タイロ

と なるかと思うが、該当しそうな語を思い付かない

この語の後に小対盧と続くが、これは表意名称では無く実は 小字 を含めた表音名称で ある可能性も ある

納咄沙の表音は以下の通り

nəp tuət ṣă, ndəp tuət ṣă

ヌプ トュゥッ シァ, ンデュプ トュゥッ シァ

と なるので、倭語では

ノウトッサ

と なるかと思うが、該当しそうな語を思い付かない

女(国)の表音は以下の通り

ṇɪo, ṇḍɪo

ニォ, ンディォ

と なるので、倭語では

ニョ

と なるかと思うが、これは表音国名では無く表意国名で あろう

尤(もっと)も、女(にょ)国と言う地名が東北や北海道に存在していた可能性は ある

.5 扶桑国伝 および 倭国伝 と日本側考古学史料の対照

晋書,宋書,斉書,梁書と日本側の考古学上の出土品に見られる史料を対照するため、以下の表を用意して見た

以下の通りと なる

扶桑国伝 および 各書倭国伝 と日本側考古学史料の対照

| 項番 |

西暦 |

漢土王朝暦 |

在位王名 |

内容 |

出典 |

想定年次条件 |

| 1 |

413年? |

東晋朝 安帝の時代 |

倭王贊 |

晉安帝時(396年-403年,404年-418年) 有倭王贊

| 梁書 倭伝 |

396年~418年の どこか |

| 2 |

413年 |

東晋朝 義熙九年 |

倭讃 |

是歲 高句麗,倭國及西南夷銅頭大師 並獻方物

| 晋書 安帝紀 |

- |

| 3 |

421年 |

宋朝 永初二年 |

倭讃 |

詔曰 倭讚萬里修貢 遠誠宜甄 可賜除授 |

宋書 倭国伝 |

- |

| 4 |

425年 |

宋朝 元嘉二年 |

倭讃 |

讚又遣司馬曹達 奉表獻方物 |

宋書 倭国伝 |

- |

| 5 |

430年 |

宋朝 元嘉七年 |

倭讃 |

(春正月) 是月 倭國王遣使獻方物 |

宋書 文帝紀 |

- |

| 6 |

438年 |

宋朝 元嘉十五年 |

倭国王珍 |

(夏四月) 己巳 以倭國王珍爲安東將軍 |

宋書 文帝紀 |

- |

| 7 |

438年 |

宋朝 元嘉十五年 |

倭国王珍 |

讚死弟珍立 遣使貢獻

自稱使持節 都督倭,百濟,新羅,任那,秦韓,慕韓六國諸軍事 安東大將軍 倭國王 表求除正

詔除安東將軍,倭國王

珍又求除正倭隋等十三人平西,征虜,冠軍,輔國將軍號

詔竝聽

|

宋書 倭国伝 |

- |

| 8 |

438年 |

宋朝 元嘉十五年 |

倭国王珍 |

是歲 武都王,河南國,高麗國,倭國,扶南國,林邑國竝遣使獻方物 |

宋書 文帝紀 |

- |

| 9 |

443年 |

宋朝 元嘉二十年 |

倭国王済 |

倭國王濟遣使奉獻 復以爲安東將軍,倭國王 |

宋書 倭国伝 |

- |

| 10 |

443年 |

宋朝 元嘉二十年 |

倭国王済 |

是歲 河西國,高麗國,百濟國,倭國竝遣使獻方物 |

宋書 文帝紀 |

- |

| 11 |

451年 |

宋朝 元嘉二十八年 |

倭王倭済 |

秋七月甲辰 安東將軍倭王倭濟 進號安東大將軍 |

宋書 文帝紀 |

- |

| 12 |

451年 |

元嘉二十八年 |

倭王倭済 |

加使持節 都督倭,新羅,任那,加羅,秦韓,慕韓六國諸軍事 安東將軍如故 并除所上二十三人軍郡 |

宋書 倭国伝 |

- |

| 13 |

458年 |

宋朝 大明二年 |

(扶桑国)名国王為乙祁か? |

罽賓國嘗有比丘五人游行至其國 流通佛法,經,像 敎令出家 風俗遂改

| 梁書 扶桑国伝 |

- |

| 14 |

460年 |

宋朝 大明四年 |

倭国王済 |

(十二月)(丁未) 倭國遣使獻方物 |

宋書 孝武帝紀 |

- |

| 15 |

462年 |

宋朝 大明六年 |

倭国王興 |

(三月)壬寅 以倭國王世子興爲安東將軍 |

宋書 孝武帝紀 |

- |

| 16 |

462年 |

宋朝 大明六年 |

倭国王興 |

濟死世子興遣使貢獻 |

宋書 倭国伝 |

- |

| 17 |

462年 |

宋朝 大明六年 |

倭国王興 |

詔曰

倭王世子興 奕世載忠 作藩外海 稟化寧境 恭修貢職 新嗣邊業 宜授爵號可安東將軍,倭國王 |

宋書 倭国伝 |

- |

| 18 |

471年? |

宋朝 泰始七年? |

獲加多支鹵大王寺 |

獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時 吾左治天下令作此百練利刀 記吾奉亊根原也 |

稲荷山鉄剣 |

- |

| 19 |

477年 |

宋朝 昇明元年 |

倭国王興 |

冬十一月己酉 倭國遣使獻方物 |

宋書 順帝紀 |

- |

| 20 |

478年 |

宋朝 昇明二年 |

倭国王武 |

興死弟武立

自稱使持節 都督倭,百濟,新羅,任那,加羅,秦韓,慕韓七國諸軍事 安東大將軍 倭國王 |

宋書 倭国伝 |

- |

| 21 |

478年 |

宋朝 昇明二年 |

倭国王武 |

五月戊午 倭國王武遣使獻方物 以武爲安東大將軍 |

宋書 順帝紀 |

- |

| 22 |

478年 |

宋朝 昇明二年 |

倭国王武 |

遣使上表曰

封國偏遠 作藩于外 自昔祖禰躬擐甲冑 跋渉山川 不遑寧處(以下略)

詔除武使持節 都督倭,新羅,任那,加羅,秦韓,慕韓六國諸軍事 安東大將軍 倭王 |

宋書 倭国伝 |

- |

| 23 |

479年 |

斉朝 建元元年 |

倭国王武 |

進新除使持節 都督倭,新羅,任那,加羅,秦韓[,慕韓:脱落か]六國諸軍事 安東大將軍

倭王武號爲鎭東大將軍 |

南斉書 倭国伝 |

- |

| 24 |

479年? |

斉朝 建元中 |

倭国王武 |

齊建元(479年-482年)中 除武持節 [都字 脱落か]督 倭,新羅,任那,伽羅,秦韓,慕韓六國諸軍事 鎭東大將軍

| 梁書 倭伝 |

479年~482年の どこか |

| 25 |

499年 |

斉朝 永元元年 |

(扶桑国)名国王為乙祁 |

扶桑國者 齊永元元年 其國有沙門慧深來至荊州

| 梁書 扶桑国伝 |

- |

| 26 |

502年 |

梁朝 天監元年 |

倭国王武 |

鎭東大將軍倭王武進號征東(大:脱落か)將軍

| 梁書 本紀 |

- |

| 27 |

502年? |

梁朝 武帝の時代 |

倭国王武 |

高祖(502年-549年)卽位 進武號征東(大:脱落か)將軍

| 梁書 倭伝 |

502年~549年の どこか |

| 28 |

507年 |

梁朝 天監六年 |

(扶桑国)名国王為乙祁か? |

有晉安人渡海 爲風所飄至一島 登岸 有人居止 女則如中國 而言語不可曉 男則人身而狗頭 其聲如吠

| 梁書 扶桑国伝 |

- |

| 29 |

?年 |

梁朝 普通中 |

(扶桑国)名国王為乙祁か? |

梁興又有加焉扶桑國 在昔未聞也

普通(520年-527年)中 有道人稱自彼而至 其言元本尤悉 故幷錄焉

| 梁書 本紀 |

520年~527年の どこか |

上記表から導き出される事柄は、以下の通りかと思われる

1) 獲加多支鹵大王 を丁度挟(はさ)んで扶桑国記事が現(あらわ)れる

稲荷山鉄剣銘字の 獲加多支鹵大王 は 471年頃に在世していたかと思われるが、その前後、458年と 499年に扶桑国関する記載が残されている

458年時点の扶桑国王と 499年時点の扶桑国王が同一人物で あるか どうかは不明とする他(ほか)無いが、王の代替(だいが)わりは発生して いない可能性は ある

その場合、獲加多支鹵大王 と 扶桑国 乙祁 は同時代に生きた人物で あると言う事に なる

2) 扶桑国と倭国は完全に別国として扱われている

これは言うまでも無い事では あるが、梁書は 倭伝 と 扶桑国伝 を分別して列伝に収載しているので、同一国と言う事は あり得ない

一般的には梁書 倭伝 の倭国を大和朝廷と見做(みな)される事が多いが、その場合 乙祁 は大和朝廷とは無関係と判ずる事に なる

いずれに せよ、乙祁 は扶桑国の王なので あり、倭国の王者では無い

3) 獲加多支鹵大王 の 471年当時、倭王武 は即位していない

獲加多支鹵大王 と 倭王武 に ついては以下で述べている通りなので ここでは詳しくは触れないが、上記表を見れば 獲加多支鹵大王 の王位在世年と 倭王武 の王位在世年は微妙に食い違いが生じている事が読み取れる

獲加多支鹵は倭王武か

つまり、倭国王済 が死去して 倭国王興 が王位に即位したのは 462年か その前年辺(あた)りで、477年時点では 倭国王興 からの貢献が行われている

倭国王興 が死去して 倭国王武 が即位したのは 478年若しくは その前年かと見做す他無いが、これは 477年に 倭国王興 が宋朝に貢献した後に死去したと言う事を示している

ならば、471年の倭国王は未だ 倭王興 の時代で あったので ある

4) 扶桑国は毛野国と その周辺か

扶桑国の ある方位や銅,金に関する記述から、扶桑国は埼玉県,栃木県,東北地方南部の いずれか若しくは跨(またが)った地域に存在していたものと考えている

そして稲荷山鉄剣が出土した埼玉古墳群は この扶桑国の比定地に一致している訳で、これを偶然と見做すべきでは無いと思う

4. 結論

上記より私は、

獲加多支鹵大王 と扶桑国 乙祁 は同一人物では無いのかと考える

扶桑と武州,総州で国名上の関連が あるか どうかは分からないが、扶桑国とは古代の毛野国と呼ばれた群馬県,栃木県それに毛野国から見て利根川の下流域に当たる埼玉県は かつて扶桑国と呼ばれ、この地にて 乙祁 と呼ばれた王の中の一人が、獲加多支鹵大王 で あったのでは無いかと思う

無論、現時点では この考えを裏付ける根拠に不足が ある事も承知しており、それは今後の関東.東北地方の遺跡調査等に期待したい

5. 関連 URI

参考と なる URI は以下の通り

コンモドゥス - Wikipedia

稲荷山古墳出土鉄剣 - Wikipedia

扶桑 - Wikipedia

公開 : 2015年6月30日