1. 三国志は長里のみでは道理に合わない箇所が ある

魏志倭人伝および三国志は長らく長里で書かれているものと考えられて おり、実際に多くは長里で

解して良いと思うが、

極々一部の箇所は長里で解すると道理に合わない箇所が存在する

様に見受けられる

そのため従来は以下の二説が唱えられていた

a) 三国志および魏志倭人伝は全て長里で書かれている

b) 三国志および魏志倭人伝は全て短里で書かれている

上記 b) は嘗て古田 武彦さんが唱えていた説で あるが、古田説は厳しい批判に晒され、結局成立し得ない事が判明している

しかしながら では a) で綺麗に解決したのか と言えば、これが また微妙な所で、上手く説明が付かない箇所も残る

具体的に列記して見ると以下の通り で あるかと思われる

1) 三国志の里程は基本的に長里で書かれている

2) 三国志の極一部で、短里とでも称するしか無い短い里程の記載が存在する

2-1) 短里が現れるのは魏志の一部と呉志の一部のみ で ある

2-1-1) 魏志に現れる箇所は劉表伝と烏丸鮮卑東夷伝で あると思われる

2-1-1-1) 東夷伝では 東夷伝韓伝と 東夷伝倭人伝が該当する

2-1-1-2) 烏丸鮮卑東夷伝 には 韓伝 および 倭人伝 以外の箇所にも短里が現われている可能性が あるが、距離の始点と終点を確定するのが難しいため何とも言えない

2-2) 蜀志には短里での里程は一切現われない

2-3) 短里が現れる理由は良く分からない

そうなると、短里か長里か と言う相互排他の論説のみ では無く それ以外の論も考えるべき で あろう

つまり、

c) 三国志は短里と長里が混在して書かれている

と言う考え方を登場させざるを得ないと思うので あるが、如何で あろうか?

上記の箇条書きで触れている魏志と呉志に おける短里を用いた記述に ついては、以下で掲げて いる

田次 伸也 説は正しいか (1)

なお、私は倭人伝に現れる里程が全て短里で あると考えている訳では無い

言うなれば、

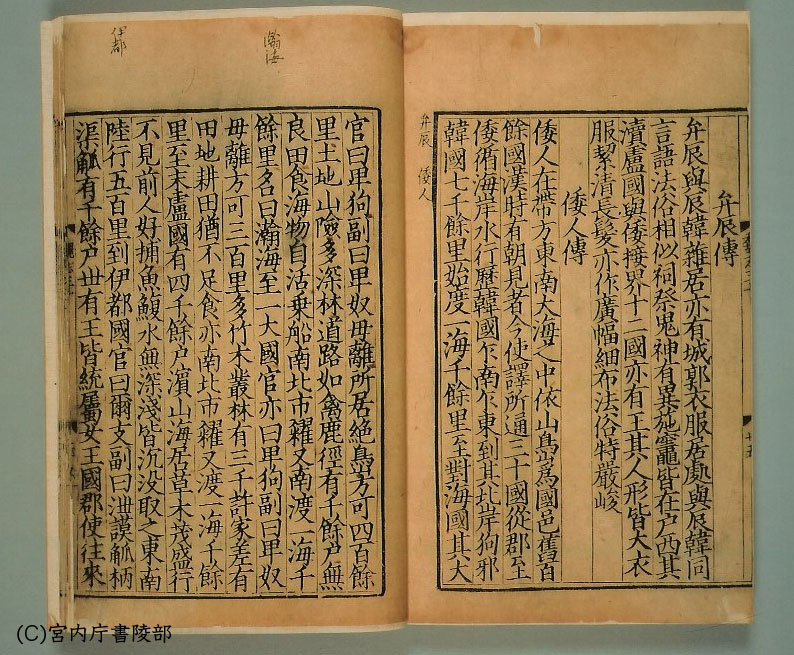

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)

從郡至倭 循海岸水行 歴韓國 乍南乍東 到其北岸狗邪韓國 七千餘里

始度一海千餘里 至對海國 其大官曰卑狗 副曰卑奴母離 所居絶島 方可四百餘里

又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大國 官亦曰卑狗 副曰卑奴母離 方可三百里

又渡一海千餘里 至末盧國

これ等は短里で記述されていると言って良いで あろう

特に上記には

場所を特定する絶対的な地点を含む記載、つまり

対馬と壱岐の距離が千余里と あるので、これを倭人伝読解の規準尺

[註1]に据えれば良い

倭人伝には多数の国名が列記され論者に よって比定地が異なる事が多いが、少なくとも

対馬と壱岐は ほぼ全ての論者の比定地が一致しており、他に比定地を見出しにくいので、当然

対馬と壱岐の距離は確定していると言って良い

註1:

規準尺は基準尺と書かれる事が多いが、さて どちらが正しいのか、私には良く分からない

東南陸行五百里 到伊都國

東南至奴國百里

東行至不彌國百里

これは判断が難しい

と言うのも、これまでは

千里単位で里程が示されていたのに、ここでは一転して

百里単位と なっている

勿論、倭国に上陸して歩測等に よる細かい距離の計測を行う様に方針を変更した だけ と言う事かも知れない

ただ、それとは別に もう一つの考え方、つまり上記は短里では無く

長里で書かれているのでは無いか、が適用可能で あるかも知れない

何故なら、

東南陸行五百里 到伊都國 官曰爾支 副曰𣳘謨觚,柄渠觚 有千餘戸 世有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐

伊都国は郡使が一時滞在する地点で、帯方郡から伊都国までは充分に

既知の領域で あった とも解し得るからで ある

滞在と書いたが、漢族や韓人通訳が伊都国に常駐していて現在で言う所の領事館の様な機能を果たしていたのか、それとも伊都国王宮や

国治に宿舎が置かれて郡使が それを利用していたのか、それとも民家等を賃借して宿泊していた だけ なのかは良く分からない

一時駐留の理由は不明で あるが、恐らくは風待ち か 潮流待ち を行っていたので あろう

もし伊都国に常駐する目的で帯方郡から官吏,通訳が差遣されていたと すると、帯方郡から伊都国までを短里で計測して記録した者と伊都国以降を長里で測定した者が

別の人間と言う可能性は多分に ある

ここで一点補足するに、末盧国-伊都国間は長里かも知れないと書いたが、500 と言う値は 1000 の恰度半分と言う区切りの良い数字なので、長里では無いのかも知れない

以前に末盧国から伊都国への移動で想定される大まかな移動路を以下に書いた事が あるが、

不弥国は宇美か

末盧国を唐津と想定し、伊都国を糸島に比定した上で この間を陸路

[註2]で移動すると すれば唐津市と糸島市の間に ある浮嶽や女岳そして羽金山の南を縫う様に東進し その後一転して羽金山の東を北上して伊都国に到達したのかも知れない

歩測で距離を計りつつ山岳を迂回しながら移動すれば直線距離よりは遥かに長い距離には なるかと思うが、さて それでも長里で 500里を数えるか と なると、疑問にも思う

註2:

海路を利用したと考える者も いるが、ここでは是非には触れない

若し伊都国までが短里で伊都国以降が長里で あると すると、実は

東南陸行五百里 到伊都國

東南至奴國百里

東行至不彌國百里

これ等は ほぼ同じ距離で ある可能性は ある

因みに この郡使とは

誰が派遣した使者で あったのか?

魏朝が 公孫 淵 を征伐して楽浪,帯方両郡を統治下に置いてからは魏朝の官吏で あるが、文面からは どうも卑弥呼が共立される前から伊都国に郡使が往来していた らしい 雰囲気を感じてしまう

その場合、東漢末以降 郡使を派遣していたのは

公孫氏と言う事に なる

この点に ついては後で述べる

自郡至女王國萬二千餘里 計其道里 當在會𥡴東治之東

この一万二千里は短里と長里の混在値と言う可能性も ある

女王國東渡海千餘里 復有國 皆倭種

又有侏儒國在其南 人長三,四尺 去女王四千餘里

參問倭地 絶在海中洲㠀之上 或絶或連 周旋可五千餘里

これらは短里かと思われるが、場所を特定するのが難しいため、良く分からない

里程では無いが、度量衡と言う点で絡(から)めて見ると、

卑彌呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人

一歩を度量衡制度に則って 1.4メートルと解すべきなのか、それとも当時の倭人は

一歩 = 1.4メートルと言う規準尺を知らず、もっと原始的に

墓の端から端まで歩いて百歩で あったから そのように倭人が主張していただけなのかは、良く分からない

これに ついては以下で別に論じたい

卑弥呼の冢は古墳では無い

所で、三世紀の倭人の

足の大きさは どの位なので あろうか?

大体

20cm強と見ておけば良いのかも知れないが、良く分からない

考古学者で あれば把握しているので あろうか……

少し年代は古いが、板付遺跡に倭人の足跡が多数残っている らしい

残念ながら、何故か実測値が書かれていない

誰も物差を当てて計ろうとは思わないので あろうか?

# 私が その場に会していれば、何は さて措(お)き

取り敢えず計ると思うが…

//邪馬台国大研究//遺跡案内// 筑紫・板付遺跡

弥生のムラ 板付遺跡を歩く 板付遺跡弥生館のガイド ~その2~

時代区分で言えば縄紋時代の終末期かと思うが、考古学者は弥生早期と言う不思議な呼称を使用している らしい

2. 短里は燕朝 公孫淵が復古した ものか

そこで考えたので あるが、短里を導入したのは燕王朝を興した遼東の公孫氏では無かったか?

これについては、別論として以下に述べている

短里を復古せしめたは公孫氏か

3. 短里は 魏略 にも遺存しているのか

なお、東夷伝 最後の評に引かれた 【魏略】 西戎伝 にも長里と考えると少し長いと思われる里程記事が見受けられるが、この理由も良く分からない

他(ほか)にも、以下を見る限りでは現存している 【魏略】逸文 の 東夷伝倭人伝 と覚(おぼ)しき箇所にも短里が登場している

魏略 逸文

尤(もっと)も、この箇所は史料としては余り信憑性を措(お)けない箇所では あるので、現時点では短里の根拠として良いかどうかは何とも言えない処では ある

可能性としては、【魏略】 と 【三国志】 の基に なる魏朝 史局の原史料の段階で既に長里と短里の混在状況が生じていて、魚豢(ぎょかん) と陳寿は それぞれ

余り気にせずに撰録しただけ と言う可能性も ある

【魏略】 に短里が現われているのか どうかに ついては、今後の研究課題と なるかも知れない

公開 : 2016年10月18日