歴史文化ライブラリー 105 魏志倭人伝を読む 下 P.170その蓋然性と やらは、果たして何者が主張しているので あろうか?

著者: 佐伯 有清

卑弥呼の「冢」はどのようなものか

卑弥呼の「冢」は、倭人伝に「径は百余歩」とある。

一歩は六尺、そして魏、晋の時代の一尺は二四・一二センチといわれているから、一歩は一四四・七二センチとなり、したがって「百余歩」は、およそ一四五メートルの長さとなる。

もっとも魏代の一尺は、約二四センチである。

この数値にもとづいて「百余歩」を一四四メートル前後とする場合が多く見られる。

なお一九七二年に甘粛省嘉峪関市の新城二号墓から出土した二点の骨製の一尺物差は、魏の時代のもので、これらの物差によれば一尺は二三・八センチ、また一九六五年に北京市の八宝山西晋墓から出土した象牙製の一尺物差によれば、晋での一尺は二四・一五センチであった。

これらの一尺物差によっても、魏代の一尺を約二四センチとし、「百余歩」を一四四メートル前後とする指摘は妥当である。

直径一四四メートル前後という規模の「冢」からみなして、邪馬台国大和説に立つ論者のあいだには、早くより倭迹迹日百襲姫命の墓と伝えられている箸墓古墳が卑弥呼の「冢」ではないかとする説があった。

この古墳は、全長二七八メートル高さ二九メートル、後円部の直径が一五六メートルの前方後円墳であって、三世紀の後半、すなわち二六〇年ころの造営と推定されており、卑弥呼の「冢」としての蓋然性は、けして少なくないといわれている。

「神武」は呉からやって来た 刀と鏡が明かす日本建国の真実 P.96註:

著者 : 竹田 昌暉 著

魏の一尺は二四センチだから、五尺刀はほぼ一二〇センチである。

この尺度(一尺=二四センチ、一歩=六尺すなわち一四四センチ)を適用すれば、魏志倭人伝に「ヒミコの

冢 (墓)は経[註]百余歩」とあるのは、直径一五〇メートルの墳墓ということになり、三世紀後半に造られた日本の古墳のなかでそれに該当するのは奈良盆地の南東部にある後円部の径一六〇メートルの箸墓しかないことがわかる。(第三章参照)。

原文 ママ 経字 は 径字 の誤記か

「神武」は呉からやって来た 刀と鏡が明かす日本建国の真実 P.125卑弥呼は 親魏倭王 の印から倭国王に封ぜられた筈なので、王墓を造営するのは構わないのかも知れないが帝王墓並み の大墳墓の造営を魏から許される筈は無いものと私は考えている

ヒミコの使節が魏の洛陽を訪れたとき、魏では

曹操 以来、葬儀・墓葬の簡素化をはかる薄葬令が徹底していた。

そのため当時は墓が地下に造られていた。

したがってヒミコの使節が魏の洛陽周辺で見た大墳墓は、後漢時代の皇帝の大きな円墳や方墳であった。

ヒミコの使節が薄葬令を理解する余裕などなかったろうから、平地に造られた巨大な箸墓古墳は、洛陽に行ったヒミコの使節の見聞を参考にしたとも考えられる。

そうするとヒミコはますます箸墓に近付いてくる。

a) 東漢朝の王墓

以下の論文は大いに参考に なった

こう言った文書を公開している 立命館大学 に感謝したい

立命館大学大学院文学研究科 R-Cube: 中日古代墳丘墓の比較研究

中日古代墳丘墓の比較研究 劉 振東

# 引用に当たり、註記番号は削除している

# 現在は URI が消失しているらしい

P.57基本的に円形の墳墓で あるらしい

A 後漢王墓の概要

後漢諸王侯墓の考古学的調査の件数ならびに分布範囲は前漢にはおよばない。

報告のあるものは、河北省定県北庄漢墓、定県43 号墓、山東省臨淄金嶺鎮1号墓、山東省済寧市肖王庄1号墓、済寧市普育小学校漢墓、河南省淮陽県北関1 号墓、江蘇省徐州市土山漢墓、江蘇省邗江県甘泉2号墓 の8基である。

それらに関係する王国は、中山と斉、任城、陳、彭城、広陵になり、分布地域は河北省、山東省、河南省、江蘇省にまたがっている(表2-4)。

(中略)

ⅰ 墳丘等の築造制

①墳丘

後漢王墓のうち墳丘が見あたらないか、報告がない3基を除く5基の墳丘の規模は、定県北庄漢墓が各辺長40m〔報告書は長さ・幅で大きさを記しているが、円墳の可能性がある〕、高さ20m で、定県43 号墓が底径40m、高さ12m で、臨淄金嶺鎮1号墓がほぼ円錐台形を呈し、底径35.4m ~ 37.2m、高さ10.75m で、済寧市肖王庄1号墓が底径約60m、高さ約11m で、邗江県甘泉2 号墓が直径60m、高さ約13m である。

5基の墳丘の高さは20m、12m、10.75m、11m、13m と、総体的に見て、すべて10m を超えている。

このことから後漢王墓の墳丘の高さが前漢王墓の高さと基本的に一致しているといえる。

つまり王墓の墳丘の高さは、諸侯墓(『周礼・春官・塚人』鄭注に「漢律曰列侯墳高四丈、関内侯以下至庶人各有差」という)と帝陵(『漢旧儀』に前漢帝陵の「墳高十二丈、武帝墳高二十丈」とある)との間にある。

よって、ある一面、前漢と後漢の喪葬制度には一致性と関連性があるといえる。

墳丘の形状は、臨淄金嶺鎮1号墓は略円錐台形に、定県43 号墓と済寧市肖王庄1号墓、邗江県甘泉2号墓は墳丘の大きさが直径で示されていることから円錐台形に、定県北庄漢墓についても円墳に捉えられるようで、後漢諸王侯墓の墳丘形状と後漢皇帝陵のそれとはよく似ている。

b) 曹氏宗族墓群を含む東漢朝の諸侯墓

曹氏宗族墓群 とは安徽省 亳県に ある東漢代後期の曹氏の墓群で ある らしい

中日古代墳丘墓の比較研究 劉 振東

P.64直径 48メートル の円墳 らしい

(2)後漢の諸侯墓

被葬者の身分が比較的はっきりしている後漢の諸侯級の墓は、河南省洛陽市白馬寺漢墓、安徽省亳県董園村1号墓・2号墓がある。

また、一部の墓に玉衣片または石衣片が出土しているが、被葬者の身分を確定できないため、本文後の表に列挙した(表2-6)。

A 墓葬の形態

後漢諸侯墓は、塼石積室墓で、墓道・甬道と2~3の墓室から形成されるのが一般的である。

ⅰ 洛陽白馬寺漢墓は塼室墓で、傾斜墓道(南向き)と横長の前室(一側室を付設)、後室で墓葬を構成する。

墓室の規模は南北長12m、東西幅 11.7mである。

墳丘は円形を呈し、大きさは直径48m、版築造成で、発掘調査時の高さはわずかに1mほどが残っていた。

前室と耳室には、銅器や鉄器、陶器、玉器などの各種副葬品があったが、その多くは小型品か、残欠器物であった。

棺は後室に安置され、年代は後漢時代後期である。

墓中から出土した玉片は玉衣片の可能性があり、墓葬の規模の大きさからも、被葬者は諸侯級であったといえる(図2-31)。

ⅱ 亳県董園村1 号墓も塼室墓で、傾斜墓道(東向き)、前室、中室、後室(二側室を付設)で墓葬を構成する。

墓室の規模は長さ13m、幅10.4m である。

墓室の壁には彩色壁画がある。

出土文字資料には、陽刻印字塼と陰刻文字塼がある。

副葬品の中には銀縷玉衣と銅縷玉衣が一組ずつあり、ほかに銅器、鉄器、金銀器、青瓷、陶器、玉器、歯牙器、ガラス製品などが出土した。

年代は後漢時代後期(桓帝延憙年間)で、被葬者は諸侯夫婦である。

この墓は亳県の曹氏宗族の墓の一つである。

ⅲ 亳県董園村 2号墓は、墓室の大部分が石積みで、耳室が塼積みでつくられている。

墓葬は甬道(東向き)、前室(二側室を付設)、中室(二側室を付設)、後室からなる。

墓室の規模は長さ15.3m、幅 10.2mである。

甬道の石壁には人物像の線刻画がある。

また、石門の外側には鋪首銜環〔輪を銜えた獣面把手〕が、門の縁には竜虎が、門石の上部には鳳、鹿、羽人が刻まれている。

副葬品は残らず奪い取られて、空っぽであったが、数百片の銀縷玉衣片が残されていたため、被葬者が諸侯級であったことが推測された。

年代は後漢時代後期で、この墓も亳県の曹氏宗族の墓の一つである。

c) 曹操 墓

河南省 安陽市 安陽県 安豊郷 西高穴村 で 曹操 の墓が発見された と言う

中日古代墳丘墓の比較研究 劉 振東

P.89かなり複雑な形状をしている らしいが、それでも 曹操 の墓なのに全長 60メートル にも届かないと言うのは、少し意外な気が しなくも無い

1 墓葬の概況

ここでは年代が明らかな墓葬を主に、曹魏墓の概況を紹介する(表3-1)。

A 河南安陽西高穴2号墓

封土をもたない。

一条の傾斜した墓道を有する多室磚墓。磁北から110 度の方向を向く。

墓道・甬道(内側に墓門を設け、外側に厚さ 1.45mの封門磚壁がある)、前室および南側室・北側室・後室および南側室・北側室からなる(図3-1、3-2)。

全長は 60m弱である。

墓葬の地理的な位置、年代、出土文字資料(石牌)など副葬品と新たに付近で出土した後趙時期の魯潜墓誌や歴史文献を総合的に分析した結果、この墓の墓主は著名な歴史人物である曹操であり、後漢建安二十五年(A.D.220)に埋葬されたものとした。

d) 曹休墓

洛陽 孟津三十里鋪(地名の区切りが良く分からないが、孟津 の 三十里鋪 か) で 曹休 の墓が見付かっている

曹休 は 曹操 とは血縁関係は無い筈なので厳密には曹魏朝の皇族とは言えないが、それでも曹氏一族の一員では ある

準皇族と言うべきか

中日古代墳丘墓の比較研究 劉 振東

P.90ついでに Wikipedia にも記事が あるが、

B 河南孟津三十里鋪44 号墓

墳丘をもたない。

一条の傾斜した墓道を有する多室磚墓。

磁北から98 度の方向を向く。

墓道・甬道・前室および南の2つの側室・北側室・東側室・後室からなる。

全長は50.6m である。合葬墓。

墓葬は盗掘され、副葬品は鉄器・銅器・金銀飾・土器などである。

後室から出土した「曹休」の銅印章によって、墓主は太和二年(A.D.228)に亡くなった壮侯曹休であることが確定した。

これも少し複雑な形状で ある様で単純な長方墳と言う事では無い様に見える2世紀ごろに造営された東西50m、南北21m、深さ10mの陵墓の中から、被葬者と思しき約50歳と推定される男性と約40歳の女性の遺骨が発見されたうえ、副葬品の銅製印鑑の文字から曹休の墓と断定した。

e) 司馬 昭 墓

中日古代墳丘墓の比較研究 劉 振東

P.97形状は単純な ものでは無さそうでは あるが、特に大きいとは思えない

A 文帝祟陽陵

洛陽故城より東の邙山の南麗に位置する。

ボーリング探査では5基の墓葬を確認し、いずれも南向きの長くて広い傾斜した墓道を、もつ土洞墓である。

その中で、1号墓は墓地の最も東に位置し、規模は最大で、墓道は長さ46m、幅11m、墓室は長さ4.5m、幅3.7m、高さ2.5m で、文帝の崇陽陵と推測される。

そのほかの4基の墓は南北の2列に分かれ、1 号墓の西にあり、規模はすべて1 号墓より小さい。

崇陽陵の陪葬墓と見るべきであろう。

f) 司馬 炎 墓

中日古代墳丘墓の比較研究 劉 振東

P.97司馬 昭 墓と余り変わらない様に見える

B 武帝峻陽陵

崇陽陵より西に約3㎞の邙山の南麓に位置する。

陵区には、23 基の墓葬が集中して分布する。

墓はすべて南を向き、長くて広い、階段を備え傾斜した墓道を、もつ土洞墓である。

配列は順序をもち、配置も整然としている。

その中でも1 号墓は陵区の東南部にあり、おおよそほかの墓葬から独立し、規模も最大で、墓道は長さ36m、幅10.5m、墓室は長さ5.5m、幅3m、高さ2m である。

これこそは、武帝の峻陽陵である。

そのほかの22 基の墓は陵区西北部に所在し、南北に4列に並んで配置されている。

規模は1号墓よりも小さく、帝陵の陪葬墓である(図3- 10)。

g) 劉宝 墓

魏晋朝の皇族では無い者の墓は以下の ものが ある

中日古代墳丘墓の比較研究 劉 振東

P.100永康二年は 301年なので微妙に三世紀から外れてしまうが、参考として これも挙げる

北方地域において、洛陽およびその周辺では多くの晋墓が発掘され、皇帝陵も含め、墳丘など地面施設は発見されていない。

山東と北京では、いくつかの墓葬で墳丘の存在の可能性が報告されているが、多くは確認に至ってはいない。

目下のところ、墳丘が伴う西晋墓は1例が確定しているのみで、すなわち山東鄒城永康二年劉宝墓である。

この墓の墳丘は版築で築かれ、直径は40m に達し、高12.4m である。

ただし、墳丘中より、後漢後期の画像石残片が発見されたことから、後漢墓の墳丘を再利用した可能性も排除できない。

h) 朱然 墓

安徽省 馬鞍山市 馬鞍山 では呉の将 朱然 の墓が発見されている

朱然 - Wikipedia

朱然墓

墳墓では無かったと言う事か墓室全体は長8.7m×幅3.5m 墓道は南向きに長9.1m

i) 夏侯氏 墓

河南省 許昌県 に 夏侯 惇 の墓が あった らしいが、破壊された らしい(惜しい...)

夏候 淵 の墓は残っているとの事で あるが、現在調査出来る状態なのかは分からない

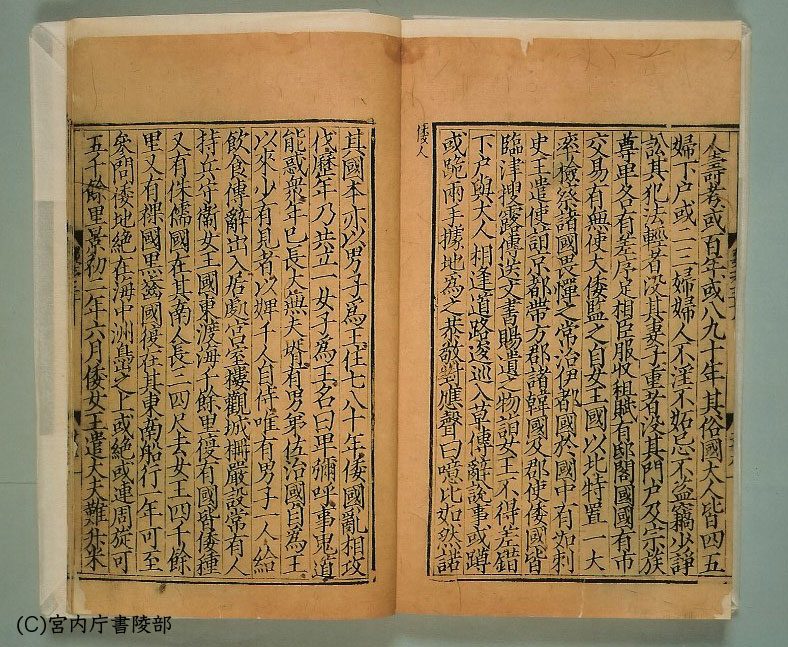

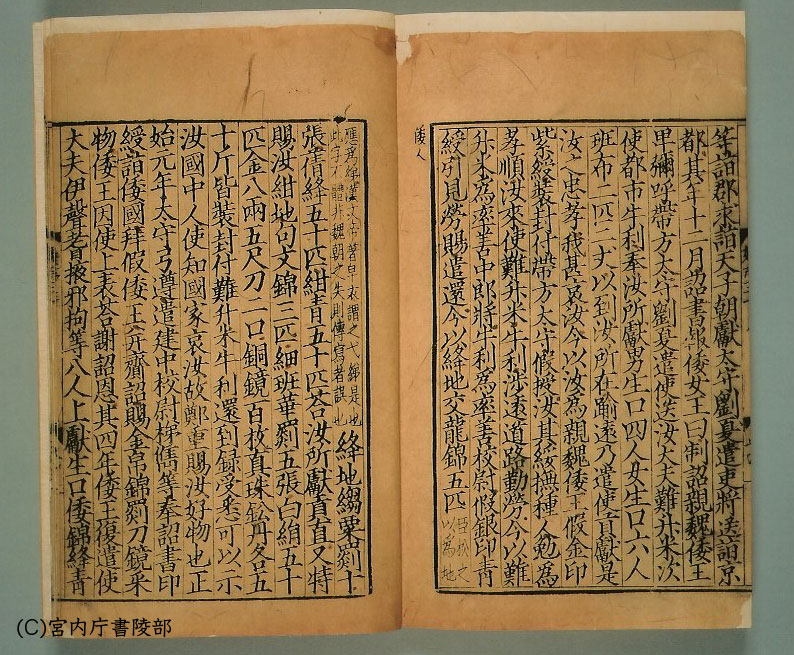

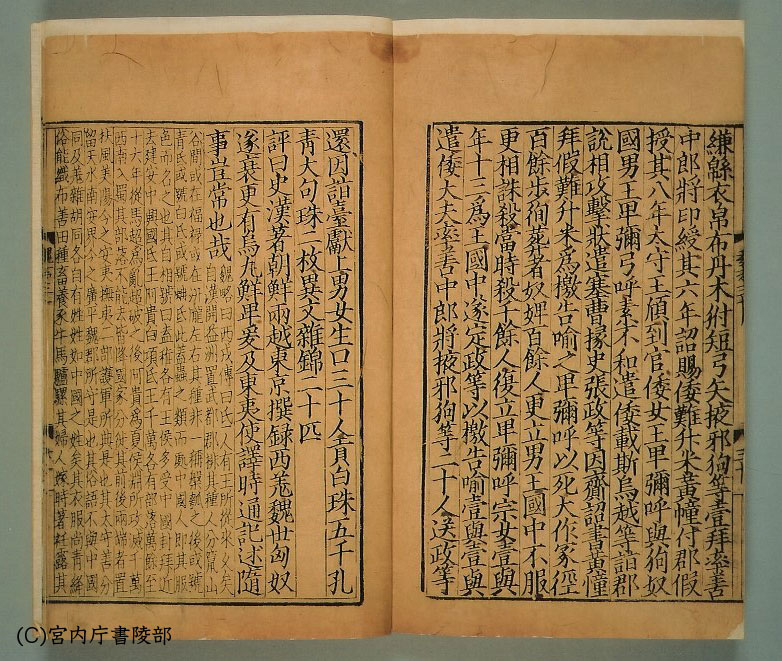

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)

景初二年(西暦238年) 六月 倭女王遣大夫難升米等詣郡 求詣天子朝獻 太守劉夏遣吏將送詣京都

卑弥呼 の前に在位していた男王の墓が若し造られていたと すれば、その時点での倭人は当然ながら魏朝の墓と言うものを其國本亦以男子爲王 住七,八十年 倭國亂 相攻伐歴年

乃共立一女子爲王 名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆 年已長大 無夫壻 有男弟 佐治國

倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和 遣倭載斯烏越等詣郡 説相攻擊狀

遣塞曹掾史張政等 因齎詔書,黄憧 拜假難升米爲檄告喻之

卑彌呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人

私が 張政 で あれば、現状での規模は墳長およそ278メートル、後円部は径約150メートル、高さ約30メートルで、前方部は前面幅約130メートル、高さ約16メートルを測る。

その体積は約37万立方メートル。

周辺地域の調査結果から、本来はもう一回り大きかったものと思われる。

と倭人を一喝するで あろう魏朝の皇族ですら この様な大きな墓を造っていない

それを夷蛮の王の分際で、不敬不遜にも程が ある

直ぐに壊して小さく造り直せ!

【古代大和へ、考古学の旅人】 P.151違いないと強弁している

石野 博信 著

弥生時代というのは、日本列島で米を食べ始めた時代で、紀元前三五〇年ぐらいから紀元後二〇〇年ぐらいですが、それを前期、中期、後期と大きく三つに分けて、そのうち後期、西暦一〇〇年、二〇〇年という時期が邪馬台国の時代だと普通言われています。

しかし、私はそれは違うのではないかと思っています。

卑弥呼が亡くなったのは西暦二四七年か八年、三世紀の中ごろですが、その時期には既に大きな古墳がつくられていたと私は思っていまして、卑弥呼は、古墳の中でも、前方後円墳という墓に葬られたに違いないと考えています。