【卑弥呼の居場所 狗邪韓国から大和へ】 P.37と言ったもので ある

著者 : 高橋 徹

魏の皇帝が難升米などの卑弥呼の使者に接見し、鏡を与えると詔書を出したのが景初三年十二月、その直後に鋳造して景初四年の年号を入れた可能性は否定しきれない。

【歴史文化ライブラリー 105 魏志倭人伝を読む 下】 P.125後十二月に ついては以下でも触れて いるので あるが、

著者 : 佐伯 有清

この年の十二月、詔勅をくだして、ふたたび夏王朝の暦(夏暦)をもちいることを命じた。

すなわち夏暦に則って、翌年の正月にあたる月を景初三年の「後の十二月」とし、そして翌年の二月を正始元年の正月にするということにした。

突然にも、かつ景初三年という年も押しつまった時期に、あわただしく暦の改定がなされたのである。

こうした出しぬけの暦の変更では、景初四年銘の三角縁神獣鏡が存在していても不思議ではない。

正月であるべき月が、重ねて十二月となり、二月であるべき月が、正始元年正月となった。

ここに正始という年が始まったのである。

ちなみに、実際にありえない紀年月を記した銅鏡には、後漢の延康元年(二二〇)二月辛丑朔銘の半円方形帯神獣鏡(浙江省紹興古墓出土という)がある。

延康と改元されたのは、建安二十五年三月であった(『後漢書』孝献帝紀、建安二十五年三月条に、「延康と改元す」とある)。

景初四年銘の銅鏡があっても、なんら不思議ではないであろう。

【歴史文化ライブラリー 105 魏志倭人伝を読む 下】 P.70註1:

そして、この年の十二月、次のような詔がだされた。

「烈祖(いさおの高い先祖)[註1]の明皇帝、正月を以て天下を棄背せり(崩御されたこと)。

臣子、永く忌日の哀しみを惟う。

其れ復、夏正(夏の国の暦)を用いむ。

先帝の三統(夏、殷、周代の暦)に通じるの義に違うと雖も、斯れ亦、礼制を変改する所有(理由)なり。

又、夏正は、数(暦法、暦数のこと)に於て天正(天の暦)を得たり。

其れ建寅の月(北斗星の柄が寅<東から北へ三〇度の方角>の方位を指し示す月のことで、夏の国の暦では正月)を以て正始元年正月と為し、建丑の月(北斗星の柄が丑<北から東へ三〇度の方角>の方位を指し示す月のことで、夏の国の暦では十二月)を以て後の十二月と為せ」

という詔を発して暦法を夏暦にもどすといった大きな変更を行なった。

そのため、ここに景初三年十二月の月に加えて、「後の十二月」がおかれたのである。

烈祖 は一般名称として使用されるものなのか どうか

これは廟号で、曹操は武祖で曹丕は高祖なので、曹叡=烈祖 で良いかと思う

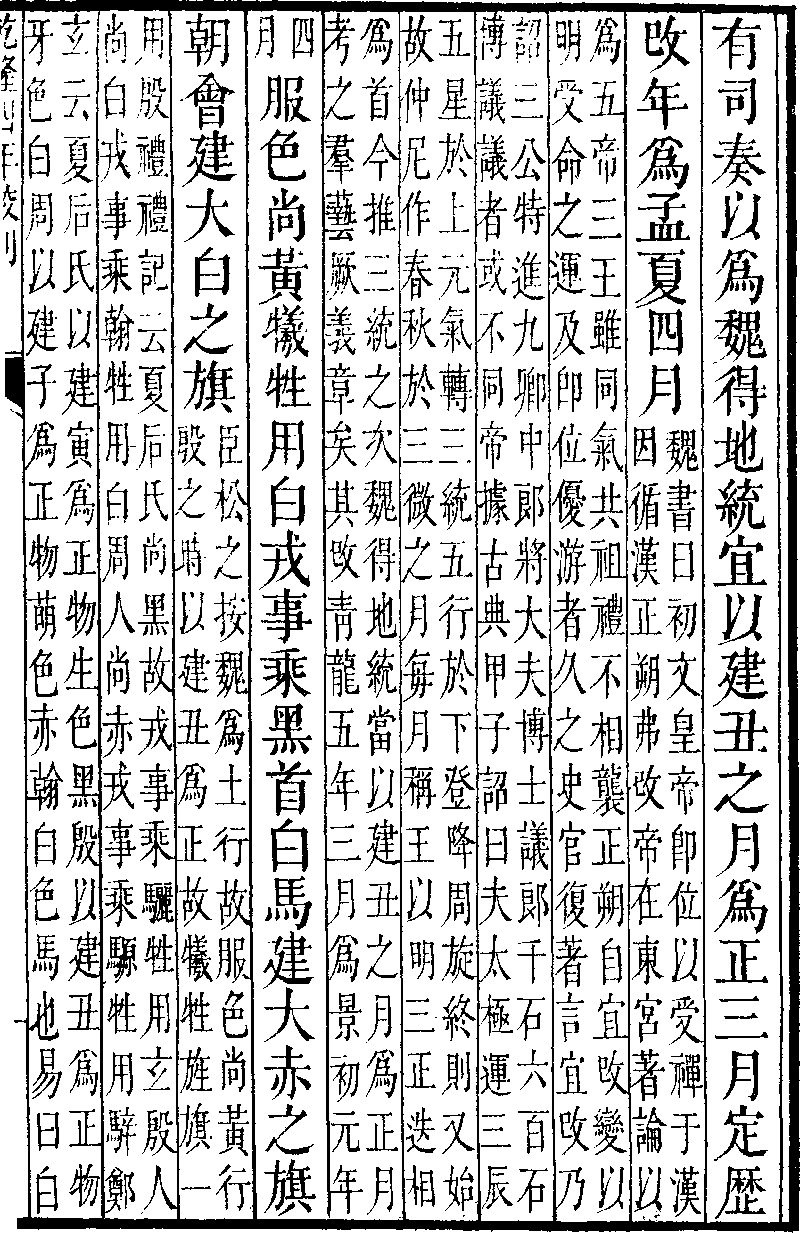

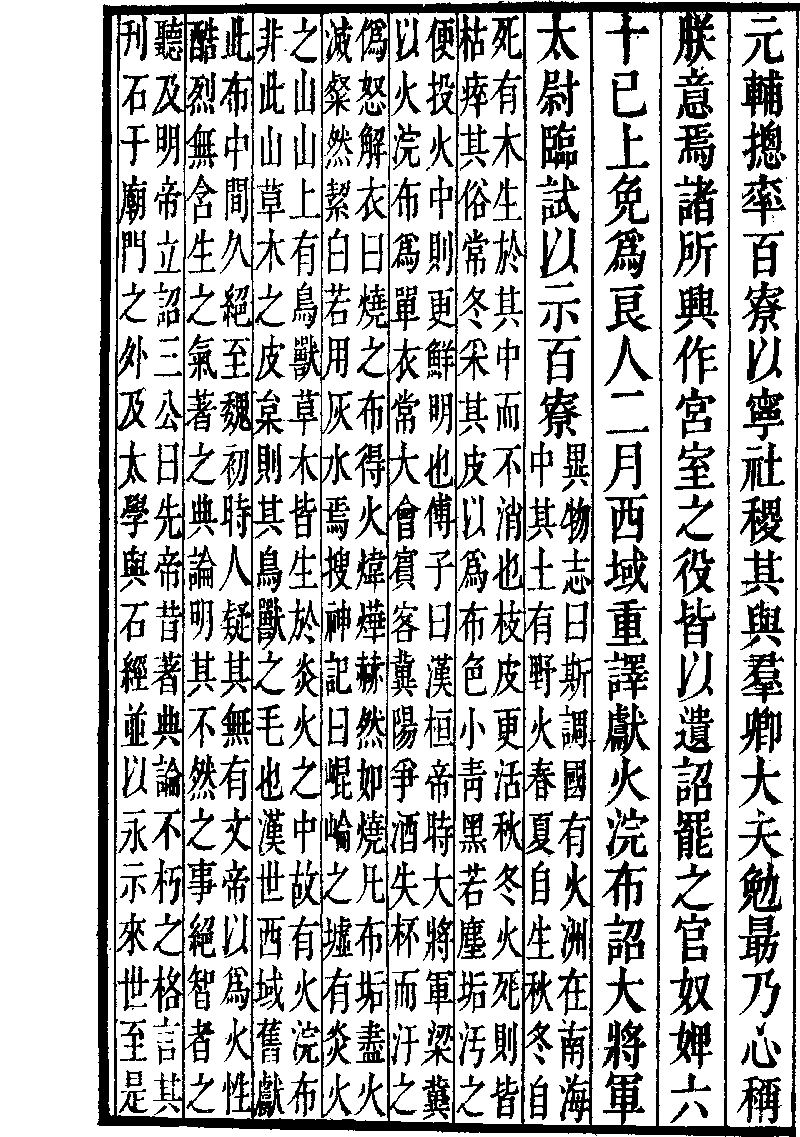

【三國志】 卷三 魏志三 明帝紀 第三

撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)

景初元年(西暦237年)[註2] 春 正月 壬辰 山茌縣言黃龍見茌音仕狸反

於是有司奏 以爲魏得地統 宜以建丑之月爲正

三月 定歴[註3]攺年爲孟夏四月

魏書曰 初文皇帝卽位 以受禪于漢 因循漢正朔弗攺

帝在東宮著論 以爲五帝三王雖同氣共祖禮不相襲 正朔自宜攺變 以明受命之運

及卽位優游者久之 史官復著言宜攺 乃詔三公,特進,九卿,中郎將,大夫,博士,議郎,千石,六百石博議 議者或不同

帝據古典甲子詔曰

夫太極運三辰五星於上 元氣轉三統五行於下 登降周旋終則又始

故仲尼作春秋 於三微之月每月稱王 以明三正迭相爲首

今推三統之次 魏得地統 當以建丑之月爲正月

考之羣藝 厥義章矣

其攺靑龍五年(237年)三月爲景初元年四月

服色尚黃 犧牲用白 戎事乘黑首白馬 建大赤之旂 朝會建大白之旗

臣松之按 魏爲土行 故服色尚黃

行殷之時 以建丑爲正 故犧牲旂旗一用殷禮

禮記云

夏后氏尚黑 故戎事乘驪 牲用玄

殷人尚白 戎事乘翰 牲用白

周人尚赤 戎事乘騵 牲用騂

鄭玄云

夏后氏以建寅爲正 物生色黑

殷以建丑爲正 物牙色白

周以建子爲正 物萌色赤

翰白色馬也 易曰

白馬翰如

周禮巾車職 建大赤以朝 大白以卽戎 此則周以正色之旗以朝 先代之旗卽戎

今魏用殷禮 變周之制 故建大白以朝 大赤卽戎

攺太和歴[註3][註4]曰景初歴[註3]

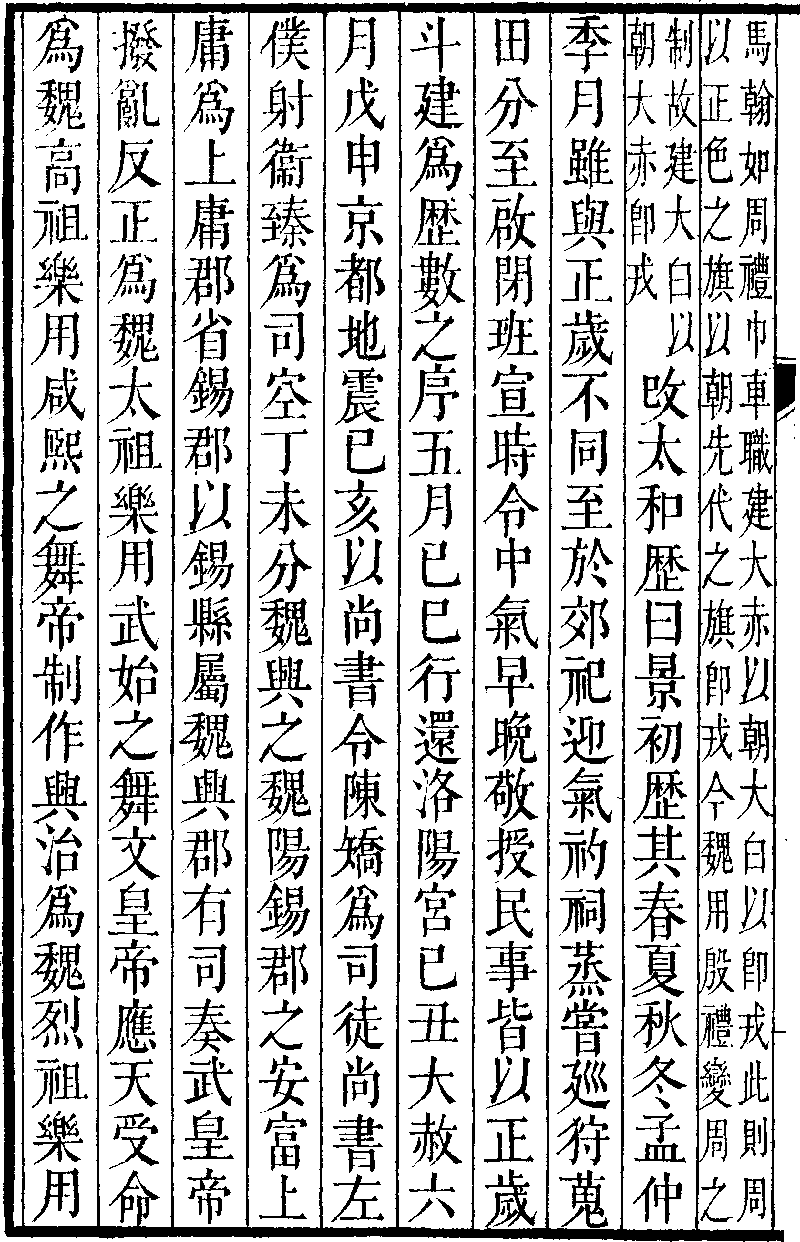

其春夏秋冬,孟仲季月雖與正歲不同 至於郊祀,迎氣,礿祠,蒸𡮢,廵[註5]狩,蒐田,分至啟閉,班宣時令,中氣早晚,敬授民事 皆以正歲斗建爲歴[註3]數之序

景初元年と あるが、この時点では 青龍五年 で あろう

いや、一ヶ月繰り上げられているので あるから、或いは青龍四年12月時点か

では何故景初元年と書かれているのか と なるので あるが…

歴字 は 曆(暦)字 の誤写もしくは通用

拼音は どちらも lì で あるため、単純な誤写誤記とは言い切れない所が悩ましい

太和暦 と あるので何かしらの暦法かと思いきや、実は 青龍 と言う元号の前の元号が 太和 なので、訓読は 太和ノ暦 と読み意は 太和年間に使用されていた暦、と言うだけの事で ある

廵字 は 巡字 の誤写かと疑いたくなるが、実は 巡字 の繁体字らしい

両字とも拼音は xǘn なので、廵字 の表音は ジュン

【三國志】 卷二十五 魏志二十五 辛毗楊阜高堂隆傳 第二十五冬至月は 11月なので、そうすると 12月が年始で 11月が年末と なってしまう…

時軍國多事 用法深重

隆上疏曰

夫拓跡垂統必俟聖明 輔世匡治亦須良佐 用能庶績其凝而品物康乂也

夫移風易俗宣明道化 使四表同風回首面內 德教光熙九服慕義 固非俗吏之所能也

今有司務糾刑書不本大道 是以刑用而不措 俗弊而不敦

宜崇禮樂,班敍明堂,修三雍,大射,養老 營建郊廟尊儒士舉逸民表章制度 改正朔,易服色,布愷悌,尚儉素 然後備禮封禪歸功天地 使雅頌之聲盈于六合 緝熙之化混于後嗣

斯蓋至治之美事 不朽之貴業也

然九域之內可揖讓而治 尚何憂哉

不正其本而救其末譬猶棼絲 非政理也

可命羣公,卿,士通儒造具其事 以爲典式

隆又以爲

改正朔,易服色,殊徽號,異器械 自古帝王所以神明其政 變民耳目

故三春稱王明三統也

於是敷演舊章 奏而改焉

帝從其議 改青龍五年春三月爲景初元年孟夏四月 服色尚黃 犧牲用白 從地正也

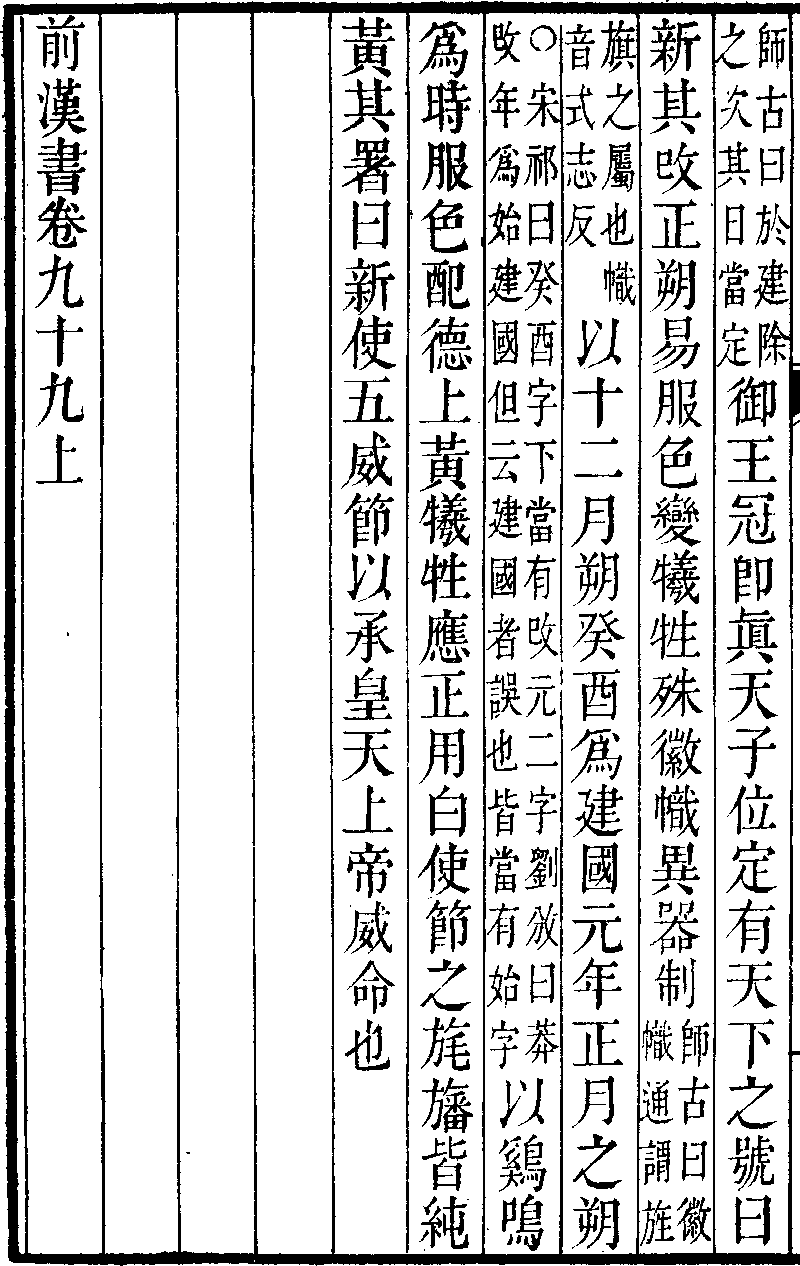

【漢書】 卷九十九上 王莽傳第六十九上

撰者 : 東漢朝 班固 班昭 馬続(ばしょく) 等

(初始元年)(紀元後8年)(十二月)戊辰 莽至高廟拜受金匱神嬗師古曰 嬗古禪字 言有神命使漢禪位於莽也

御王冠謁太后 還坐未央宮前殿 下書曰

予以不德 托于皇初祖考黃帝之後 皇始祖考虞帝之苗裔 而太皇太后之末屬

皇天上帝隆顯大佑 成命統序 符契圖文 金匱策書 神明詔告 屬予以天下兆民師古曰 屬委付也 音之欲反

赤帝漢氏高皇帝之靈承天命 傳國金策之書 予甚祇畏 敢不欽受

以戊辰直定師古曰 於建除之次其日當定 御王冠卽眞天子位 定有天下之號曰 新

其攺正朔 易服色 變犧牲 殊徽幟 異器制師古曰 徽幟通謂旌旗之屬也 幟音式志反

以十二月朔癸酉爲建國元年正月之朔

宋祁曰 癸酉字下攺元二字

劉攽曰 莽攺年爲始建國但云建國者誤也 皆當有始字

以雞鳴爲時

服色配德上黃 犧牲應正用白 使節之旄幡皆純黃 其署曰 新使五威節 以承皇天上帝威命也

【三國志】 卷四十七 吳志二 吳主傳 第二註6:

(黃武)二年(223年) 春 正月 曹眞分軍據江陵中州

是月 城江夏山 攺四分用乾象歴[註3]

江表傳曰 權推五德之運 以爲土行用未祖辰臘

志林曰

土行以辰臘 得其數矣

土盛於戊[註6] 而以未祀[註7] 其義非也

土生於未 故未爲坤初

是以月令 建未之月祀黃精於郊 祖用其盛

今祖用其始 豈應運乎

戊字 或いは 戌字 の誤か

祀字 は 祖字 と書かれて いるものも あり、祖字 が正しいか

# いやまぁ文献を読み進める上で暦年月が混乱してしまうと弊害が

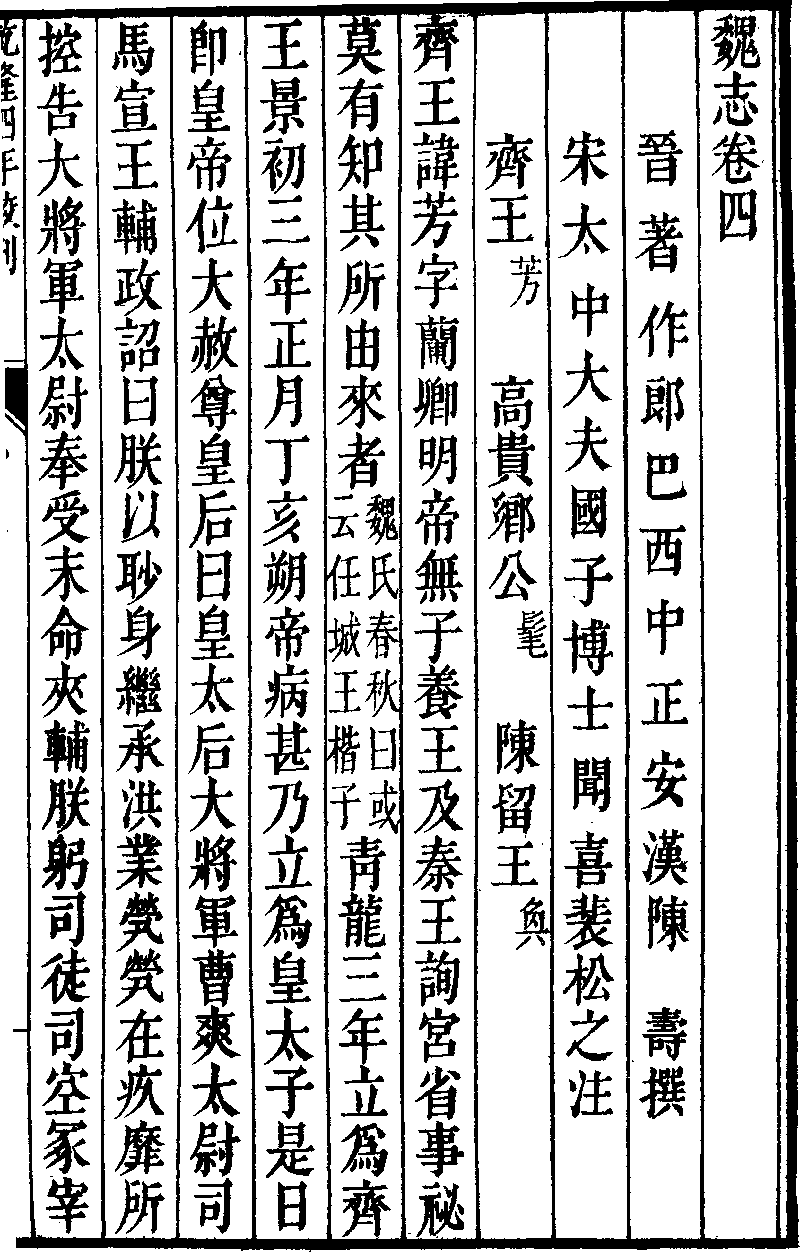

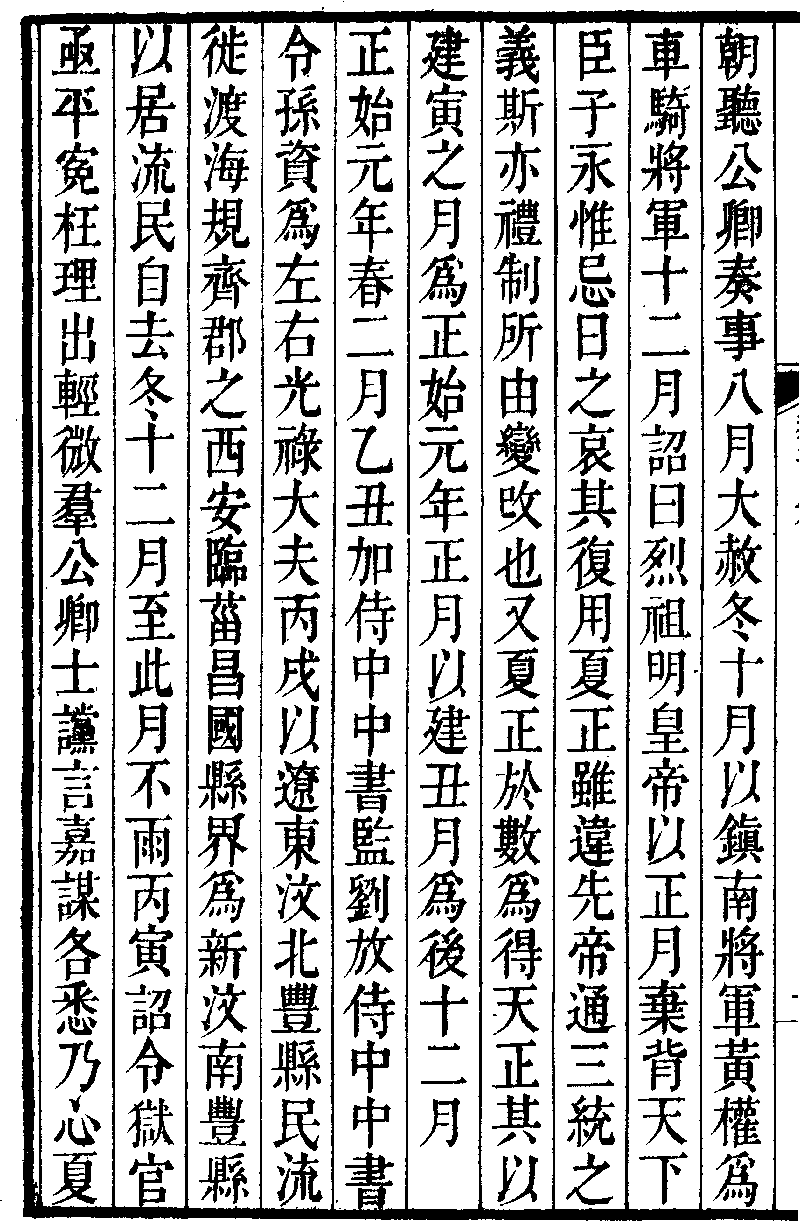

【三國志】 卷四 魏志 三少帝紀 第四 齊王芳

齊王諱芳字蘭卿[註8] 明帝無子 養王及秦王詢 宮省事祕 莫有知其所由來者魏氏春秋曰 或云任城王楷子

靑龍三年(235年) 立爲齊王

景初三年(239年)[註9] 正月 丁亥 朔 帝病甚[註10]乃立爲皇太子

是日卽皇帝位大赦 尊皇后曰皇太后 大將軍曹爽,太尉司馬宣王輔政

詔曰

朕以𦕈[註11]身 繼承洪[註12]業 煢煢在疚 靡所控吿

大將軍,太尉奉受末命 夾輔朕躬

司徒,司空,冢宰,元輔摠[註13]率百寮 以寧社稷

其與羣卿[註8],大夫勉朂[註14]乃心 稱朕意焉

諸所興作宮室之役 皆以遺詔罷之

官奴婢六十已上 免爲良人

十二月 詔曰

烈祖明皇帝 以正月棄背天下 臣子永惟忌日之哀 其復用夏正

雖違先帝通三統之義 斯亦禮制所由變攺也

又夏正於數爲得天正 其以建寅之月爲正始元年正月 以建丑月爲後十二月

卿字 は 卿字 の異体字で あるが、厳密に書くので あれば![]() と なる

と なる

厳密に言えば、太和暦で言う所の景初二年(238年)12月1日と言う事なので あろうか

帝病甚 では無く 帝甚病 と表記している ものも あるが、どちらが正しいか

𦕈字 は 眇字 の異体字で表音は ビョウ

洪(hóng)字 を 鴻(hóng)字 と表記している ものも あり、どちらが正しいのかは分からない

一応同音かつ

摠字 は 總(総)字 の異体字で表音は ソウ

朂字 は 勗字 の異体字で表音は キョク、ただし モウ と

【歴史文化ライブラリー 105 魏志倭人伝を読む 下】 P.125正始改元は景初三年正月の時点で確定して おり、年始月を 12月から 1月に戻すと言う

この年の十二月、詔勅をくだして、ふたたび夏王朝の暦(夏暦)をもちいることを命じた。

すなわち夏暦に則って、翌年の正月にあたる月を景初三年の「後の十二月」とし、そして翌年の二月を正始元年の正月にするということにした。

突然にも、かつ景初三年という年も押しつまった時期に、あわただしく暦の改定がなされたのである。

こうした出しぬけの暦の変更では、景初四年銘の三角縁神獣鏡が存在していても不思議ではない。

再度の私見に なるが、改元とは準備作業を要するもの なので、本来は延康元年3月よりも前に改元する予定で あったが準備が間に合わず、建安から延康への改元時期が延康元年三月にちなみに、実際にありえない紀年月を記した銅鏡には、後漢の延康元年(二二〇)二月辛丑朔銘の半円方形帯神獣鏡(浙江省紹興古墓出土という)がある。

延康と改元されたのは、建安二十五年三月であった(『後漢書』孝献帝紀、建安二十五年三月条に、「延康と改元す」とある)。

景初四年銘の銅鏡があっても、なんら不思議ではないであろう。

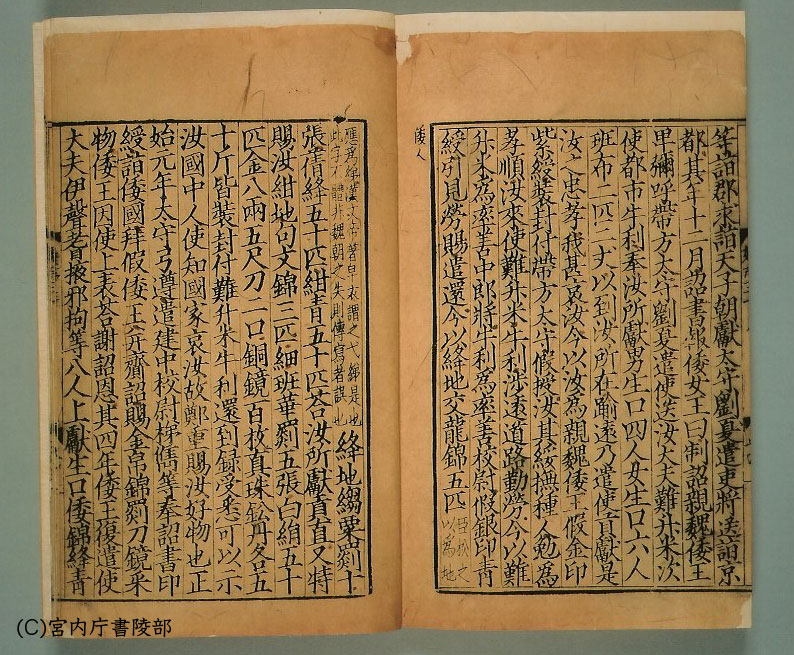

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

景初二年 六月 倭女王遣大夫難升米等詣郡 求詣天子朝獻 太守劉夏遣吏將送詣京都

其年十二月 詔書報倭女王曰

制詔親魏倭王卑彌呼 帶方太守劉夏遣使送汝大夫難升米 次使都市牛利奉汝所獻 男生口四人 女生口六人 班布二匹二丈 以到 汝所在踰遠 乃遣使貢獻 是汝之忠孝 我甚哀汝 今以汝爲親魏倭王 假金印紫綬 裝封付帶方太守假授汝 其綏撫種人 勉爲孝順

汝來使難升米,牛利渉遠 道路勤勞

今以難升米爲率善中郎將 牛利爲率善校尉 假銀印靑綬 引見勞賜遣還

今以絳地交龍錦五匹臣松之以爲 地應爲綈 漢文帝著皂衣 謂之戈綈是也 此字不體 非魏朝之失 則傳冩者誤也 絳地縐粟罽十張 蒨絳五十匹 紺青五十匹 荅汝所獻貢直

又特賜汝 紺地句文錦三匹 細班華罽五張 白絹五十匹 金八兩 五尺刀二口 銅鏡百枚 真珠,鉛丹各五十斤

皆裝封 付難升米,牛利還到録受 悉可以示汝國中人 使知國家哀汝 故鄭重賜汝好物也

正始元年(240年) 太守弓遵遣建中校尉梯儁等 奉詔書,印綬詣倭國 拜假倭王 并齎詔 賜金,帛,錦罽,刀,鏡,采物

倭王因使上表荅謝恩詔

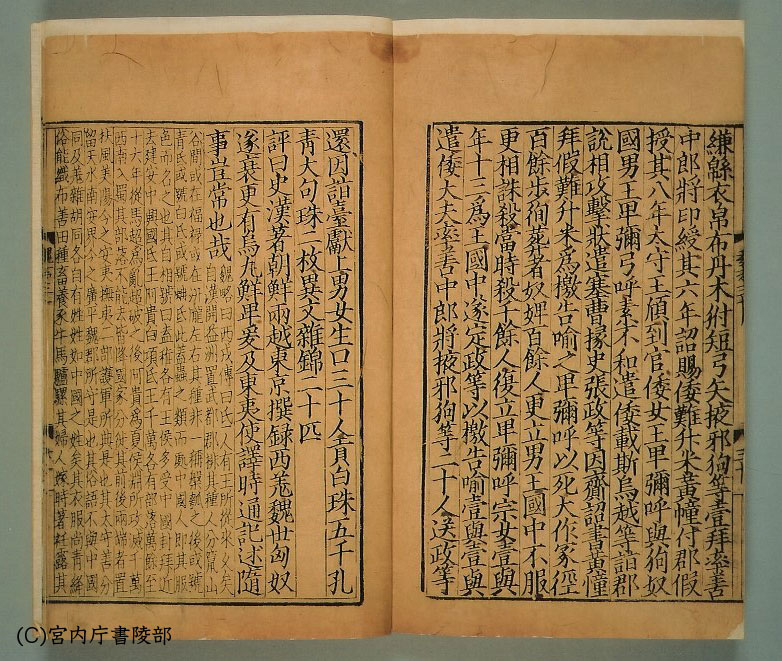

【三國志】 卷四 魏志 三少帝紀 第四 齊王芳

(正始四年)(243年)冬 十二月 倭國女王俾彌呼 遣使奉獻

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳本題から離れるが、"倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和" 以降を正始八年の記事とは切り離して考える論者も いるが、倭人伝の後半部分、具体的には "景初二年六月" から始まる箇所は全て年次毎に記事が採録されている様に見受けられるので、伝末までが正始八年の出来事で あると判断するのが妥当かと思われる

其四年(正始四年)(243年) 倭王復遣使大夫伊聲耆,掖邪拘等八人 上獻生口,倭錦,絳靑縑,緜衣,帛布,丹木,𤝔,短弓矢

掖邪狗等壹拜率善中郎將印綬

其六年(245年) 詔賜倭難升米黃幢 付郡假授

其八年(247年) 太守王頎到官

倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和 遣倭載斯烏越等詣郡 説相攻擊狀

遣塞曹掾史張政等 因齎詔書,黄憧 拜假難升米爲檄告喻之

卑彌呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人

更立男王 國中不服 更相誅殺 當時殺千餘人

復立卑彌呼宗女壹與 年十三爲王 國中遂定

政等以檄告喻壹與

壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人送政等還 因詣臺獻上男女生口三十人 貢白珠五千孔,靑大句珠二枚,異文雜錦二十匹

| 項番 | 景初改暦年月 | 年始月補正年月 | 西暦年 | 内容 | 考慮箇所 |

| 1 | 景初元年1月 | 青龍五年1月 | 237年 | ・ ・12月を年始月に変更すべき旨の奏言に より併行して改暦準備も開始 |

項番 2 とは排他で あるが、この時点で遡及書替されているのは元号のみか |

| 2 | 景初元年1月 | 青龍四年12月 | 236年 | 同上 | 項番 1 とは排他で あるが、月値も遡及書替が行われている場合は西暦年にも影響が及ぶ |

| 3 | 景初元年4月 | 青龍五年3月 | 237年 | 青龍から景初に改元し年始月も 1月から 12月に改暦され現在月の 3月は 4月に変更 | - |

| 4 | 景初二年6月 | 景初二年5月 | 238年 | 倭女王卑弥呼が派遣した難升米等が帯方郡に到着 | 項番 8 とは排他 |

| 5 | 景初二年12月 | 景初二年11月 | 238年 | 難升米等が洛陽に到着し引見され詔書を下される | 項番 9 とは排他 |

| 6 | 景初三年1月 | 景初二年12月 | 238年 | 明帝崩御と曹芳即位 | - |

| 7 | 景初三年1月~景初三年12月までの どこか | 青龍四年12月~景初三年11月までの どこか | 238年~239年の どこか | ・景初元号を廃止して翌年から使用される元号を決定 ・改元と同時に年始月を 12月から 1月に復元させるための準備を開始 |

- |

| 8 | 景初三年6月 | 景初三年5月 | 239年 | 倭女王卑弥呼が派遣した難升米等が帯方郡に到着 | 項番 4 とは排他 |

| 9 | 景初三年12月 | 景初三年11月 | 239年 | 難升米等が洛陽に到着し引見され詔書を下される | 項番 5 とは排他 |

| 10 | 景初三年12月 | 景初三年11月 | 239年 | 来月から翌年と なる予定を変更し、翌月を後十二月として翌々月の 1月を年始月に復元 | - |

| 11 | 正始元年 | 正始元年 | 240年 | 帯方郡太守弓遵が派遣した梯儁等が倭国王に会見し詔書を手渡す | - |

| 12 | 正始元年 | 正始元年 | 240年 | 卑弥呼が(帯方郡? に)使者を派遣し上表 | - |

| 13 | 正始四年12月 | 正始四年12月 | 243年 | 卑弥呼が(帯方郡? に)伊声耆,掖邪拘等を派遣し奉献 | - |

| 14 | 正始六年 | 正始六年 | 245年 | 難升米に下賜された黄幢を洛陽から帯方郡に移送(されて到着か?) | - |

| 15 | 正始八年 | 正始八年 | 247年 | ・卑弥呼が載斯烏越等を帯方郡に派遣し帯方郡は張政等を倭国に派遣し難升米に黄幢を手渡す ・卑弥呼死去して壱与が共立 ・壱与が掖邪狗等を洛陽に派遣し貢献 |

- |