1. 卑弥呼の墓は前方後円墳と考えて支障は無い と言う不思議主張

卑弥呼 の墓は円墳で あろう

文献を素直に読む限り、円墳以外には読解出来ないからで ある

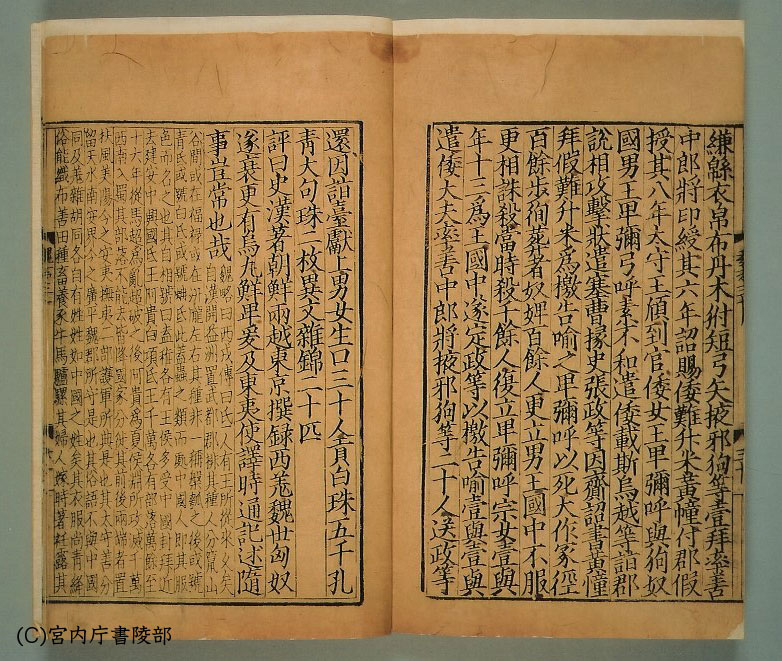

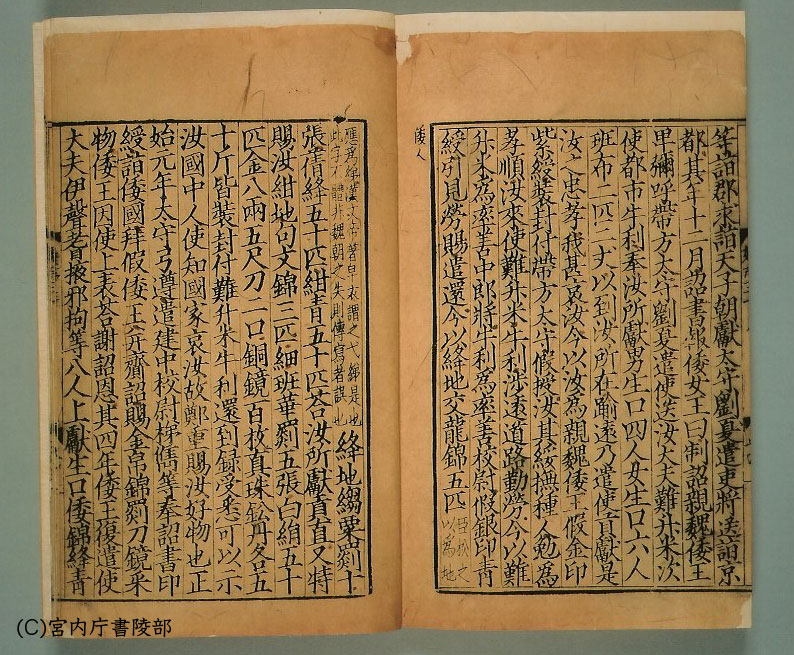

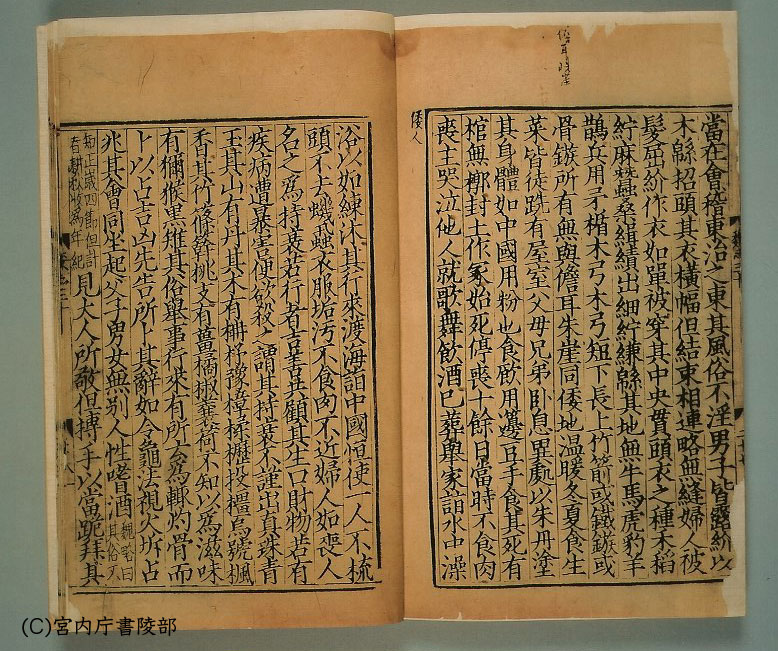

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)

卑彌呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人

直径が百歩余りの

円い墓、円墳を想起するのが普通の人の常識で あろう

所が、私は以前に以下の URI の人から 卑弥呼 の墓は前方後円墳と考えて良い と言う不思議な主張を された事が ある

ALEXの書斎

# なお、現時点では この不思議主張は上記 URI には見当たらない

# 以前は存在していた かと思うが、記憶違いで あろうか

そして それには根拠が あると言うので ある

その根拠とは何か と言うと、

【三國志】 卷十八 魏志 二李臧文呂許典二龐閻傳 第十八 典韋傳

太祖行酒 韋持大斧立後 刃徑尺

斧の刃の大きさを一尺(23cm 位か)と表記しているので、これと同様に 卑弥呼 の墓も前方後円墳の円の部分(だけ)を 径百餘歩 と表記したに過ぎず、卑弥呼 の墓は必ずしも円墳では ない と言って のけたので ある

うぅむ 何と言うか、もう

そこまでして

卑弥呼 の墓を前方後円墳に したいのか?

と、呆れて しまったもので ある

尤も、ただ呆れてしまう だけでは その妄言を信じてしまう人も いるかも知れないので、事の是非を明らかに して おきたい

2. 径の考察

こう言う時の私の対処法は、もう これだけで ある

つまり、当該文献(この場合は 三国志) から

物体A_径_大きさB の箇所を全部抽出して是非を精査すると言う、古田さん が示した至極単純且(か)つ明瞭な作業を行うので ある

さて調べて見ると、上記 倭人伝 を含む三例、倭人伝 以外で あれば以下の二例が見付かった

1) 燉煌献径寸大珠

【三國志】 卷十六 魏志 任蘇杜鄭倉傳 第十六 蘇則傳

徵拜侍中 與董昭同寮

昭嘗枕則膝臥 則推下之曰

蘇則之膝 非佞人之枕也

初則及臨菑侯植 聞魏氏代漢 皆發服悲哭

文帝 聞植如此而不聞則也

帝在洛陽 嘗從容言曰

吾應天而禪

而聞有哭者 何也

則 謂爲見問 鬚髯悉張欲正論以對 侍中傅巽掐則曰

不謂卿也

於是乃止

文帝問則曰

前破酒泉張掖 西域通使 燉煌獻徑寸大珠

可復求市益得不

則對曰

若陛下 化洽中國 德流沙漠 卽不求自至

求而得之 不足貴也

帝默然

後則從行獵 槎桎拔失鹿 帝大怒 踞胡牀拔刀 悉收督吏將斬之

則稽首曰

臣聞 古之聖王不以禽獸害人

今陛下方隆唐堯之化

而以獵戲多殺羣吏 愚臣以爲不可 敢以死請

帝曰

卿直臣也

遂皆赦之

然以此見憚

黃初四年左遷東平相 未至 道病薨 諡曰剛侯

子怡嗣

怡薨 無子 弟愉襲封

愉咸熙中爲尚書

燉煌が直径 一寸の大きな 珠 を献上したと言う

ここに ある 珠 とは良く 真珠 の事と解釈される事が多いが、私は真珠ではなく 硬玉 の 翡翠 か 軟玉 で出来た宝玉で あろうと考えている

真珠に ついては以下の通り、

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

又特賜汝 紺地句文錦三匹 細班華罽五張 白絹五十匹 金八兩 五尺刀二口 銅鏡百枚 真珠,鉛丹各五十斤

真珠と正確に記載されている事が分かる

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

出真珠,青玉 其山有丹 其木有柟,杼,豫樟,楙櫪,投橿,烏號,楓香

真珠と 玉 を区別している事が分かる

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人送政等還 因詣臺獻上 男女生口三十人 貢白珠五千孔 青大句珠二枚 異文雜錦二十匹

真珠以外の宝玉として、白珠 や 青大句珠 の名を確認出来る

となると、珠 とは真珠以外の宝玉を指しているものと考えた方が良いかも知れない

第一、燉煌 には海が無いので真珠を採取する事は不可能で あろう

いや、世の中には淡水真珠と言う物も あるらしい ので、不可能とまでは言い切れないか

話が逸れた

まぁ真珠でも宝玉でも良いので あるが、珠とは基本的に円球体の形状を しているので あろうから、

燉煌獻徑寸大珠

と あれば誰もが この 珠 全体の大きさを指している事を想起しよう

少なくとも

真珠が前方後円墳の様な外見を している ものは見た事が無いし、翡翠を加工するに せよ、基本的には円球形かと思う

古代日本の

勾玉の形状も あるが、これは人工的に加工して あの形状に仕立て ているので特殊な例で あろう

つまり、上文は円球形の物体の全体の大きさを表記している事に なる

2) 韋持大斧立後 刃径尺

次は上記 URI の人が前方後円墳の根拠として挙げていた箇所で ある

【三國志】 卷十八 魏志 二李臧文呂許典二龐閻傳 第十八 典韋傳

太祖征荊州 至宛 張繡迎降

太祖甚悅 延繡及其將帥 置酒高會

太祖行酒 韋持大斧立後 刃徑尺

太祖所至之前 韋輒舉斧目之

竟酒 繡及其將帥莫敢仰視

後十餘日 繡反 襲太祖營 太祖出戰不利 輕騎引去

韋戰於門中 賊不得入

兵遂散 從他門並入

時韋校尚有十餘人 皆殊死戰 無不一當十

賊前後至稍多 韋以長戟左右擊之 一叉入 輒十餘矛摧

左右死傷者略盡

韋被數十創 短兵接戰 賊前搏之

韋雙挾兩賊擊殺之 餘賊不敢前

韋復前突賊 殺數人 創重發 瞋目大罵而死

賊乃敢前 取其頭 傳觀之

覆軍就視其軀

太祖退 住舞陰 聞韋死爲流涕 募閒取其喪

親自臨哭之 遣歸葬襄邑 拜子滿爲郎中

車駕每過 常祠以中牢

太祖思韋 拜滿爲司馬 引自近

文帝卽王位 以滿爲都尉 賜爵關內侯

お分かりで あろうか?

斧と言う物は当然の事ながら刃が ある金属の部分と刃の無い金属の部分、そして手で持つ

柄 の部位で構成されて いる

訳で ある

良く見てみよう

太祖行酒 韋持大斧立後 刃徑尺

ここでは斧の

刃の部分の大きさが一尺で ある と書いているので ある

決して斧の大きさが一尺で ある と記しているのでは ない

当たり前と言っては当たり前の事で あるが、これは斧の部位として刃と刃以外の箇所が ある事を前提として記述されている

故に こそ、斧の刃と言う部位を特定して記述しているので ある

ここで再度、卑弥呼 の墓の形状に ついて記載された原文を見直して みよう

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

卑彌呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人

冢の大きさが直径 百歩余りで ある と書いて ある

つまり、冢は円形の部分で のみ構成されている事が前提と されているからこそ、冢の部位を指定する必要が無いので ある

冢の一部分で ある後円部の大きさが百歩余りとは書かれていない事、明瞭で あろう

これを見る限り、卑弥呼 の墓が四辺形の前方部と円状の後円部を繋ぎ合わせた様な複雑な形状を している

様には読解出来ないので ある

3. 箸墓は後代に方部を追築したのか

ついでに触れておくが、奈良県に ある箸墓(箸中山古墳)を 卑弥呼 の冢墓に比定する論者も いる

その方々 宣(のたま)わく、

箸墓は円墳として築造されたが、後に なって方部を付け足した

と言うので ある

いやいや、この人達は

頭が どうかして しまっているので あろうか?

一体何のために その様な事を行う必要が あったのか、本当に良く分からない

この手の

輩は

始めから結論ありきで箸墓を 卑弥呼 の冢墓で あると決め付け、文献に合致しないので あれば

合致する様に捩じ曲げて解釈すると言う、

大和教と言う名の宗教の徒なので あろう

上記の主張に ついては彼等に とっては

甚だ残念ながら、

【古代日本はここまで見えてきた 考古学最前線を行く】 p.99

著者 : 大塚 初重, 森 浩一, 岡村 道雄

(以下は大塚 初重氏が担当)

この箸墓の築造年代を推定する根拠になっているのは、もちろんそこから出土した土器で、前方部の墳丘の裾あたりと周濠部から発見されたものは、いわゆる布留0式土器と呼ばれています。

これは何かといいますと、考古学では発掘された土器の形や文様、製作技法の特色からいろんなふうに区別するのですが、布留0式というのは、布留遺跡(奈良県天理市)から発掘された土師器の分類で最古型式の土器のグループをⅠ、Ⅱ式より古い0式としていますが、その0式土器と形式が似ているということですね。

ところが、後円部の墳丘から、この布留0式より古い庄内式土器らしいものが見つかったため、以前は、最初に後円部がつくられ、あとから前方部が付け加えられたと考えられたこともありました。

しかし、昨年、橋本輝彦さんを中心とした桜井市教育委員会の調査の結果、最初から周濠をめぐらせた前方後円墳としてつくられたということが明らかになりました。

つまり、布留0式期には定型的な前方後円墳が出現していたと考えられるのです。

と言う事で完全に否定されている

4. 結論

卑弥呼 の墓は前方後円墳では ない

明らかに円墳で ある

前記 1. の URI の人が何故この様な不思議主張を されたのか その真意は不明で あるが、恐らくは 卑弥呼 の墓は箸墓古墳で なければ ならない と言う

偏った見解を持っていると言う事で あろう

文献を客観的に読解しようと せず、

結論ありきで 卑弥呼の墓 = 箸墓古墳 = 前方後円墳 と言う図式が脳内に埋め込まれていて自説に都合が悪い章句の読解を故意に歪曲したため、到底成立し

難い不思議主張を強行するに至ったので あろうか と思われる

5. 関連 URI

参考と なる URI は以下の通り

斧 - Wikipedia

尺 - Wikipedia

公開 : 2014年7月18日