1. 応神と神功に関する諸疑問

日本古代史に興味を持つ者ならば、誰にでも必ず疑問に思ってしまう事の一つや二つ位、あるで あろう

その一つが、これで あろうか

a) 応神天皇は仲哀天皇の皇太子で あったのか?

これは つまり、

b) 神功皇后は本当に皇后で あったのか?

そして もう一つ、

c) 神功皇后は一体誰の子を出産したのか?

更に もう一つ、

d) 仲哀天皇と神功皇后は何故 筑紫 橿日宮(香椎宮) 等と言う筑紫の中心地から離れた所に いたのか?

尚、本考察は天皇家や大和朝廷に格別の思い入れが ある方には不快に思われる内容で ある可能性が あるので、そう言った方は これ以上読み進めない方が良いかも知れない

2. 応神と神功の身の上

.1 何故 橿日宮に いたのか

日本書紀 仲哀紀 及び 神功紀 を読むと、仲哀天皇と神功皇后は 筑紫 橿日宮 に いたと ある

該当する記述を引用しよう

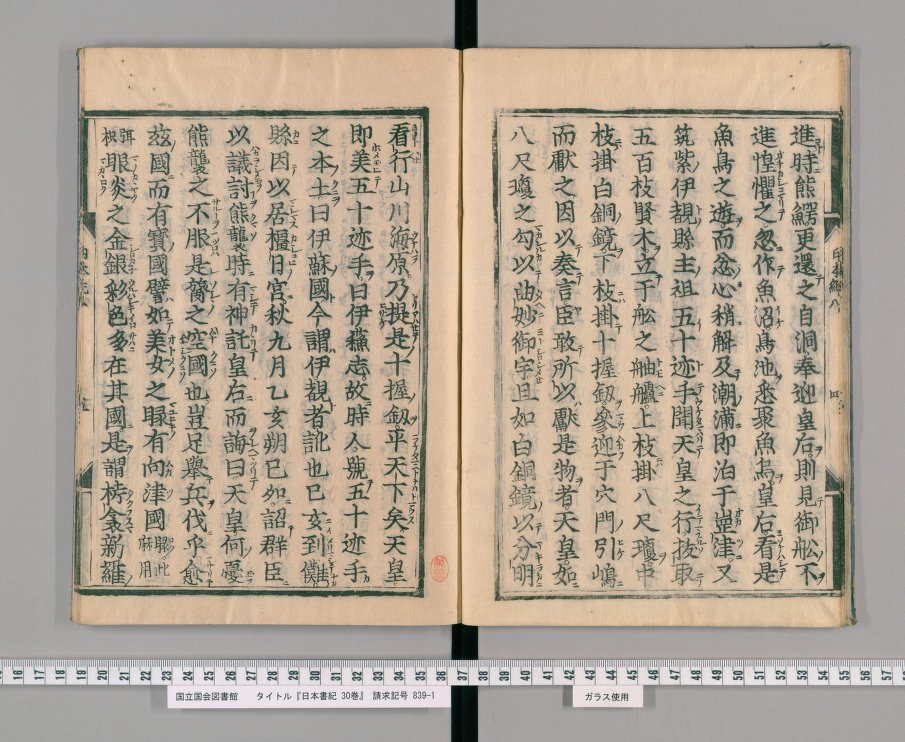

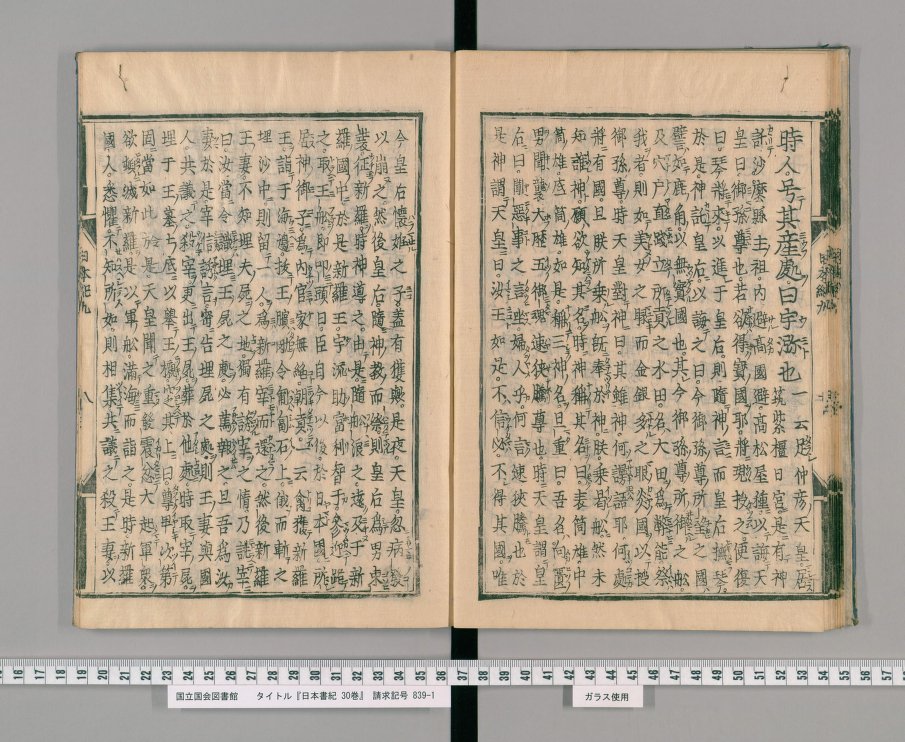

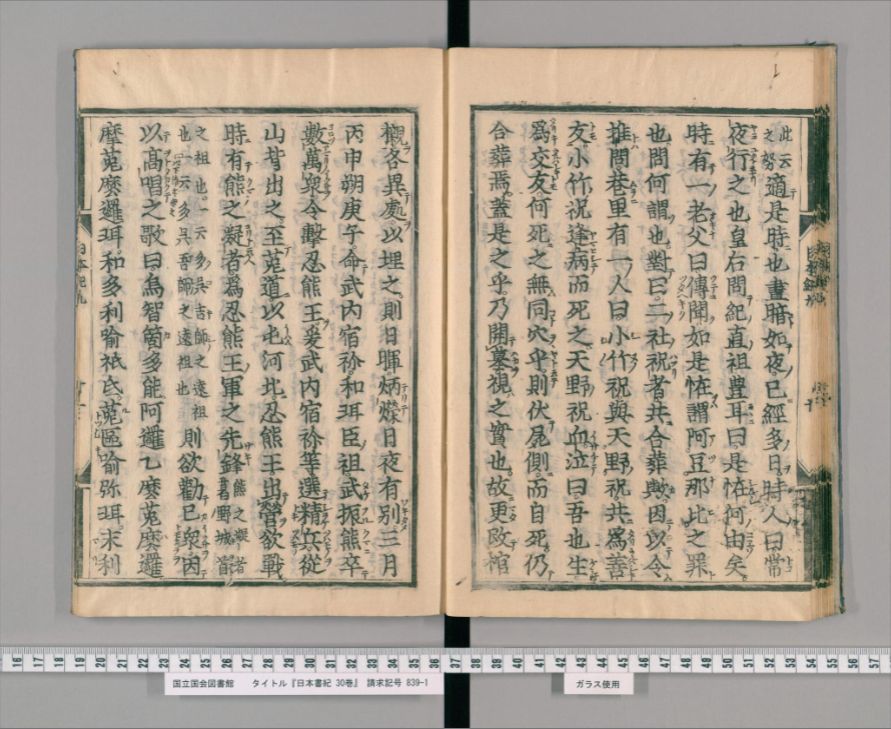

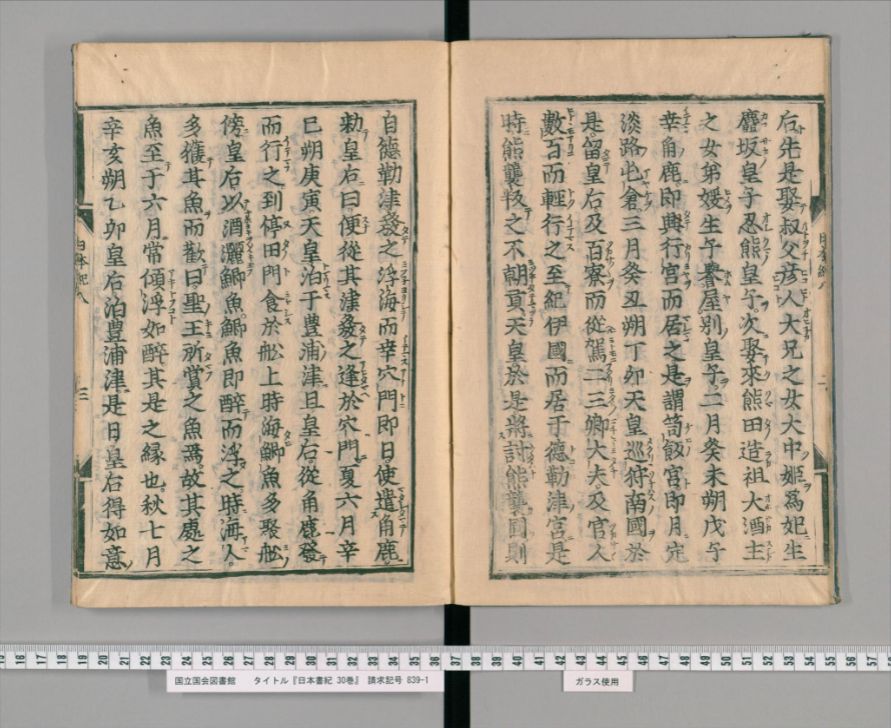

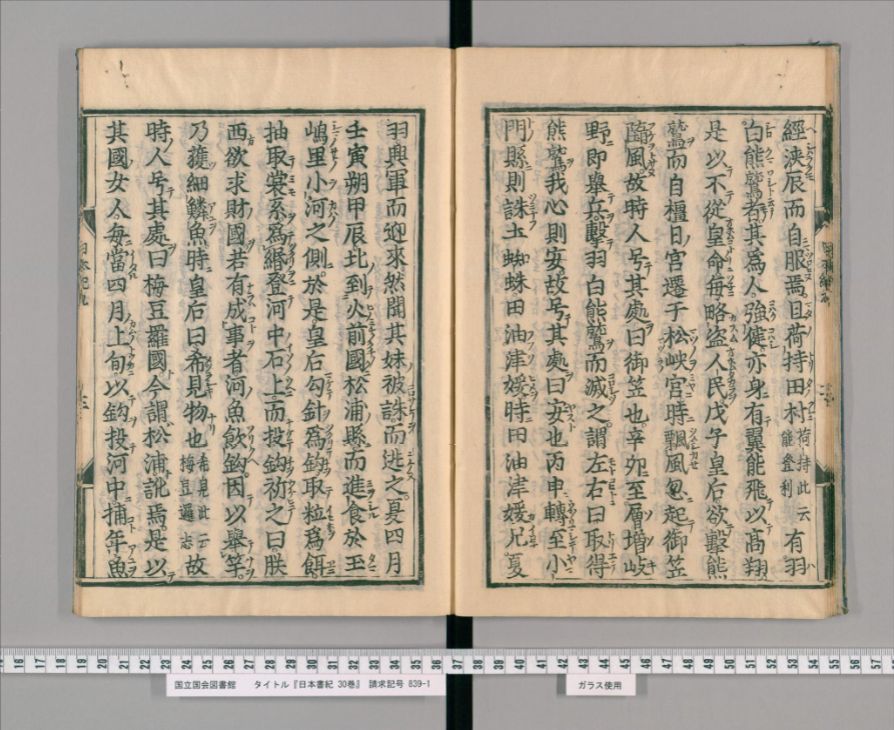

【日本書紀】 卷第八 足仲彥天皇 仲哀天皇

撰者 : 舎人親王 等

(八年)己亥 到儺縣因以居橿日宮

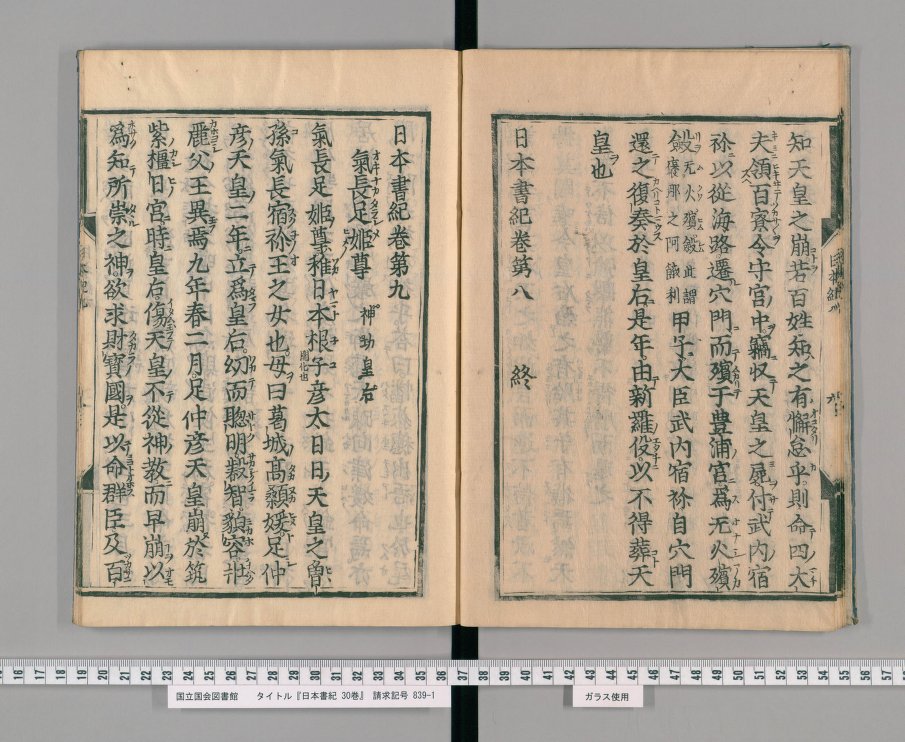

【日本書紀】 卷第九 氣長足姬尊 神功皇后

(足仲彥天皇)九年 春二月 足仲彥天皇崩於筑紫橿日宮

(九年三月)戊子 皇后欲擊熊鷲 而自橿日宮遷于松峽宮

(夏四月?)皇后還詣橿日浦

(九年)十二月 戊戌 朔 辛亥 生譽田天皇於筑紫

故時人號其産處曰宇瀰也

一云 足仲彥天皇 居筑紫橿日宮

率直に言うが、筑紫の国府は 大宰府 で あろう

福岡県の地図を見れば容易に分かる事で あるが、福岡平野の枢要地は博多天神から御笠川を

溯って筑紫野市に至る一帯に ある

しかし ながら、橿日(香椎)は福岡平野の中心部からは北に離れてしまって おり、何故仲哀天皇と神功皇后は この地を九州での根拠地と定めたのか、全く

以て理解に苦しむ

抑々仲哀天皇は熊襲を誅伐するために九州に出向した筈で ある

熊襲の拠点が

何処かは良く分からないが、仮に南九州と言う事で あれば大宰府に九州経略の大本営を置くべきで あろう

南に軍を進めるに当たっては、更に橿日から

松峽宮 に居を

遷している

松峽宮は現在の 福岡県 朝倉郡

筑前町 栗田 で あると言う

ここは橿日から更に輪に掛(か)けて辺鄙な所と言う

他無い

不自然な大本営の設置で あり、

益々訳が分からない

松峽宮では軍糧の調達や輸送、兵員の編成等、兵站を立てる上で不便極まり無く、これでは仲哀天皇の軍略眼を疑わざるを得ない

私で あれば、熊襲鎮定の大本営は久留米か柳川、八女の辺りに置く所で ある

また、新羅を征伐すると言う事で あれば、博多港を拠点にして水軍を統帥する必要が ある

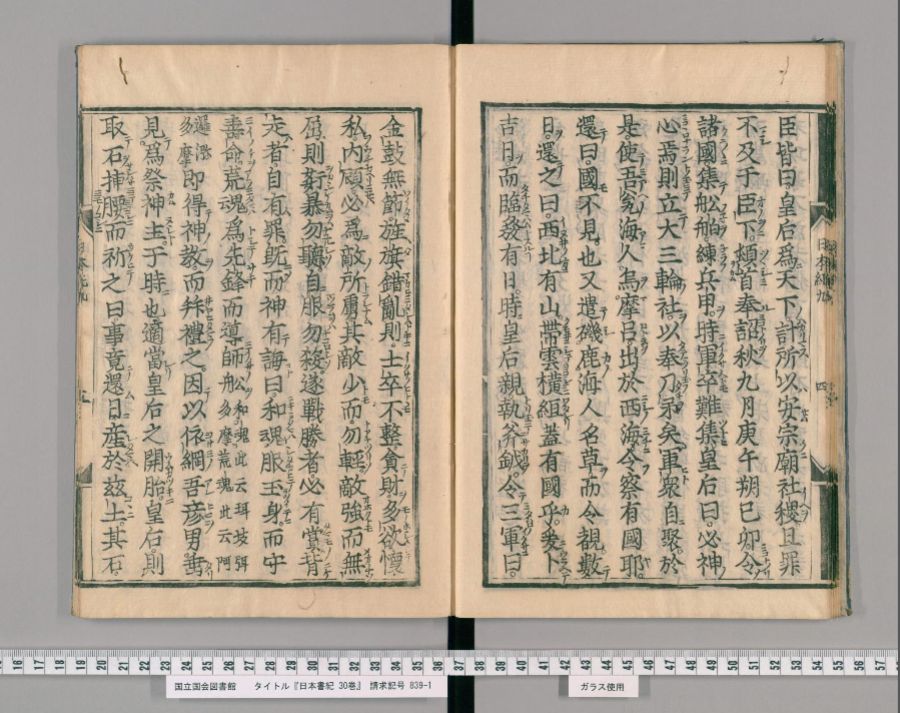

【日本書紀】 卷第九 氣長足姬尊 神功皇后

(九年)秋九月 庚午 朔 己卯 令諸國集船舶練兵甲

水軍を編成したので あれば その軍船を

留める最適の地は博多港で あり、橿日では無い

では何故仲哀天皇達は 大宰府や博多港に乗り込む事が出来なかったか?

答えは簡明、大宰府や博多港には既に筑紫国を支配する現地の統治者が占有して いたため、

彼の地に割り込んで割拠する事は不可能で あったと言う事で あろう

当たり前と言えば当たり前では あるが、筑紫国と言うのは古代から開けていた文明先進地で あり、ここが

無人の荒野で あった筈が無い

当時 大和朝廷の直轄統治が どこまで及んでいたかは分からないが、当然 筑紫国に おける現地支配を行っていた者が いなくては ならない

当時筑紫国を現地統治していた者の名は不明で あるが、

名無しさん では落ち着かないので、仮に彼の者を

筑紫王 とでも呼称しよう

大宰府は筑紫王の直轄領で あったため、仲哀天皇達は

其処から少し離れた場所にしか居場所を確保出来なかったと考えれば、何故 橿日と言った辺鄙な所に本拠を置かざるを得なかったのかを

綺麗に理解出来るで あろう

.2 応神天皇は仲哀天皇の庶子扱い

日本書紀を読む限りでは、神功皇后が大和国を離れている隙を狙って

麛坂王 と 忍熊王 が謀叛を起こした事に なっている

いやいや、

冗談も休み休みに して欲しい

応神天皇は 胎中天皇 と言われているので、仲哀天皇の末子と言う事に なる

つまり、麛坂王や忍熊王の方が年上、年長者なので ある

そして この二人の皇子は大和朝廷の本拠地で ある大和国を任されていたと言う事で ある

これは、仲哀天皇から継嗣者として

留守居役を任されていたと見做して良いと思われる

そう、仲哀天皇の

世継、

皇太子は応神天皇では無く麛坂王の方なので ある

この時の日本書紀の記述は以下の通りで ある

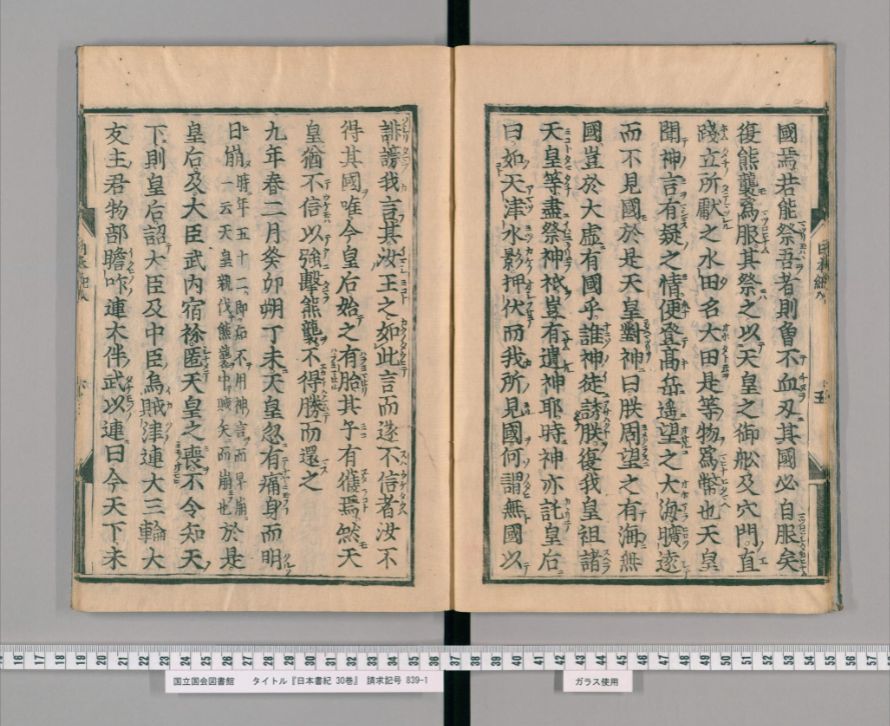

【日本書紀】 卷第九 氣長足姬尊 神功皇后

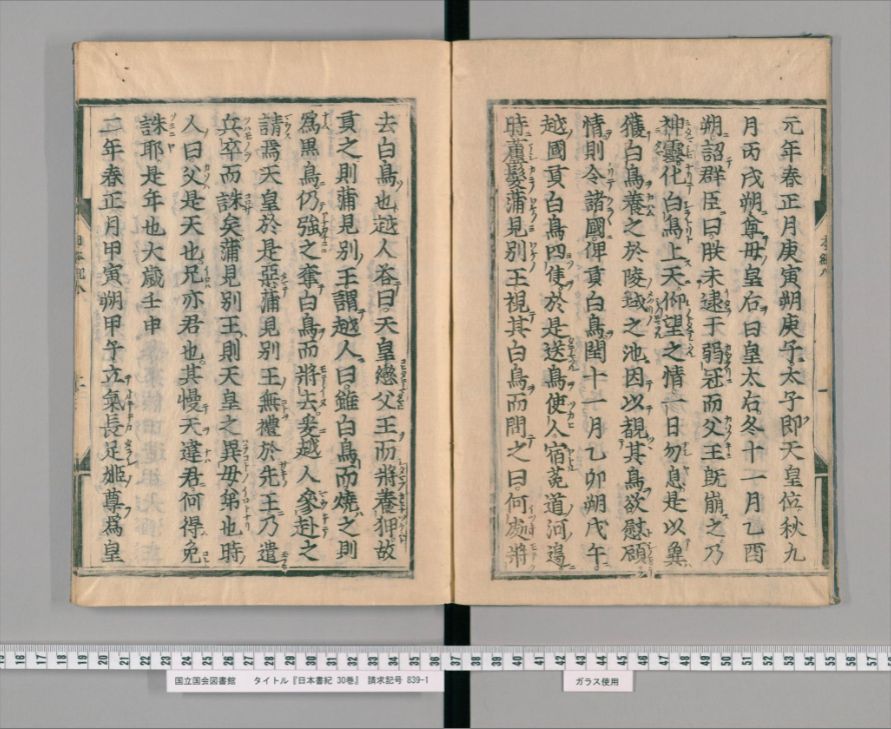

爰伐新羅之明年(足仲彥天皇十年か)春二月 皇后領群卿及百寮 移于穴門豐浦宮

卽收天皇之喪 從海路以向京

時麛坂王,忍熊王 聞天皇崩亦皇后西征幷皇子新生 而密謀之曰

今皇后有子

群臣皆從焉

必共議之立幼主

吾等何以兄從弟乎

乃詳爲天皇作陵 詣播磨 興山陵於赤石 仍編船 絚于淡路嶋 運其嶋石而造之

則毎人令取兵 而待皇后

於是犬上君祖倉見別與吉師祖五十狹茅宿禰 共隸于麛坂王 因以爲將軍令興東國兵

時麛坂王,忍熊王 共出菟餓野而祈狩之曰祈狩 此云于氣比餓利

若有成事 必獲良獸也

二王各居假庪 赤猪忽出之登假庪 咋麛坂王而殺焉

軍士悉慄也

忍熊王謂倉見別曰

是事大怪也

於此不可待敵

則引軍更返 屯於住吉

猪と言うのは人間を攻撃する事も あるが、特に攻撃性が強い動物では無いので、好んで人を殺傷する事は無い

咋殺 と あり 岩波文庫 の【日本書紀】では "

咋ひて

殺しつ" と訓ませるが、猪は人を喰い殺す事は行わないので、この

訓読みは少々違和感を覚える

尤も、猪は噛み付く事は あるので、それで喰い殺されたものと誤認したので あろう

咋殺の訓としては、"

咋みて

殺しつ" の方が正しい様にも思う

ただ、これは本当に事故死で あろうか?

両皇子が猪狩りを行う事が分かって いれば、

態と痛め付けるなり何なりして

激昂させた猪を両皇子

目掛けて放せば、誘導されて標的を攻撃するので あろう

私は これを、神功皇后による暗殺で あろうと考えるので あるが、

如何で あろうか

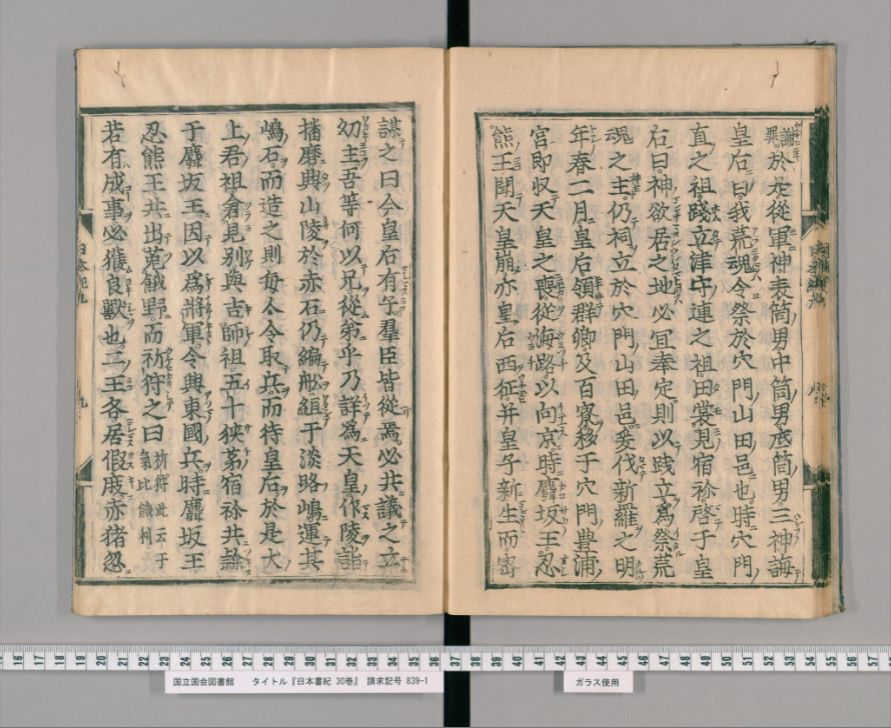

【日本書紀】 卷第九 氣長足姬尊 神功皇后

時皇后聞忍熊王起師以待之 命武內宿禰 懷皇子横出南海 泊于紀伊水門

皇后之船 直指難波

于時皇后之船𢌞於海中 以不能進 更還務古水門而卜之 於是天照大神誨之曰

我之荒魂 不可近皇居

當居御心廣田國

卽以山背根子之女葉山媛 令祭

亦稚日女尊誨之曰

吾欲居活田長峽國

因以海上五十狹茅 令祭

亦事代主尊誨之曰

祠吾于御心長田國

則以葉山媛之弟長媛 令祭

亦表筒男,中筒男,底筒男三神誨之曰

吾和魂 宜居大津渟中倉之長峽

便因看往來船

於是 隨神教以鎭坐焉

則平得度海

忍熊王復引軍退之 到菟道而軍之

皇后南詣紀伊國 會太子於日高

以議及群臣 遂欲攻忍熊王 更遷小竹宮小竹 此云芝努

適是時也 晝暗如夜 已經多日 時人曰 常夜行之也

皇后問紀直祖豐耳曰

是怪何由矣

時有一老父曰

傳聞 如是怪謂阿豆那比之罪也

問

何謂也

對曰

二社祝者 共合葬歟

因以令推問巷里 有一人曰

小竹祝與天野祝共爲善友 小竹祝逢病而死之

天野祝血泣曰

吾也生爲交友 何死之無同穴乎

則伏屍側而自死 仍合葬焉

蓋是之乎

乃開墓視之實也

故更改棺櫬 各異處以埋之

則日暉爃 日夜有別

昼が夜の如く暗いと あるが、継嗣闘争中に日食でも起きたので あろうか

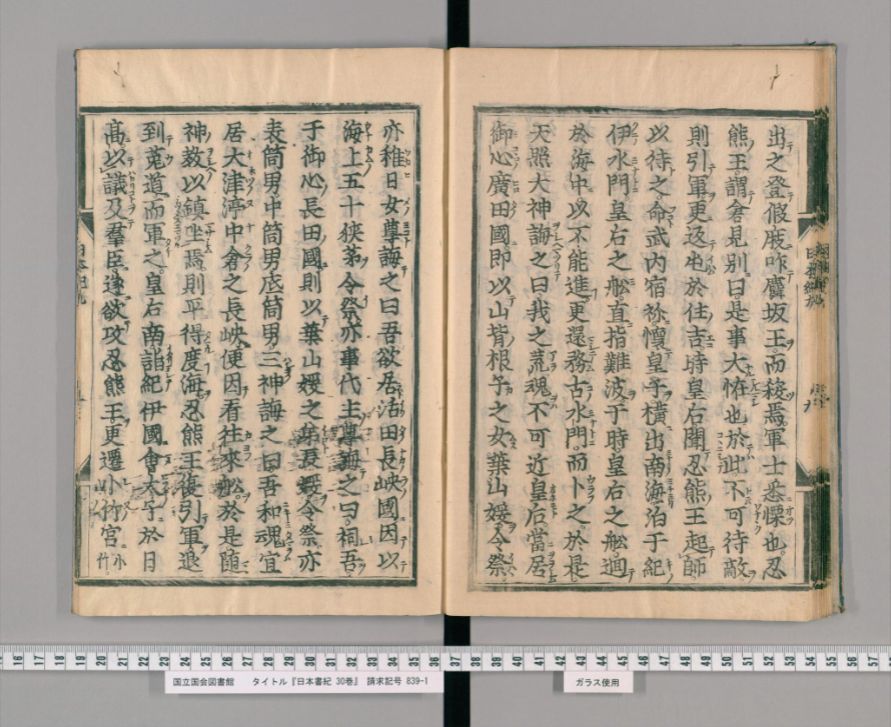

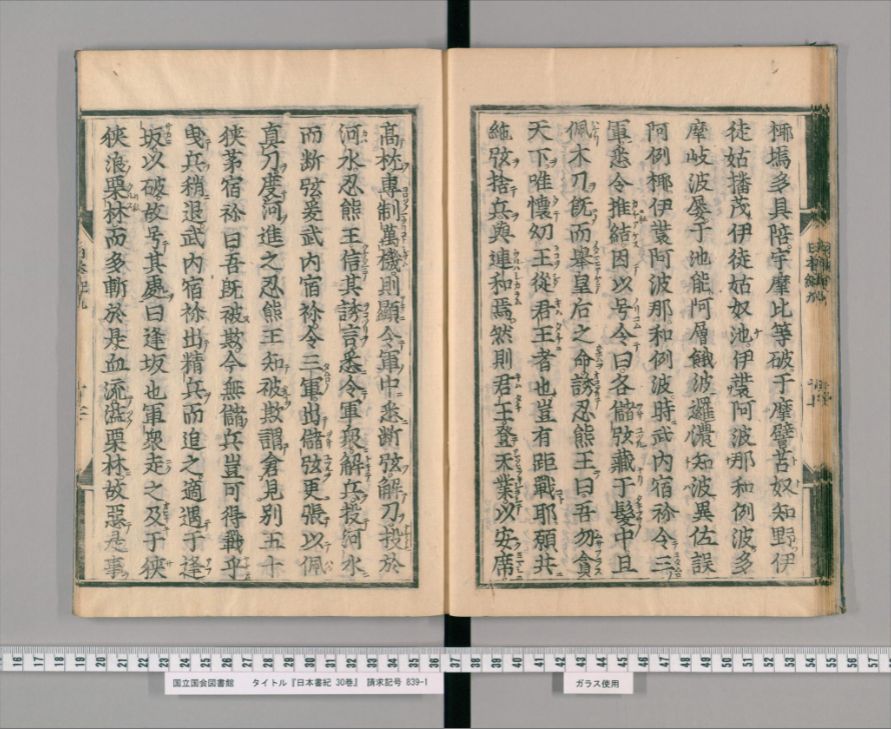

三月 丙申 朔 庚子 命武內宿禰,和珥臣祖武振熊 率數萬衆 令擊忍熊王

爰武內宿禰等 選精兵 從山背出之 至菟道以屯河北

忍熊王出營欲戰

時有熊之凝者 爲忍熊王軍之先鋒

熊之凝者 葛野城首之祖也

一云 多吳吉師之遠祖也

則欲勸己衆 因以 高唱之歌曰

烏智箇多能 阿邏々麼菟麼邏 摩菟麼邏珥 和多利喩祇氐 菟區喩彌珥 末利椰塢多具陪 宇摩譬等破 于摩譬苔奴知野 伊徒姑播茂 伊徒姑奴池 伊裝阿波那 和例波 多摩岐波屢 于池能阿層餓 波邏濃知波 異佐誤阿例椰 伊裝阿波那 和例波

時武內宿禰 令三軍悉令椎結 因以號令曰

各以儲弦藏于髮中 且佩木刀

旣而乃舉皇后之命 誘忍熊王曰

吾勿貧天下 唯懷幼王從君王者也

豈有距戰耶 願共絶弦捨兵 與連和焉

然則君王登天業 以安席高枕 專制萬機

則顯令軍中悉斷弦解刀 投於河水

忍熊王信其誘言 悉令軍衆解兵投河水而斷弦

爰武內宿禰令三軍出儲弦更張 以佩眞刀 度河而進之

忍熊王知被欺 謂倉見別,五十狹茅宿禰曰

吾旣被欺 今無儲兵 豈可得戰乎

曳兵稍退

武內宿禰 出精兵而追之

適遇于逢坂以破 故號其處曰逢坂也

軍衆走之 及于狹々浪栗林而多斬 於是血流溢栗林

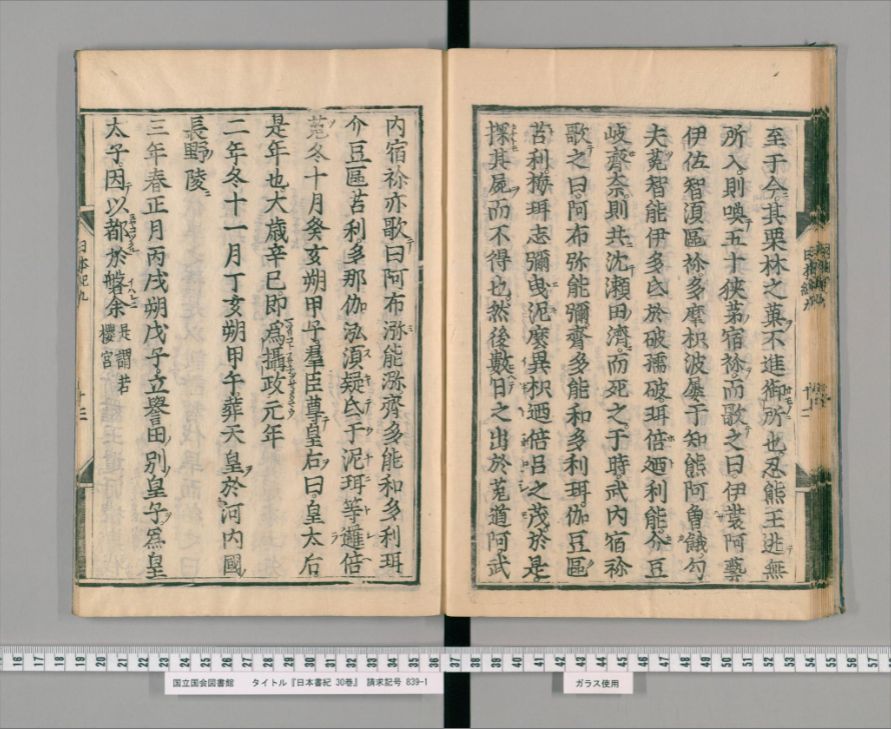

故惡是事 至于今其栗林之菓不進御所也

忍熊王逃無所入 則喚五十狹茅宿禰 而歌之曰

伊裝阿藝 伊佐智須區禰 多摩枳波屢 于知能阿曾餓 勾夫菟智能 伊多氐於破孺破 珥倍廼利能 介豆岐齊奈

則共沈瀬田濟而死之

于時武內宿禰歌之曰

阿布彌能彌 齊多能和多利珥 伽豆區苔利 梅珥志彌曳泥麼 異枳廼倍呂之茂

於是探其屍而不得也

然後數日之出於菟道河 武內宿禰亦歌曰

阿布瀰能瀰 齊多能和多利珥 介豆區苔利 多那伽瀰須疑氐 于泥珥等邏倍菟

いや もう何と言うか、謀叛を起こした方が征伐する側に騙されると言うのは どう言う事なのか?

これは明らかに、謀叛を起こしたのは応神天皇と神功皇后側で あったとしか読めない

騙されたのが年長者の忍熊王で、騙して王権を奪取したのが末子の応神天皇と言う事は、年長者の忍熊王の方が正統な嫡流で、応神天皇の方は仲哀天皇の庶流庶子で あるものと解するより あるまい

先ず麛坂王を暗殺し、次ぎに忍熊王を詐欺に

嵌めて追い詰めて憤死せしめたので あろう

つまり、仲哀天皇の庶子で末子の応神天皇を擁する神功皇后が、皇位継承には邪魔と なった仲哀天皇の嫡子で皇太子である麛坂王および嫡流で ある忍熊王を抹殺したと言う事で ある

皇位継承と言うのは、滅茶苦茶で ある

ここまで悪逆非道を尽くせるもの なのか

.3 神功皇后は本当に皇后で あったのか

応神天皇は仲哀天皇の皇太子では無かった

そうなると、必然的に神功皇后は

本当に皇后で あったのか、疑問が生じざるを得ないので ある

勿論、神功皇后が本当に皇后で あったが嗣子に恵まれず、

已むを得ず側妾庶流の庶長子を皇太子に立てていたと言う可能性も ある

神功皇后の立皇后に関する記述で あるが、

【日本書紀】 卷第八 足仲彥天皇 仲哀天皇

二年 春正月 甲寅 朔 甲子 立氣長足姬尊爲皇后

先是娶叔父彥人大兄之女大中姬爲妃 生麛坂皇子,忍熊皇子

次娶來熊田造祖大酒主之女弟媛 生譽屋別皇子

【日本書紀】 卷第九 氣長足姬尊 神功皇后

氣長足姬尊 稚日本根子彥大日々天皇之曾孫 氣長宿禰王之女也 母曰葛城高顙媛

足仲彥天皇二年 立爲皇后 幼而聰明叡智 貌容壯麗 父王異焉

神功皇后よりも先に 大中姫 が仲哀天皇の妃と なっている事が分かる

しかも、大中姫は 彦人大兄 の娘と あるので、

大中姫は王族と言う事に なる

つまり、

皇后の条件は充分に備えていると言う事で ある

麛坂皇子と忍熊皇子は共に大中姫の子なので、やはり麛坂皇子は皇太子として仲哀天皇から認められていたものと考えるのが妥当で ある

となると継嗣の問題からも

大中姫の方が神功皇后よりも上位に置かれていたとしても、特に不思議は無い様に見受けられる

上記記述からも多少は読み取れるが、恐らく大中姫の方が神功皇后よりも かなり年上で あったものと思われる

仲哀二年正月に神功皇后が立皇后と なって いるが、その際の神功皇后の年齢は、24歳で あろうか

【日本書紀】 卷第九 氣長足姬尊 神功皇后

六十九年 夏四月 辛酉 朔 丁丑 皇太后崩於稚櫻宮時年一百歲

神功皇后は神功摂政六十九年に死去しているが、その際の年齢は百歳で あったと言う

ここから逆算すると、

【日本書紀】 卷第九 氣長足姬尊 神功皇后

(伐新羅之明年)冬十月 癸亥 朔 甲子 群臣尊皇后曰皇太后

是年也太歲辛巳 則爲攝政元年

摂政元年 = 新羅征伐明年で あり、この時の神功皇后の年齢は 32歳と なる

【日本書紀】 卷第九 氣長足姬尊 神功皇后

九年 春二月 足仲彥天皇崩於筑紫橿日宮

【日本書紀】 卷第八 足仲彥天皇 仲哀天皇

九年 春二月 癸卯 朔 丁未 天皇忽有痛身而明日崩 時年五十二

卽知不用神言而早崩一云 天皇親伐熊襲 中賊矢而崩也

仲哀九年に仲哀天皇が崩御しているが、その際の年齢は 31歳と なる

更に逆算すれば、仲哀二年の時点では 24歳と なる

仲哀二年の内に仲哀天皇が 越前国 角鹿(敦賀) に入るが、その際に神功皇后も同行させていた様に見える

子持ちで

年嵩の

行った大中姫よりは、

子が無くて初々しくも うら若い神功皇后を連れて行く選択肢を、男ならば選ぶで あろう

或いは二人は新婚旅行気分で あったかも知れないが

【日本書紀】 卷第八 足仲彥天皇 仲哀天皇

(二年)二月 癸未 朔 戊子 幸角鹿卽興行宮而居之 是謂笥飯宮

卽月 定淡路屯倉

三月 癸丑 朔 丁卯 天皇巡狩南國 於是留皇后及百寮而從駕二三卿大夫及官人數百而輕行之 至紀伊國而居于德勒津宮

天皇と皇后が共に王宮を離れると言う事が あって良いのか私には少々不自然に思えるので あるが、これが皇后では無く

若い側妾で あれば、とても自然に見える

この敦賀

行幸 時点では既に麛坂皇子と忍熊皇子が存在しているので、両皇子と大中姫は明らかに王宮の

大留守居 として万が一の時に備えて残されたものと思われる

尚、仲哀天皇は熊襲鎮定のため西国に出向いた際に、穴門国(長門) 豊浦 で神功皇后を呼び召しているので あるが、

【日本書紀】 卷第八 足仲彥天皇 仲哀天皇

(二年)三月 癸丑 朔 丁卯 天皇巡狩南國 於是留皇后及百寮而從駕二三卿大夫及官人數百而輕行之 至紀伊國而居于德勒津宮

當是時熊襲叛之不朝貢 天皇於是將討熊襲國 則自德勒津發之 浮海而幸穴門

卽日 使遣角鹿勅皇后曰

便從其津發之 逢於穴門

これも皇后として招いていると言うのは少々不自然に思えるが、やはり

若い側妾として捉えれば、自然な事に思える

.4 神功皇后は一体誰の子を出産したのか?

この疑問は、日本の皇室を考える上で、非常に

拙い事に なるかも知れない

仲哀天皇が穴門国 豊浦津 に入ったのは、仲哀二年六月の様で ある

【日本書紀】 卷第八 足仲彥天皇 仲哀天皇

(二年)夏六月 辛巳 朔 庚寅 天皇泊于豐浦津

神功皇后が 穴門国 豊浦 に到着したのは仲哀二年七月と あり、仲哀二年九月に 豐浦宮 を

興したと言う

興したと言うのは建設を始めたと言う事なのか それとも建築が完成して そこに入ったのかは、良く分からない

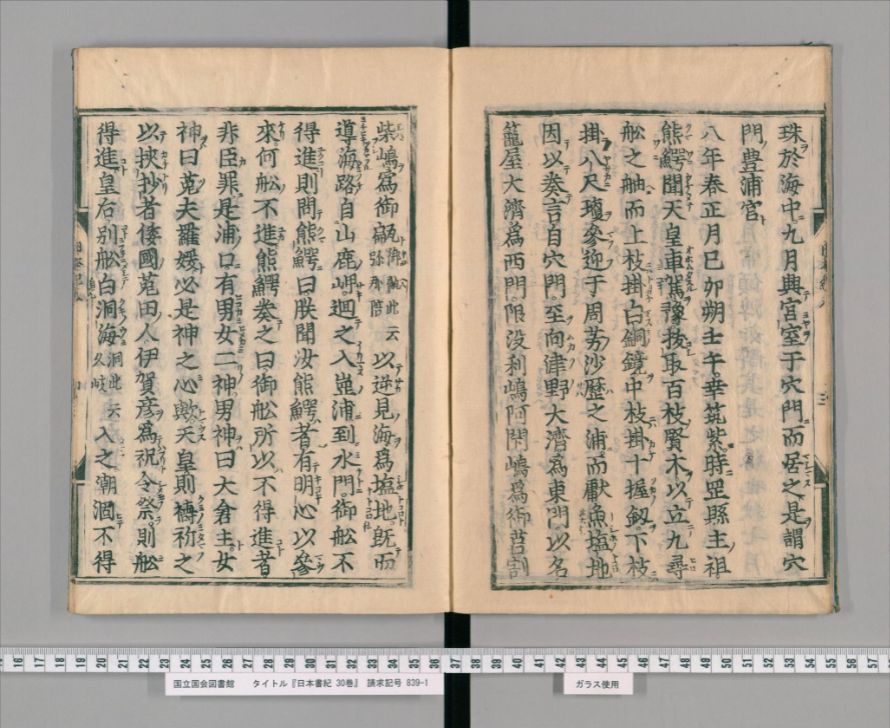

【日本書紀】 卷第八 足仲彥天皇 仲哀天皇

(二年)秋七月辛亥 朔 乙卯 皇后泊豐浦津

是日皇后得如意珠於海中

(二年)九月 興宮室于穴門而居之 是謂穴門豐浦宮

筑紫国 橿日宮に至ったのは仲哀八年正月と ある

【日本書紀】 卷第八 足仲彥天皇 仲哀天皇

八年 春正月 己卯 朔 壬午 幸筑紫

(八年春正月?)己亥 到儺縣 因以居橿日宮

これ、どう見ても不自然では無いかと思えるが、

如何で あろうか

仲哀二年の六月には仲哀天皇が穴門国 豊浦に到着していて、仲哀

二年七月には神功皇后も到着している

そして筑紫国に入ったのは

仲哀八年正月で あると言う

仲哀二年から仲哀八年まで、

概ね

五年と半年程経過しているので あるが、一体何を していて何のために 豊浦宮 に逗留し続けていたので あろうか

全く以て

解せない

考えられる要因としては、以下の様な所で あろうか

a) 筑紫国 若しくは その周辺が熊襲に占領されたか戦乱地と なっていて、筑紫に上陸出来なかった

b) 実は この期間、熊襲鎮定の戦闘行動中で あった

c) 熊襲鎮定よりも優先すべき重要な事態が発生していた

それぞれ検討して行くが、先ず a) の場合、穴門国 から陸路 周防国 に出て、そこから海路 豊国 に上陸すると言う対処が考えられる

豊国の西北側に位置する豊前国 には 宇佐神宮 が あるので、ここを上陸地の橋頭堡と すると言うのが、戦の定法で あろう

よって、a) の可能性は低いと考えざるを得ない

次に b) で あるが、この期間の戦闘経緯が何も記録に残されていないと言うのは、明らかに不審で ある

よって、b) も又可能性は低い

その次の c) で あるが、史書に記述が無いため もう分かり様が無い

ならば、と言う事で別の案として、

d) 何者か より筑紫国への上陸を差し止められていた

他に要因は これしか思い付かない

何者か と曖昧に書くと分かりにくくなるが、要するに上の方で少し触れた筑紫王の事で ある

熊襲鎮定に関してか それ以外の事か で筑紫王の側に緊急事態が発生し、一度は仲哀天皇に鎮圧の援兵を要請したものの、援軍を受け入れる状況では無くなって しまい、そのため已む無く仲哀天皇一行には 豊浦 で足留め させて いたのかも知れない

こうして見ると、実は筑紫王と仲哀天皇は ほぼ同格、対等に近い存在で あった可能性も ある

因みに、仲哀八年時点の神功皇后の年齢は 30歳と なる

筑紫国に上陸後、漸くに して熊襲との戦闘に及ぶ事に なるが、戦勢は余り思わしくは無かった様子である

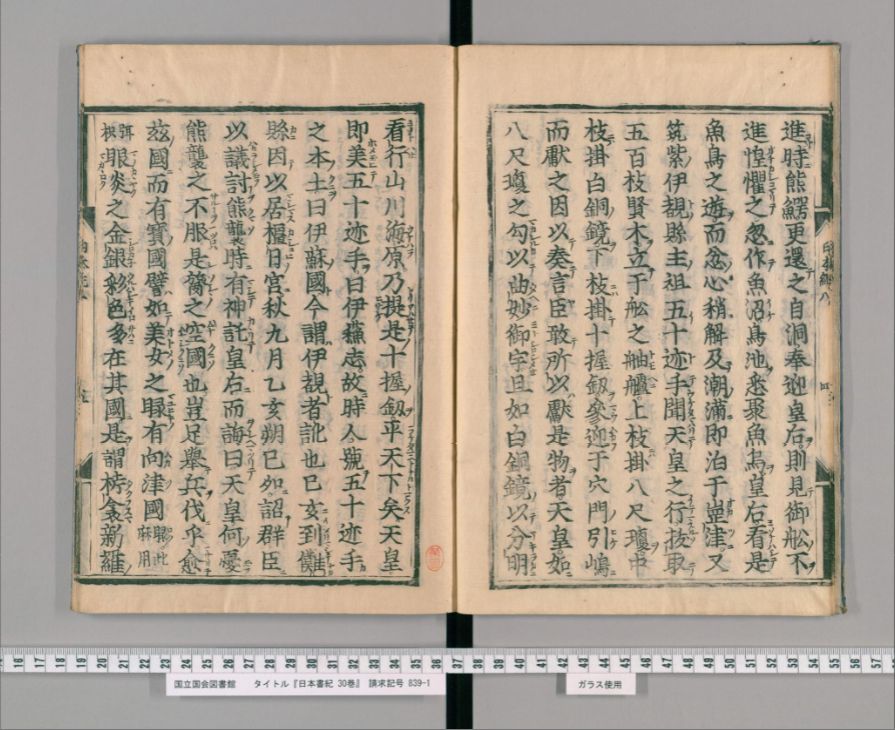

【日本書紀】 卷第八 足仲彥天皇 仲哀天皇

(八年)以强擊熊襲 不得勝而還之

九年 春二月 癸卯 朔 丁未 天皇忽有痛身而明日崩 時年五十二

卽知不用神言而早崩一云 天皇親伐熊襲 中賊矢而崩也

仲哀九年二月五日、

遂して崩御して しまった

しかも死因が神言を用いなかったからと言うので あるが、その様な事が ある訳が無かろう

本当の死因は一書に ある通り、熊襲との戦闘中に、熊襲軍が放った矢が仲哀天皇に命中したからで あろう

矢が当たった位で死ぬのかと疑う人も いるかも知れないが、当時は現代と比べて衛生状態が悪いと言う事を考慮すべきで ある

矢傷が致命傷では無くとも、その傷が基(もと)で 破傷風 か何かを発症させて しまえば、充分に致命傷に なり得る

この時の神功皇后の年齢は 31歳

仲哀九年三月、神功皇后は故 仲哀天皇の遺業を継ぎ、軍事行動に移る

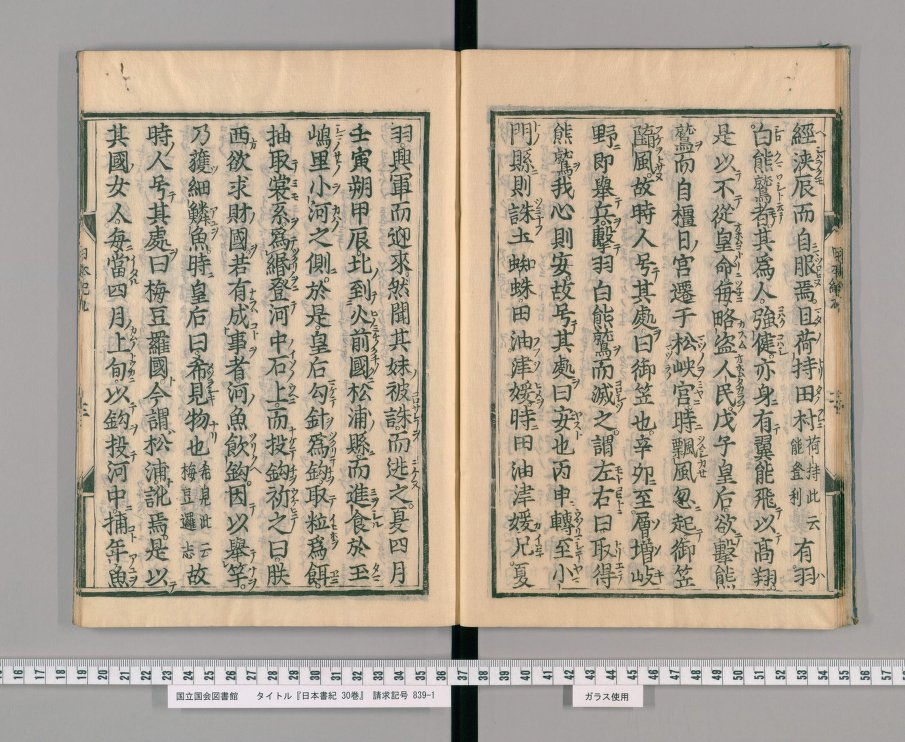

【日本書紀】 卷第九 氣長足姬尊 神功皇后

(九年三月)且荷持田村荷持 此云能登利有羽白熊鷲者 其爲人强健亦身有翼能飛以高翔 是以不從皇命 毎略盜人民

戊子 皇后欲擊熊鷲 而自橿日宮遷于松峽宮

時飄風忽起 御笠墮風 故時人號其處曰御笠也

辛卯 至層増岐野 卽舉兵擊羽白熊鷲而滅之

羽白熊鷲 と言うのは、熊襲謀叛に呼応して兵を挙げた有象無象の

輩で あったのかも知れない

神功皇后に とっては恐らく

初陣、初めての戦闘指揮を行ったものと思われるが、熊襲鎮定の前哨戦で ある

橿日宮から御笠川沿いに移動すると、大宰府の ある御笠が ある

ここで何故か大宰府を素通りし、戊子と あるので三月十七日に辺鄙な松峽宮に陣所を構え(何度も書く、本当に辺鄙で ある)、辛卯と あるので三月二十日、

層増岐野に移動して羽白熊鷲を撃破したと伝えている

層増岐野とは 福岡県 糸島市 から 佐賀県 佐賀市 の

雷山 の事らしいが、場所が離れ過ぎている との見解も あり、現在では福岡県 朝倉郡

筑前町 安野 の方が有力で ある らしい

旧町名は 福岡県 朝倉郡

夜須町 安野 で あるとの事で ある

まぁ この際、場所は どうでも

宜しい

その様な事よりも何よりも重要なのは、

実戦経験の無い女性指揮官が、

いきなり初戦の戦闘で勝利を収めると言うのは凄まじく

無理が ある

大体、

仲哀天皇在世時に おいても、大和勢は敗北しているのに、仲哀天皇が いない状況で勝てるとは そも何事で あろうか!

勿論、仲哀天皇が

干戈を

交えた敵軍は熊襲本隊で、羽白熊鷲は その

露払い程度で しか無かったのかも知れないが、それでも

大和勢は地の利すら無い状況で あり、

層増岐野は羽白熊鷲に とって勝手知ったる我が庭同然なので ある

これで勝ててしまう方が、どうか しているので ある

では何故 羽白熊鷲を撃破する事が出来たのか?

これは私見では あるが、羽白熊鷲と戦闘に及んだ主力軍は大和勢では無かったものと思う

では どの軍勢が戦ったのか?

もう残る勢力は一つしか無い

筑紫王率いる

筑紫勢で ある

主戦闘は筑紫勢が行い、神功皇后以下の大和勢は筑紫勢の

遊軍後詰として随従し、勝利の お

零れ に

与ったと言うのが実情では あるまいか

神功皇后は戦闘を

傍観しつつ、

ここで見聞した知識経験を後日、忍熊王との内戦に活かしたものと思う

そして この時、いや この少し前に、神功皇后は一つの非常に重要な決断を下し、これを決行したのでは無いかと考える

何を?

権力の後見役を、

仲哀天皇から筑紫王に乗り換えたので あろう

何の事は無い、神功皇后と筑紫王は男女の仲に なって熊襲鎮圧の陣中に、特に何も する事も無く ただ戦場を随行していた訳で ある

そうなると、

応神天皇の父親は仲哀天皇では無く、実は筑紫王で ある事に なる

橿日宮を出発して御笠に到着した日は記録に無いので分からないが、御笠は大宰府が あるので、ここで筑紫王と合流したものと思われる

そして戦闘は唐突に ここで終わって しまう

いや、その後も文面は続いているので あるが、

【日本書紀】 卷第九 氣長足姬尊 神功皇后

(九年三月)丙申 轉至山門縣 則誅土蜘蛛田油津媛

時田油津媛之兄夏羽 興軍而迎來 然聞其妹被誅而逃之

丙申の三月二十五日に土蜘蛛 田油津媛 を誅す と あるが、戦闘を行ったとは書かれて いない

降服した者を処刑するのも誅殺なので、この文面では良く分からない

熊襲鎮定で戦地を行動した時期で あるが、上記に より

三月十七日から三月二十五日で ある事が分かる

兵を

調えるには事前準備が必要なので、

それより少し前の何処かの時点の戦備段階中に、神功皇后は筑紫王の側妾に身を投じたのでは無いかと考える

或いは、大和勢が熊襲鎮定の後詰を引き受ける条件として、神功皇后 自身が要求されたのかも知れない

つまり、三月十七日より少し前、

恐らくは三月上旬から三月二十五日までの期間、橿日宮で愛人宅生活を送ったり筑紫王の

傍らに張り付いて軍旅を共に していたりと、筑紫王と神功皇后の

望ましからぬ関係が続いていたので あろう

この期間は非常に重要で あり、後で改めて触れる事に なる

その後の神功皇后と大和勢で あるが、

【日本書紀】 卷第九 氣長足姬尊 神功皇后

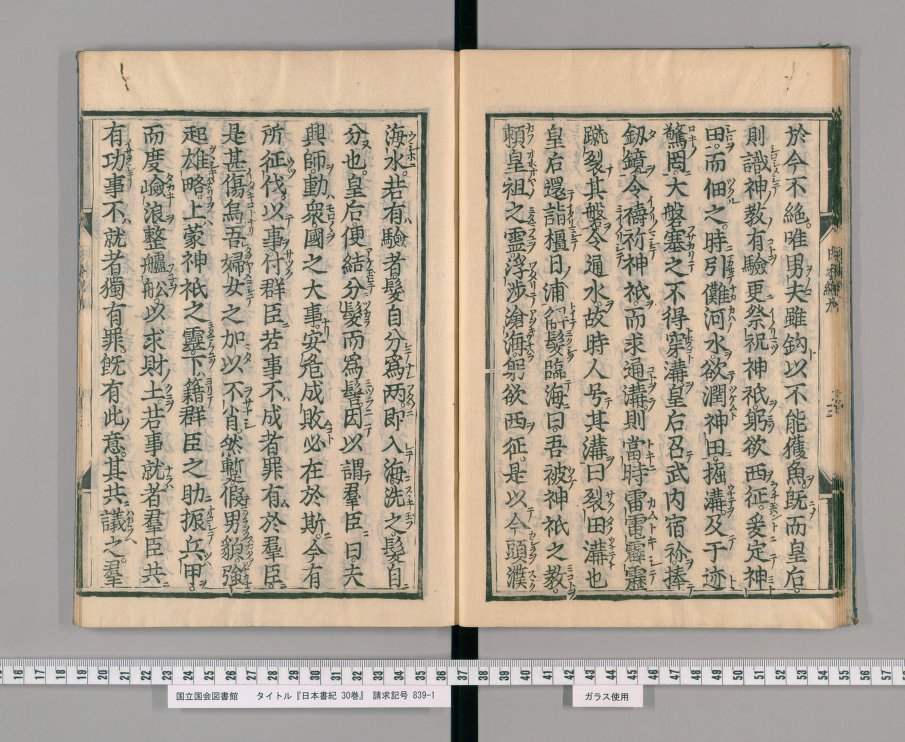

(九年夏四月)旣而皇后則識神教有驗 更祭祀神祗 躬欲西征

神功皇后の視線は新羅に向いてしまう

おい、熊襲は どうした!?

仲哀天皇は熊襲鎮定のために 紀伊国 から筑紫国に

西下したのでは無いのか?

熊襲鎮圧の遺業は

抛棄なのか?

と まぁ何とも謎多き行動で あるが、この点に おいても、大和勢は単なる支援軍に過ぎない と

見做せば疑問は立ち

所に解消して しまう

要するに、熊襲鎮定の目途が立ったので、大和勢は後詰の任を解かれたので ある

折角の大和勢 将兵が暇を持て余して しまっては無駄なので、更に新羅に乗り込んで行ったので あろう

そして

遂に、応神天皇が誕生する

【日本書紀】 卷第九 氣長足姬尊 神功皇后

(九年)十二月 戊戌 朔 辛亥 生譽田天皇於筑紫 故時人號其産處曰宇瀰也

仲哀天皇が崩御したのが

仲哀九年二月五日で あり、応神天皇の誕生は

仲哀九年十二月十四日と あるので、応神天皇の父親が仲哀天皇で あるとすれば

若干出産日が遅い様に思える

勿論 懐妊日と出産日と言うのは厳密に計算出来るものでは ないが、誤差を含め ある程度は計れるもので ある

出産日が仲哀九年十二月十四日と言う事は、

懐妊日は概ね仲哀九年二月後半から三月後半と言う事に なる

そう、上記で触れた

筑紫王と神功皇后の只ならぬ関係期間と殆ど重なってしまうので ある

これが 古事記 に なると、もう誤差値では糊塗しようが無い状況と なる

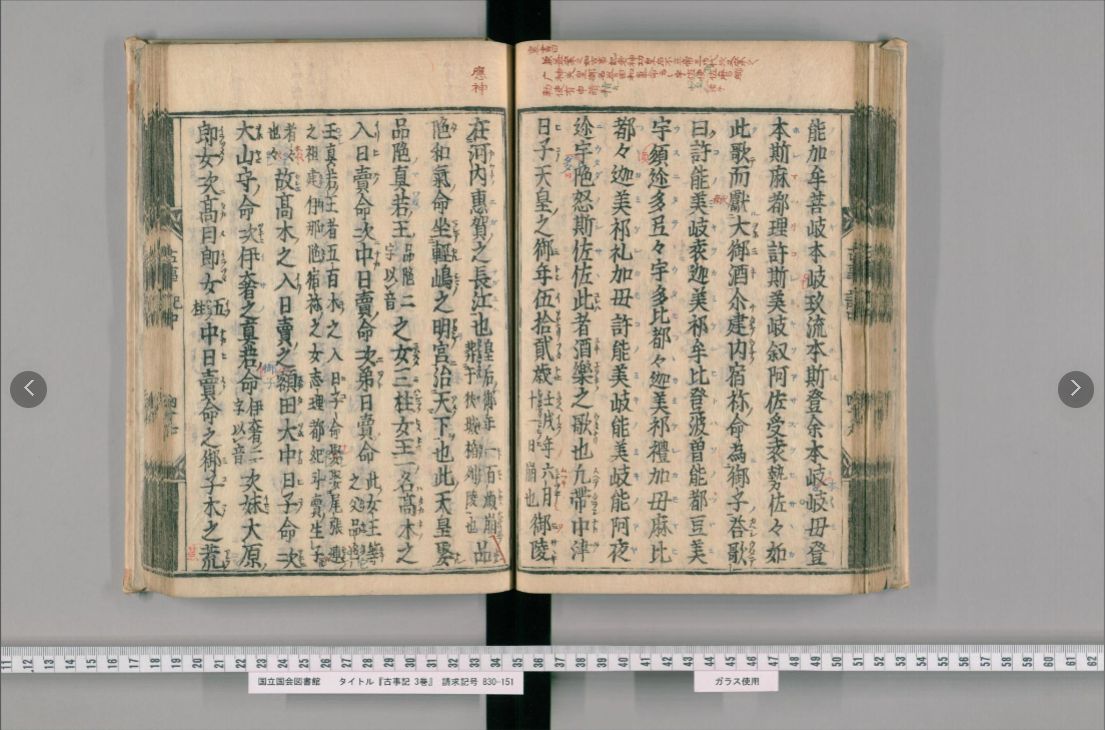

【古事記】 中卷 仲哀天皇

撰者 : 太 安萬侶 等

凡帶中津日子天皇之御年伍拾貳歲壬戌年六月十一日崩也 御陵在河內惠賀之長江也 皇后御年一百歲崩 葬于狹城楯列陵也

仲哀天皇は

仲哀八年六月十一日に崩御した事に なっている

応神天皇は仲哀九年十二月に誕生しているので、神功皇后の胎内に

一年半も居続けた事に なってしまい、現実的では無い

これは もう、言い逃れが不可能と言う他無いが、やはり応神天皇の父親は仲哀天皇では無い

やはり応神天皇の父親は筑紫王なので ある

3. 住吉大社 の不思議な伝承

住吉大社 の

神代記 に、不思議な伝承が あると言う

【住吉大社 神代記】

撰者 : 下津守宿禰嶋麻呂, 上津守宿禰客人

(十四代足仲彥天皇九年春二月)於是神謂天皇曰

汝王如是不信 必不得其國 唯今皇后懷姙之子 蓋有得矣

是夜天皇忽病發以崩[之] 於是皇后與大神有密事俗曰夫婦之密事通

時皇后傷天皇不従神教[而]早崩

定説では(いやいや、定説と言うのも奇妙な事で あるが)、住吉大社と神功皇后の間の子が応神天皇で あると言う

そんな馬鹿な!

私見では、この大神とは 筑紫の天つ神 の子孫を称する、筑紫王その人に他なるまい

これに ついては、以下を参照

応神天皇の父親は倭王旨

公開 : 2014年9月6日