1. 月は地球未来人が過去に干渉して創造したと言う説

月の誕生に ついては

未だに解明されていないが、その一説が偶然目に止まった以下の書籍に書かれていた

月は誰が創ったか?

何と

5つ星のうち 5.0 と あり、カスタマーレビュー を見るも

意外と高評価を得ている

いやいやいや、それは無い無い

この書籍を読んでも結論が何なのか良く読み取れず、何と なれば適当に

逸らかされている観が あり、少々もどかしい

それでも私なりに(私の理解力の及ぶ限りで)要約すると、

月は地球の未来人が過去に溯って創造した 物で ある らしい

【月は誰が創ったか? 最も身近な天体の真実】 P. 310

著者: Christopher Knight, Alan Butler

訳者: 南山 宏

われわれの発見したメッセージの原作者の証拠を聖書が提供してくれると主張するつもりはないが、われわれはこの状況をじっくり調べるうちに、あるとんでもない発想にたどりついてしまった。

問題のメッセージをもたらしたのは、宇宙で唯一知られている知的生命体である、という可能性はないだろうか? 単刀直入に言えば──月を建設した当事者は、われわれ現生人類だという可能性はないのだろうか?

う~ん、地球の未来人ですかぁ..............

論拠として挙げているのは、

【月は誰が創ったか? 最も身近な天体の真実】 P. 373

メートル法は、地球の円周の長さがちょうど4万キロになるよう設定されている。

赤道円周は極円周よりも少し長いが、基本的に地球は自転しながら毎日、この距離を一周する。

月は27・3217日ごとに、1万920・8キロの距離だけ自転する。

だが、一見ぱっとしないこの数値を1地球ごとに動く距離に換算すると、なんと400キロメートルにほぼ等しい数値になる──99・9パーセント以上の精度だ。

これもまた、人類の出現期間にしか存在しない要素である。

この400という数値は、人類が月を理解する上で中心となる数字で、なにしろ月は太陽より地球に400倍近く、太陽よりも400倍小さい。

現在の1地球日に月面が動く距離が400キロというのは、われわれ人類がキロメートルや平均太陽日を使うことを、月の設計者が知っていたというメッセージかもしれない。

メートル法を別にして、月は地球の自転速度のほぼ正確に1パーセントのスピードで自転している。

逆に言えば、地球は月より100倍近く回転していることになる。

どれをとっても不思議とキリのいい数値ではないか!

こうした数値がメートル法の意図的デザインの一端だということをさらに強調するように、月はまた、地球の周りをめぐる旅を毎秒1キロという着実な速度で進んでいる! この速度は運行中にちょっぴり変動はするが、毎秒0・964キロ以下に落ちることもなければ、毎秒1・076キロを超えることもない。

月に関するキロメートルでは、他にもすこぶる得意な点がある。

それを理解するには、太陽の直径上に109・2個分の地球の直径が並ぶことを知っておかなければならない。

そして遠日点(太陽からもっとも離れた位置)の地球と太陽との間にも、やはり109・2個分の太陽の直径が並ぶということも。

ところで、月の円周の長さは、109・2×100キロメートルである。

これまた奇妙のきわみではないか?

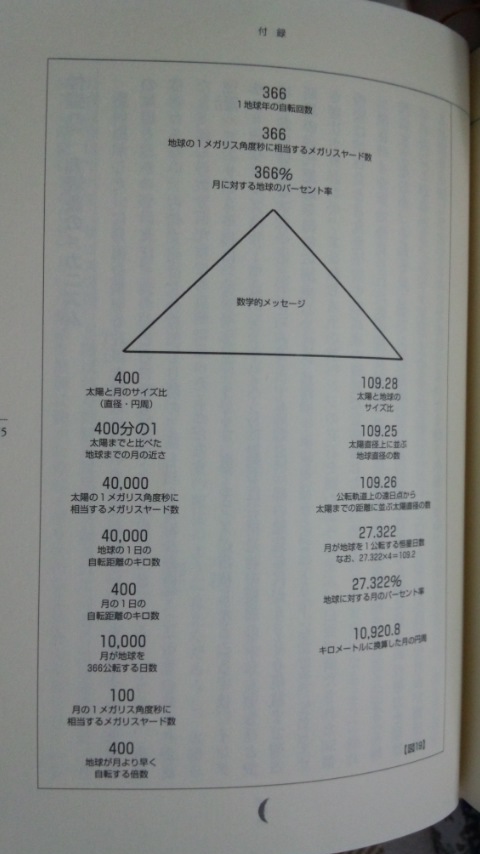

このような比例関係と数値の相関性をめぐるひとつの見方は、次ページの図19に示す通りである。

ここには、お互いにまったく何の関係もないはずの要素もいろいろとある。

個別に見ると、こうした不思議な関係はどれもただの偶然にすぎないと考えられるかもしれないが、偶然もあんまり頻繁に度重なると、何か他の要因が働いているに違いないと考えるようになるものだ。

上記 引用文に登場する 図19 とは以下の図で ある

# かなり見づらいのは勘弁して欲しい...

数値の比較結果を示して偶然の値では無いと読解させたいと言う意図かと思われるが、単に意図的に比較対象を抽出されている

だけに過ぎないので、特に意義は無い

こう言った比較対象は どこかで見た観も あるが、恐らくはギザの大ピラミッドが

超古代の超科学で建造されていると主張している論法と同様で ある

2. ジャイアント・インパクト説は正しいのか

所で上記著書では月の起源として以下の

giant impact theory は成立しない と述べられている

実は私も当該説は

成立しない と考えている

ジャイアント・インパクト説 - Wikipedia

この説では月は原始地球と火星ほどの大きさの天体が激突した結果形成されたとされ、

いやいやいやいや、その火星

程の天体と やら は一体どこから来たのか?

太陽系内では木星の重力が強大なので、火星から木星間および木星

以遠から飛来する天体は木星の重力に引き寄せられて木星圏に漂着する事に なる

現に木星の衛星は以下の通り 69 個も あるが、

木星 - Wikipedia

これ

等の少なくとも一部は木星以遠から飛来した天体が木星に捕獲されたので あろう

では地球に飛来した衝突天体は元々どこに存在していたのか?

これを説明出来ないので ある

ついでに言えば複数衝突説も同様で、幾つもの衝突したと言う天体は どこで誕生して何故地球に向かって舵を取ったのか、充分に説明し切れない

様に思える

なお、2017/10/5 には米国航空宇宙局から

月には大気が存在したと言う以下の発表が行われているが、

35億年前、月は大気に覆われていた NASA発表:朝日新聞デジタル

ジャイアント・インパクト説に おける月生成過程に

則る ならば、原始地球と衝突した岩石の

欠片群が 一つに まとまって月に なったと言う事に なっている

しかし それでは月は

嘗て は存在していた大気を どこから供給されていたのか と言う

自然な疑問に答えられなく なってしまう

上記 発表とは矛盾しないので あろうか?

3. 近接(接地)連星説は どうか

月と地球の組成が近似と言う点から見て、月と地球は太陽から等距離の地点で生成された事は確かで あろう

地球と月が同じ材料を基に して一卵性双生児の様に誕生し、ほぼ近接する距離で誕生して しまったが ために相互回転運動が生じてしまい、質量と重力が

優っていた原始地球が原始月から重金属を引き寄せてしまったので質量の軽い岩石が原始月に多く残ってしまったので あろう

或いは近接

所では無く、原始地球と原始月の一部が

接地(接着? 接合?)して零距離状態で あったのかも知れない

更に一案として、原始地球の形態が真円球では なく

楕円球として誕生していた と仮定すると どうなるか?

現地地球の

自転運動に より突出部が もぎ取れる と言う事態が生起するのでは無いか?

なお、古代では地球と月の距離は現在よりも近く、そして地球の自転速度も現在より早かった事が分かっている

相互に高速に回転する地球と月ならば現在の月の組成を ほぼ説明し易いのでは無いかと思う

公開 : 2017年7月1日