1. 何故伊都国は王国なのか、軍隊が駐屯しているのか

三国志 魏志 倭人伝 に登場する 伊都国、この国は王国で あるにも関わらず、一千戸と少ない

しかも代々王統が継続していると言う

その上 一大率 と言う軍も常時駐屯していた らしい

どうも 倭人伝 に記されている他の国家群とは毛色が違う

様に思える

これを

如何に

解すべき で あろうか

2. 伊都国は特殊な国らしい

.1 伊都国は王あり副官二席あり

伊都国 は 倭人伝 の中では戸数千戸の小国としか言い

様が無い筈で あるが、何故か王が いると伝えている

倭国内全体でも登場する王は数が少なく、伊都国王と次代女王 壱与を含めても六人しか いない

特に魏使が

来倭した正始年間中に限定すれば その時在位していた王は更に少なく、伊都国王を含めても三人のみ と なる

-

1人目: 伊都国王

-

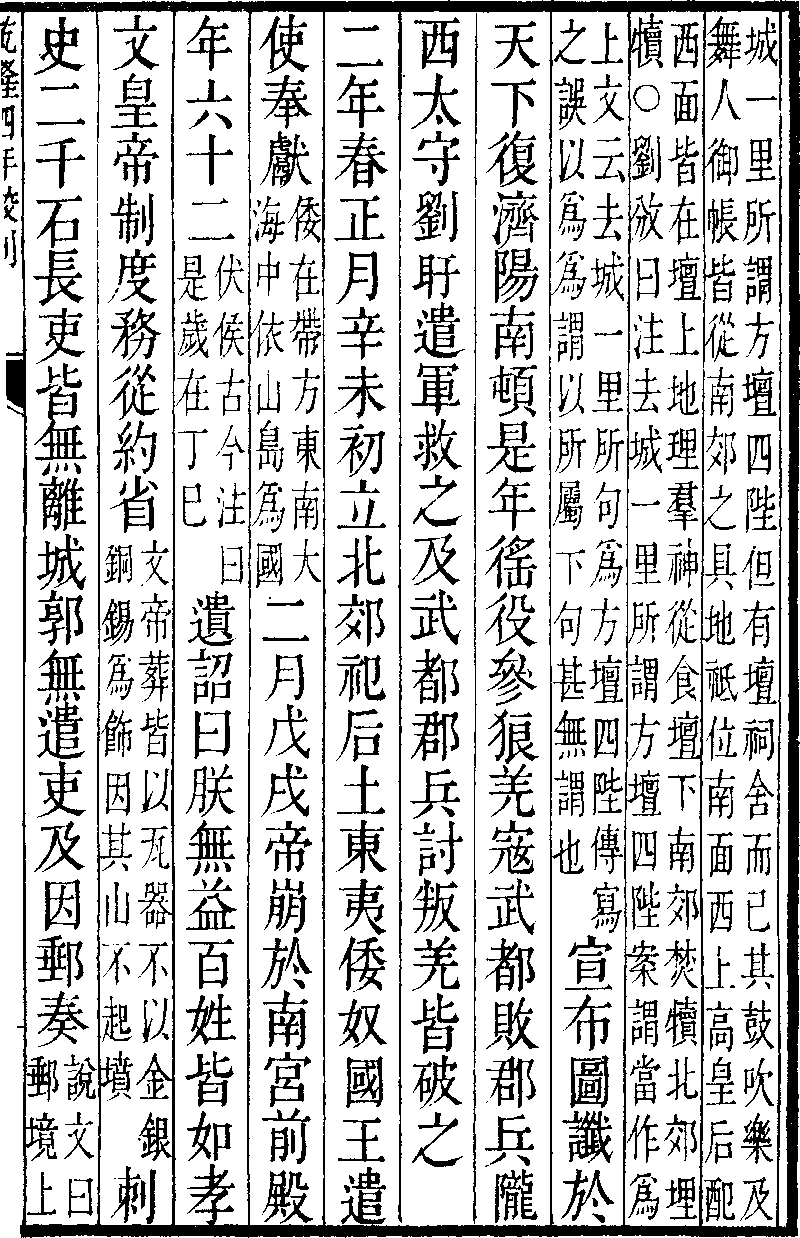

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)

東南陸行五百里 到伊都國 官曰爾支 副曰𣳘謨觚,柄渠觚 有千餘戸 世有王

ここに掲げている影本画像は以下を利用している

フォトライブラリー | 弥生ミュージアム

-

2人目: 狗奴国王 卑弥弓呼

-

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

其南有狗奴國 男子爲王 其官有狗古智卑狗 不屬女王

倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和 遣倭載斯烏越等詣郡 説相攻擊狀

-

3人目: 倭国(女王国) 先王

-

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

其國本亦以男子爲王 住七,八十年 倭國亂 相攻伐歴年

-

4人目: 女王 卑弥呼

-

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

乃共立一女子爲王 名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆 年已長大 無夫壻 有男弟 佐治國

-

5人目: 倭国(女王国) 後継男王

-

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

更立男王 國中不服 更相誅殺 當時殺千餘人

-

6人目: 女王 壱与

-

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

復立卑彌呼宗女壹與 年十三爲王 國中遂定

しかも、伊都国 には副官が二席も存在している事が分かる

二席と言う事は後の左大臣,右大臣の様な形態で、二人いると言う事で あろうか

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

東南陸行五百里 到伊都國 官曰爾支 副曰𣳘謨觚,柄渠觚 有千餘戸 世有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐

東南至奴國百里 官曰兕馬觚 副曰卑奴母離 有二萬餘戸

南至投馬國水行二十日 官曰彌彌 副曰彌彌那利 可五萬餘戸

南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日 陸行一月 官有伊支馬 次曰彌馬升 次曰彌馬獲支 次曰奴佳鞮 可七萬餘戸

其南有狗奴國 男子爲王 其官有狗古智卑狗 不屬女王

大国の 奴国 や 投馬国 に おいても、副官は一席のみで ある

狗奴国 では、副官が存在して いなかった様に見受けられる

つまり、戸数千戸の小国 伊都国 は女王国の官四席に次ぐ官三席の序列大国なので ある

一体何故この様に官数が多いので あろうか

.2 漢魏の郡使が往来

郡使の来倭往来時には常に 伊都国 を経由し、一旦ここに留まったと言う

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

東南陸行五百里 到伊都國 官曰爾支 副曰𣳘謨觚,柄渠觚 有千餘戸 世有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐

この郡使と言うのは誰で あろうか

東漢朝の期間で あれば楽浪郡からの使者と言う事に なろうか

東漢末の最末期では、或いは遼東 公孫氏が派遣した者で あったかも知れない

魏代で あれば帯方郡からの使者と なろう

いずれにしても言える事で あるが、何故 伊都国 なのか

一大国(壱岐) からは 末盧国 の方が距離面で近いので、松浦半島の 呼子 を目指せば良い筈で ある

郡使は何故 伊都国 を目指したのか

.3 通常行程では末盧国を経由しないのか

楽浪郡或いは帯方郡から九州への通常行程では途中に 末盧国 を経由せず、一大国 から直接 伊都国 に向かっていたのかも知れない

確かに、行路途中で敢えて 末盧国 に立ち寄る強い理由が あるのかと言うと、認めにくい と言う事は あるかも知れない

倭人伝 では、少なくとも女王国以北の諸国は記載する方針で あったものと思われる

末盧国 の記述を行うため、魏使は敢えて通常行路では経由しない 末盧国 の北端 呼子 に入港し、その後に 末盧国治が あったと思われる 唐津 方面に至り、そこから改めて 伊都国 に向かったのかも知れない

何故末盧国治に向かったのかは何とも言えないが、一つには末盧国の戸数を確認するためで あろう

通常時の郡使 来倭時には 末盧国 を経由せずに 一大国 の東南に位置する 伊都国 に直行したか、もしくは一旦 呼子 には寄港したかも知れないが 唐津 には向かわず、呼子 から 伊都国 を目指したと言う事か

もし この通りで あれば、末盧国-伊都国 間の方位(と移動方法?) の疑問が解消される

これは更に、一大国-末盧国 間の距離の疑問も、解消されるかも知れない

しかし、本当に それだけの理由で郡使は 伊都国 を目指したのか

3. 伊都国は旧倭奴国の中心地では なかったか

ここで推測される もう一つの理由、これが本考察の骨子で ある

つまり、東漢時に おいて 伊都国 は 倭奴国 の中心地で あり、その当時からの名残で東漢朝の楽浪郡使は 伊都国 を目指したのでは なかったか

この様に考える上で、もう一つの文献、後漢書 を登場させる必要が あろう

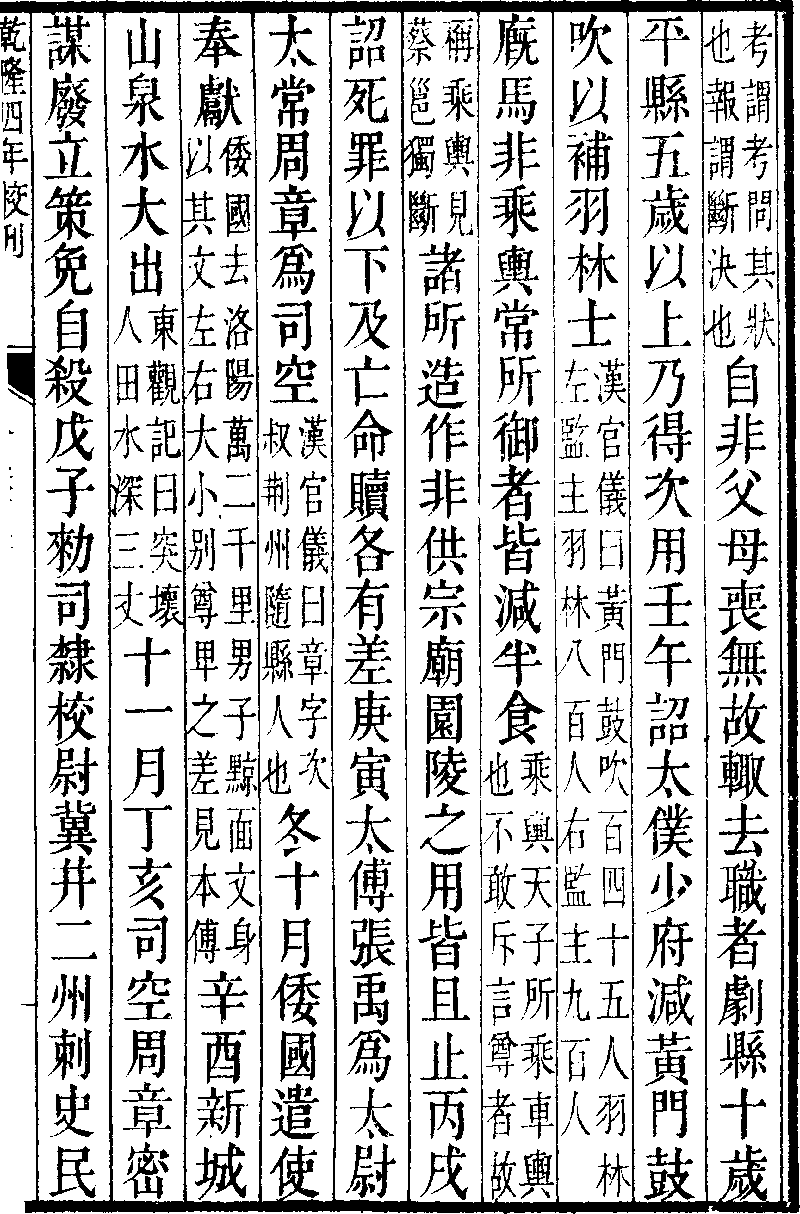

【後漢書】 卷一下 光武帝本紀第一下

撰者 : 南朝劉氏宋朝 范曄

(中元)二年(西暦57年) 春正月辛未 初立北郊祀后土 東夷倭奴國王遣使奉獻

【後漢書】 卷五 安帝本紀第五

(永初元年)(107年)冬十月 倭國遣使奉獻

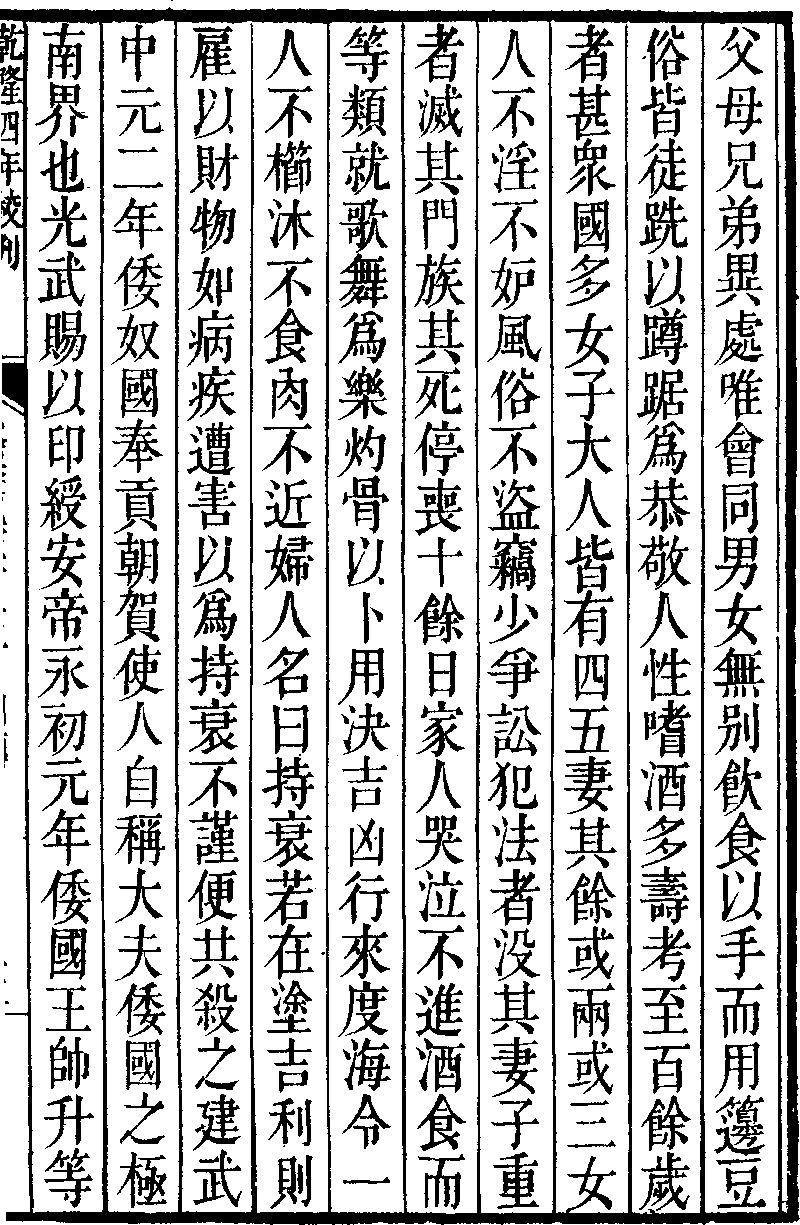

【後漢書】 卷八十五(一百十五) 列傳卷七十五 東夷傳 倭

建武中元二年 倭奴國奉貢朝賀 使人自稱大夫 倭國之極南界也 光武賜以印綬

安帝永初元年 倭國王帥升等 獻生口百六十人 願請見

共に東漢朝の出来事で あり、魏使 来倭よりも前の一世紀と二世紀に関する記述で ある

時の光武帝が 倭奴国 に下賜した印綬が、現在も伝わっている有名な 漢委奴国王 金印で あろう

興味深いのは、二世紀の時点では倭国と記されているが一世紀の時点では倭国ではなく 倭奴国(委奴国) と呼称されている事で ある

これは単に国名が変遷した だけ の事なのかも知れない

或いは、もしかしたら何らかの武力蜂起に よる政権奪取、権力委譲が行われたと言う事を示しているのでは ないのか

もっとも、建武中元の奉貢は以前から難解と見做されている様で、倭奴国 と倭国の語句が共に現われ、読解が定まらないので ある

倭国之極南界也、の箇所を どう訓読すれば良いのか、判然と しないのだ

字句を文字通り読むので あれば、倭国の中に 倭奴国 と言う国が あり、倭奴国 が倭国の南界に位置すると言う文意に読める

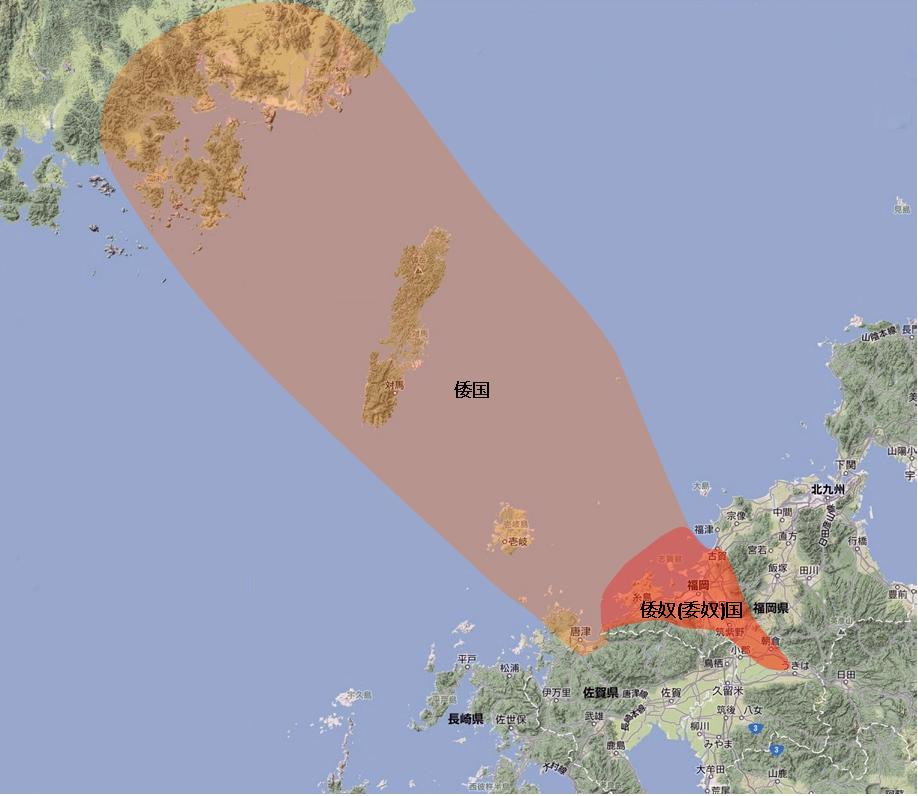

図で示すと以下の通りと なる (Google マップ 地形図 を基に作図)

建武中元二年 倭国 勢力圏図 (倭国の中に倭奴国)

しかし ながら、この読解を真っ向から否定する文言が後代史料に現われる

【舊唐書】 卷一九九上 列傳 第一四九上 東夷傳 倭國,日本国

原書名 : 唐書

書訓 : くとうじょ, きゅうとうしょ

撰者 : 五代十国 後晋(晉)朝 劉昫,張昭遠,王伸 等

倭國者 古倭奴國也

誰が見ても一目瞭然で、倭国=倭奴国 としか読めない

また 漢委奴国王印 は金印で あり、これを国内の一分国に与えると言うのは不自然で あろう

倭奴国王に金印を与えてしまうと その上に位置する倭国王には どの様な印を与えるのか

黄金の上、と言う事でダイヤモンドの印でも用意しようと言うのか

となると やはり 倭奴国 と倭国は等しいと考えざるを得ず、後漢書 の文言に おける誤脱が疑われるので ある

ただ、それでも言わんとする文意だけは汲み取れる訳で、誤解を恐れず文に表すと なると以下の様に なろう

つまり、伊都国 は 旧倭奴国 の南限に位置していた、と言う事で ある

改めて図で示すと以下の通りと なる

建武中元二年 倭奴国 勢力圏図 (倭奴国の中に旧伊都国)

ここで言う 伊都国 は三世紀の 伊都国 と王統は連続しているが、版図は大きく異なるので あろう

この当時の 伊都国 は 福岡県 糸島市 から 福岡市 に かけての地域を統治していたものと思う

そう考えれば、何故 金印が志賀島から出土したのかと言う疑問も解消される

混同するので以降は一世紀の 伊都国 を 旧伊都国 と呼称し、三世紀の 伊都国 を 新伊都国 と識別したい

東漢建国当時の倭国は南限が北部九州で あり、恐らくは北限が韓地(後の狗邪韓国) と言う海峡国家で あったと言う事で あろう

ある時点までは 旧伊都国 の方が勢威あったが、後に女王国が下剋上に より台頭し立場が逆転したのでは ないか

永初期に登場する 倭国王帥升 は 卑弥呼 が共立される前に在位していた男王の祖先では ないかと思うが、どうで あろうか

この下剋上の際、女王国は 旧伊都国 を根絶せしめる事は敢えて行わず、国家を存続させたので あろう

即ち上位者(旧伊都国王) から下位者(邪馬壱国王) に対して禅譲が行われた事に なる

残された 新伊都国 の戸数が千戸と言うのも印象的で、これは社稷(国家の祭祀)を安んじるために 旧伊都国 遺民を残したものと思われる

ただし、女王国としては旧権威国に大きな国力を残す事は警戒した筈であり、何らかの対処を施したものと思う

具体的には、旧伊都国 の領土を割譲させて国力を削ぎ落としたので あろう

恐らくは、福岡県 福岡市 高祖山一帯か もしくは 今宿 から東を 不弥国 に分国させて、志摩 を 新伊都国 として継承を許し、糸島市 南側の 井原 や 三雲 そして 福岡市の 西区 や 早良区 を 奴国 として分国させ、残りの地(志賀島等の島嶼部と不弥国の南) を 邪馬壱国 の直轄地と したのでは ないか

ここで もう一つの文献を登場させて みたい

残念ながら原典が散逸してしまっている ために信憑性の精査等を行なう事が出来なくなって しまって いるのでは あるが、

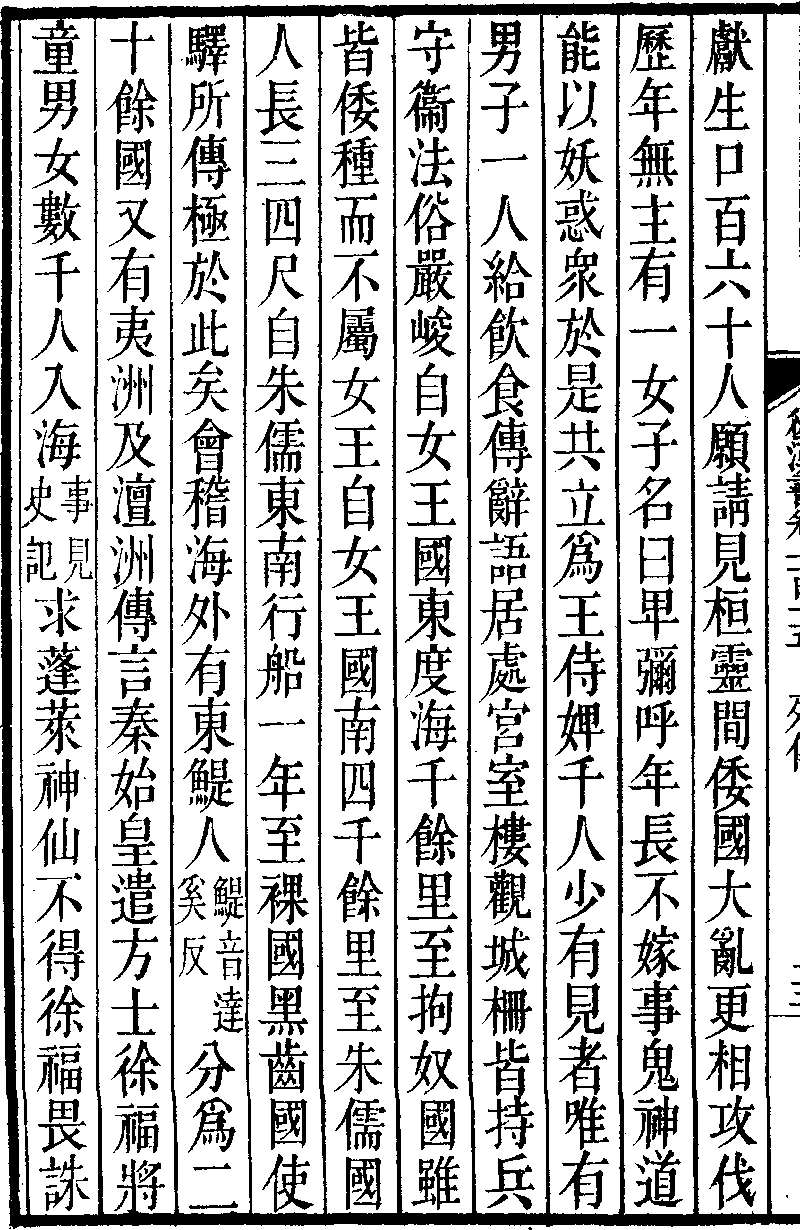

【魏略 逸文】

撰者 : 魏朝あるいは西晉(晋)朝 魚豢 後に散逸

東南五百里 至伊都国 戸万餘 置曰爾支 副曰洩渓觚,柄渠觚 其国王皆属女王也

伊都国 は戸数一万余戸と ある

単に一千戸を誤記した だけなのかも知れないが、或いは嘗て 伊都国 が一万戸を擁するの大国時代が あり、その時点の事を収録したのかも知れない

国土の削減に加え もう一つの押え として、軍の駐屯と言う手法も採られたのでは ないか

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

自女王國以北 特置一大率 檢察諸國畏憚之 常治伊都國 於國中有如刺史

一大率 は女王国以北の北方国検察が その任で あるが、或いは これに加え代々の 伊都国王 を監視する任も帯びていたの かも知れない

この様に考えれば、何故 伊都国 に一大率が置かれていたのか と言う疑問も解消しよう

また、小国 新伊都国 が女王国に次いで官三席を持つと言う疑問も解消する

嘗て女王国に匹敵する大国で あった時の名残が遺存していると言う事なので あろう

伝承に よると 糸島市(旧前原市) の 細石神社 には "漢委奴国王" の金印が宝物として伝わっていたが、江戸時代に外部に流出したと言う

旧伊都国 に印綬された金印が収められていた と考えれば、細石神社 の立地場所としては誠に申し分無い と思える

上記の様な経緯に より、東漢初めより 旧伊都国内(の志摩) で郡使が留まる事が習慣化されていたのでは ないか

その地が 旧伊都国 分割後の 新伊都国内で あったため、分割後も同じ場所に郡使の駐滞在が踏襲されたのでは ないかと思う

4. 伊都と委奴の音韻

なお、伊都 と 委奴 は音が異なると主張する者が いる

しかしながら、果たして 伊都国 は いつから国名を そのように名乗っていたので あろうか

もし、旧伊都国王が 倭奴国王から転落して 邪馬壱国 に分割された以降の段階で 糸島 の地名に因んで 新伊都国 の名称が発生したので あれば、別に表音上の差異を気に する必要は無い と言える で あろう

5. 関連 URI

参考と なる URI は以下の通り

伊都国 - Wikipedia

Google マップ - 地図検索

公開 : 2014年4月17日