【考古学千夜一夜】 P.114

著者 : 佐原 眞

佐 もっとショッキングな解釈があります。

このあいだ、大庭 脩 さん(関西大学、中国古代法制史)に教わりました。

お許しを得たので紹介させていただくと、大庭さんは、「日本では見つからんと思ってるんです」と言われたので絶句しました。

九 どういうこと?

佐 卑弥呼が死んでから、二六六年に倭の女王

壱与 が晋(西晋)に朝貢する。

王朝が代わったんだから、「このとき、親魏倭王印は返却して親晋倭王の印をもらってきてても、不思議ではありません。

冊封 体制とは、そういうものではないでしょうか」──これが大庭さんの言葉です。

九 中国で

王莽 が前漢を倒して「新」をたてたとき、匈奴は、漢からもらっていた「匈奴単于 璽 」を受け取る。

あとで格落ちと気がついて、その印を取り返そうとしたが、破砕したあとだった、という話を思い出すな。

佐 大庭さんも、その話を頭において考えているのです。

【古代中世における 日中関係史の研究】 P.15

著者 : 大庭 脩

もう一つは、日本国内で、もし「親魏倭王」印が発掘され、その場所が墓であれば卑弥呼の墳墓であり、邪馬台国の場所を考える有力な物証になるのではないかと考える説についてである。

私は、二六六年(泰始二)に倭の女王の使が晋に至ったが、この使の目的は、前年に成立した晋王朝を賀する賀使であろうと推測している。

そうすると、このときに新王朝に対し当然忠誠と和親の意を表するはずであるが、そのためには前王朝より与えられた印綬を返して、新しい王朝の印綬を受けるのが冊封体制下にある諸族の守るべき礼であったと思う。

その証拠は、九年(始建国元)、王莽は漢の天下を奪うと五偉将を派遣し、国内では王侯以下、国外では匈奴、また西域をはじめ徼外の蛮夷に対し、新室の印綬を受け、故の漢の印綬を収めさせ、匈奴、西域では単于や王の扱いを一段落としたので、のちに離反を招いたという例である。

【古代中世における 日中関係史の研究】 P.37

その後、卑弥呼の後嗣壱与は魏に遣使貢献していたが、西紀二六五年、晋が魏に代って皇帝となると、翌年十月、遣使貢献した。

ここで親魏倭王の印綬は返納され、親晋倭王の印綬を与えられたものと思う。

【古代中世における 日中関係史の研究】 P.123いやいや、そう言った事は あるまいに…

もとよりこの親魏倭王の印は、その姿が明らかではないが、最近人によっては、何処か日本の古墳の中から親魏倭王の印が出土すれば、その附近に邪馬台国があったと考え得るという説があると聞く。

しかし私は、親魏倭王の印は日本からは出ないのではないかと考えている。

その理由は、日本書紀の神功皇后紀六十六年の注に晋起居注を引き、

武帝泰始二年十月、倭女王遣重訳貢献

とあるが、これは晋が魏を滅ぼして皇帝となったことを慶賀する使者であると考えられる。

そうであるなら、このとき使者は親魏倭王印を返納し、代りに親晋倭王印を授けられねばならぬはずで、理屈でいえば親魏倭王印は日本では出土しないことになる。

その具体的な例としては、王莽が漢王朝を簒奪して新王朝をたてたとき、匈奴などに使を遣わして、漢の印綬を新の印綬に取り換えさせた例がある。

【古代中世における 日中関係史の研究】 P.14王朝が

つぎに、一般に蛮夷印と総称される一群の官印があり、これは中国王朝から異民族の首長などに与えられたものであるが、多くの異民族に賜与したため遺存例が多い。

【古代中世における 日中関係史の研究】 P.17晋鮮卑率善中郎将 なる銀印(=銀印

このようにみたとき、「率善」の字の入った蛮夷印があることに気づく。

最も大切なのは、一九五六年に内蒙古涼城県蕃漢山から出土した「晋鮮卑率善中郎将」の銀質駝鈕印で、難升米らの得た銀印とほぼ同じものであろう。

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳もし王朝が代わった際には印綬を返納しなければ ならないものと仮定しよう

撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)

其年十二月 詔書報倭女王曰

制詔親魏倭王卑彌呼 帶方太守劉夏遣使送汝大夫難升米 次使都市牛利奉汝所獻 男生口四人 女生口六人 班布二匹二丈 以到 汝所在踰遠 乃遣使貢獻 是汝之忠孝 我甚哀汝 今以汝爲親魏倭王 假金印紫綬 裝封付帶方太守假授汝 其綏撫種人 勉爲孝順

汝來使難升米,牛利渉遠 道路勤勞

今以難升米爲率善中郎將 牛利爲率善校尉 假銀印靑綬 引見勞賜遣還

1) 難升米 が青綬された 率善中郎將 印

2) 都市牛利 が青綬された 率善校尉 印

も また返還の対象と なってしまい兼ねない ので ある

いやいや、こう言ったものまで一々返さなければ ならないので あろうか?

答えは否、で あろう

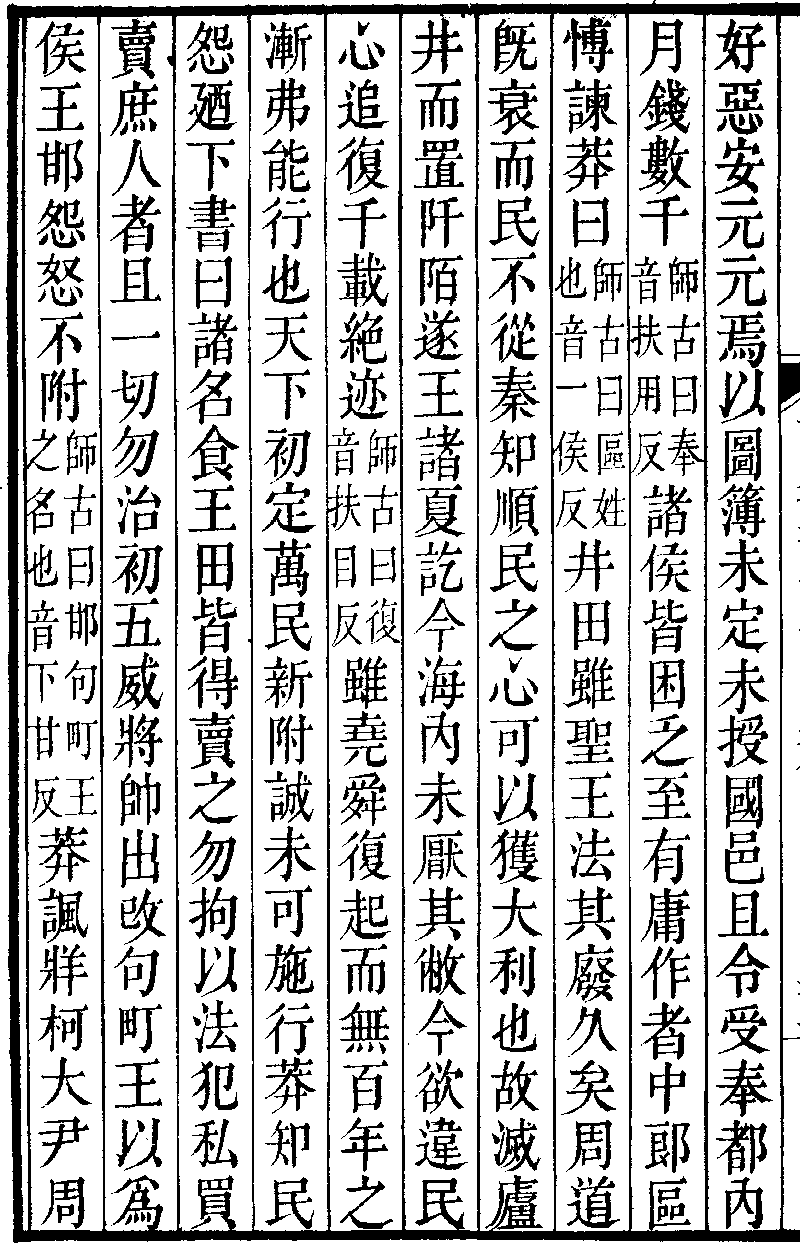

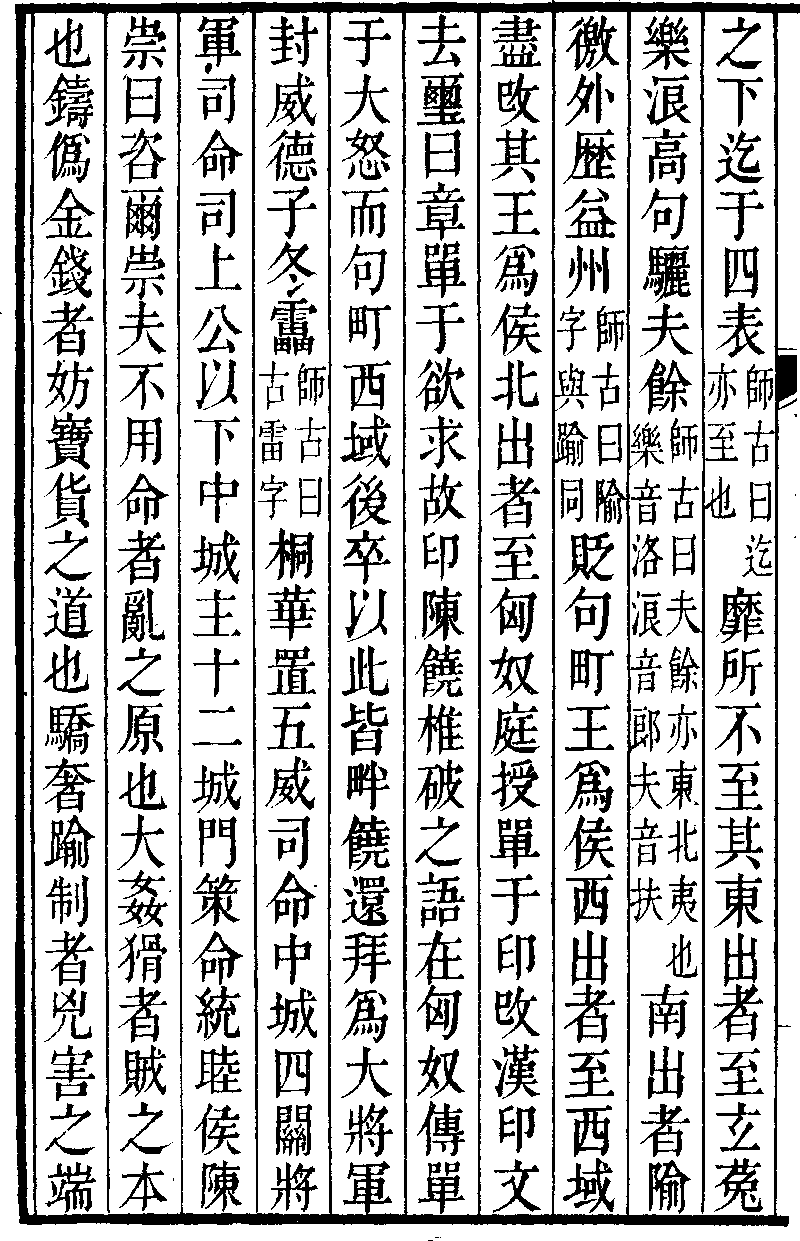

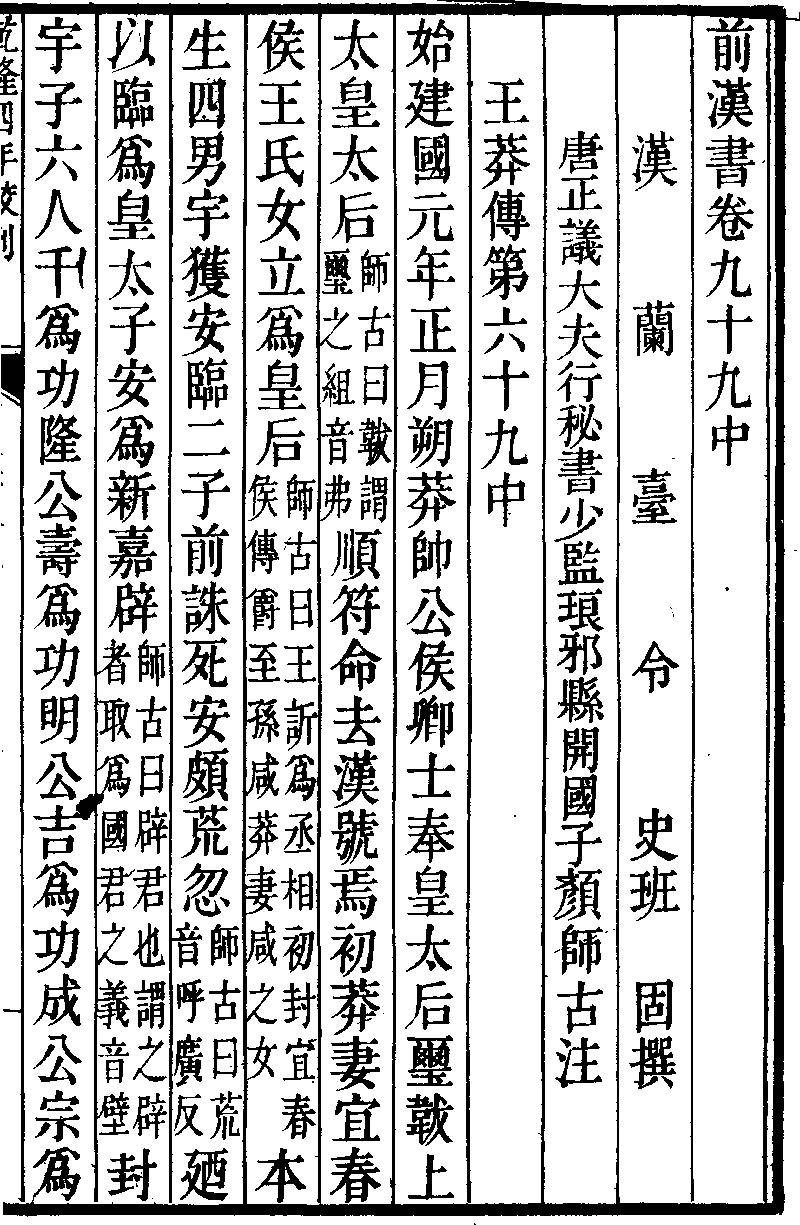

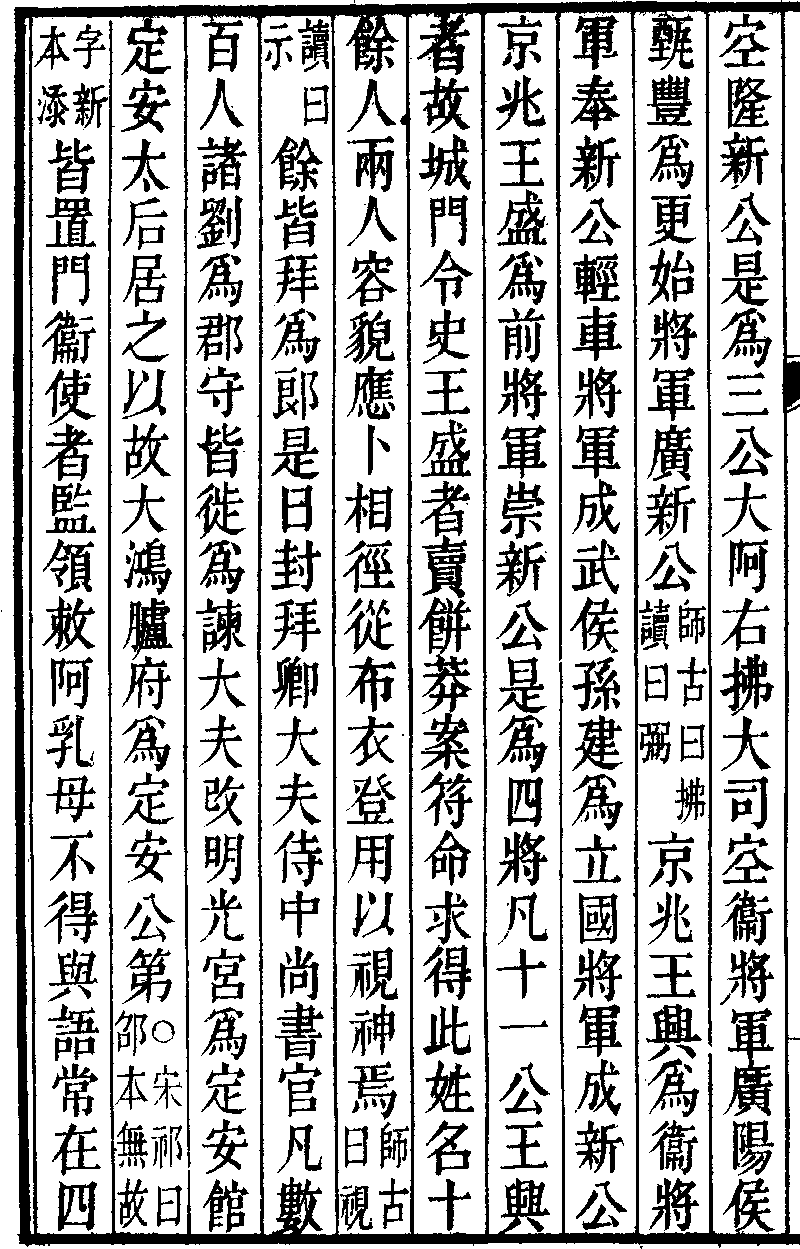

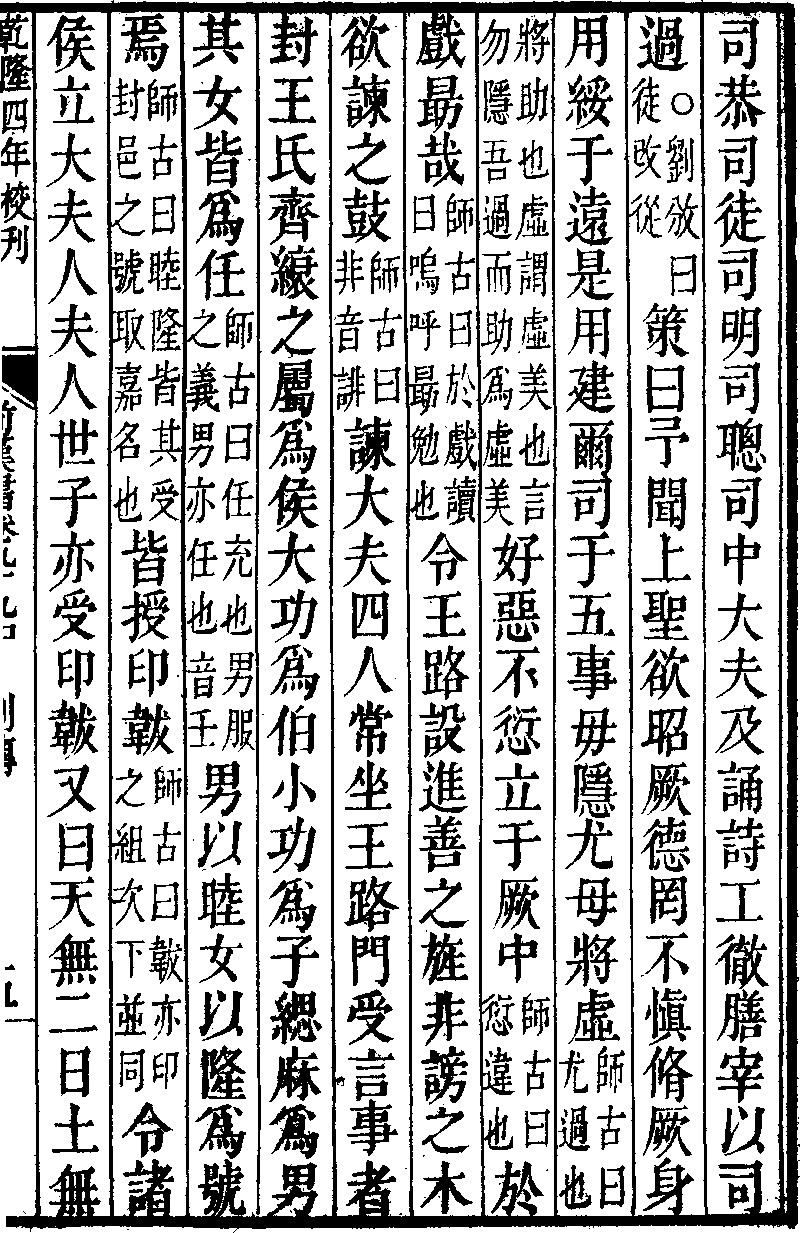

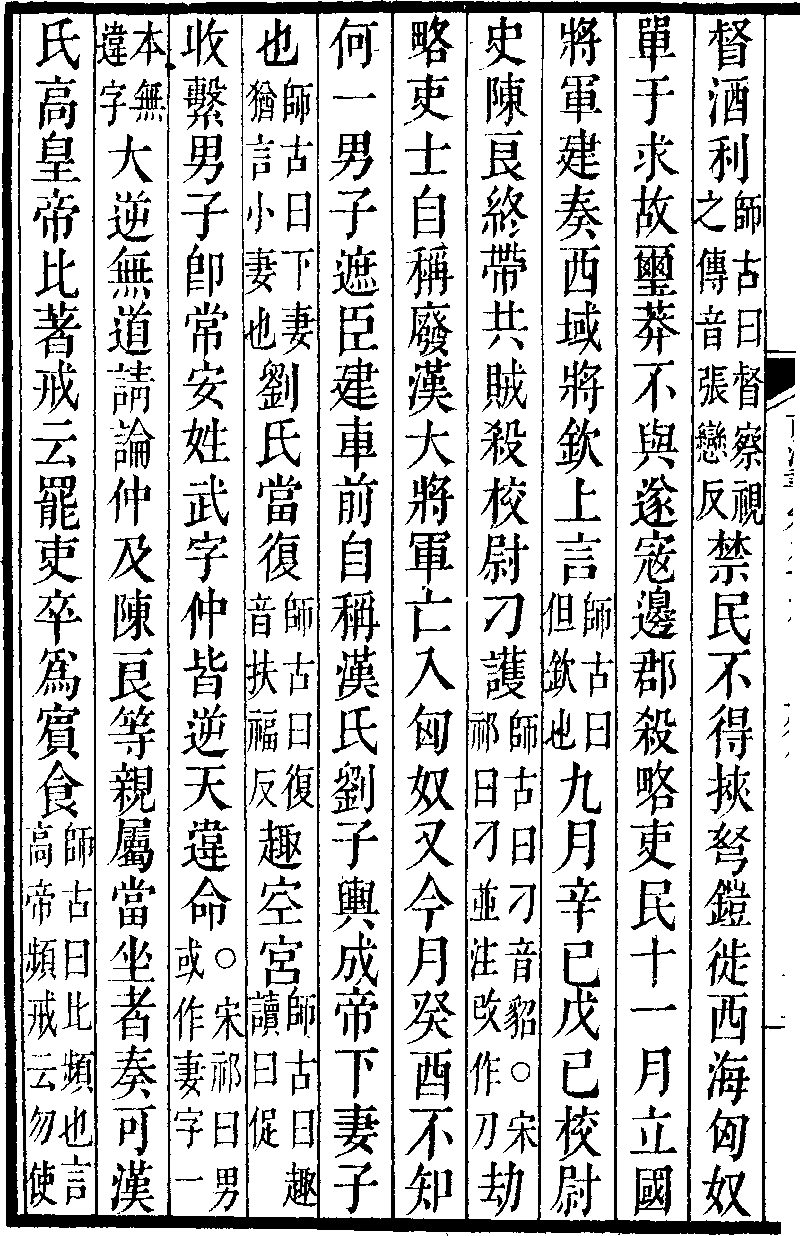

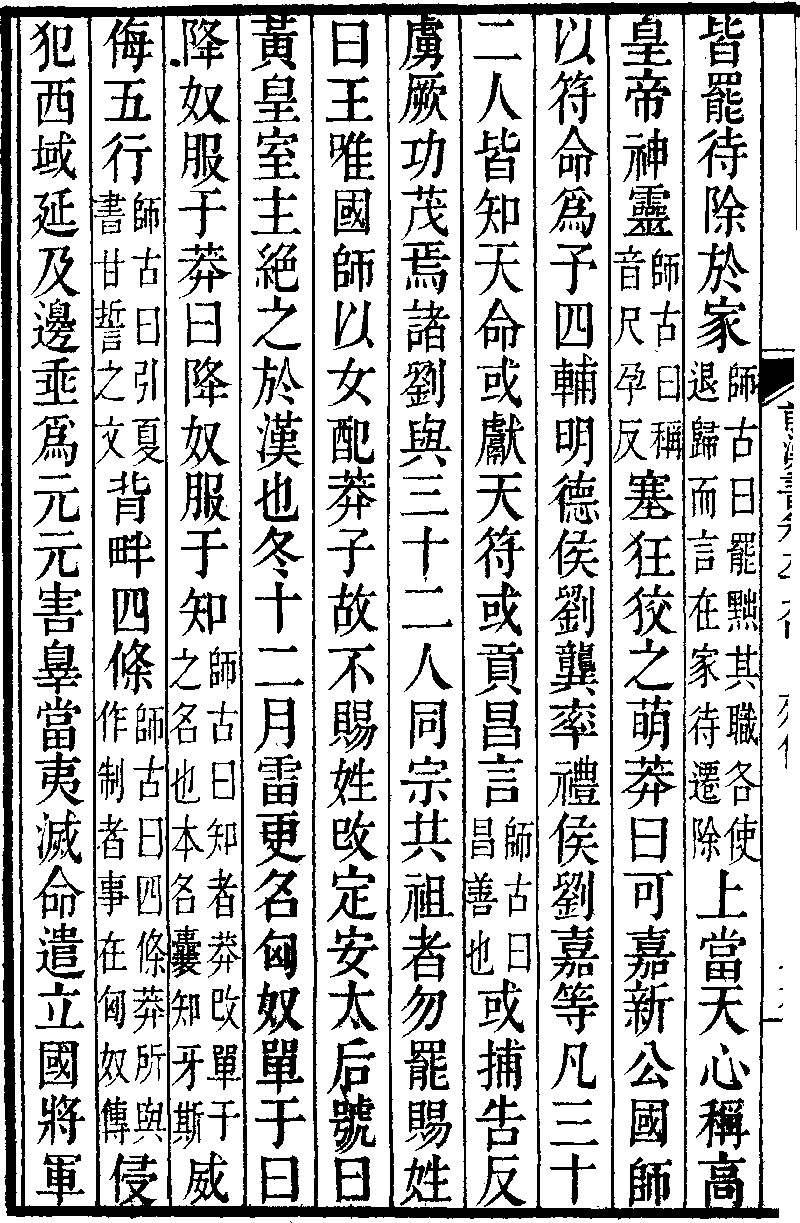

【漢書】 卷九十九中 王莽傳第六十九中

撰者 : 東漢朝 班固,班昭,

馬続 等

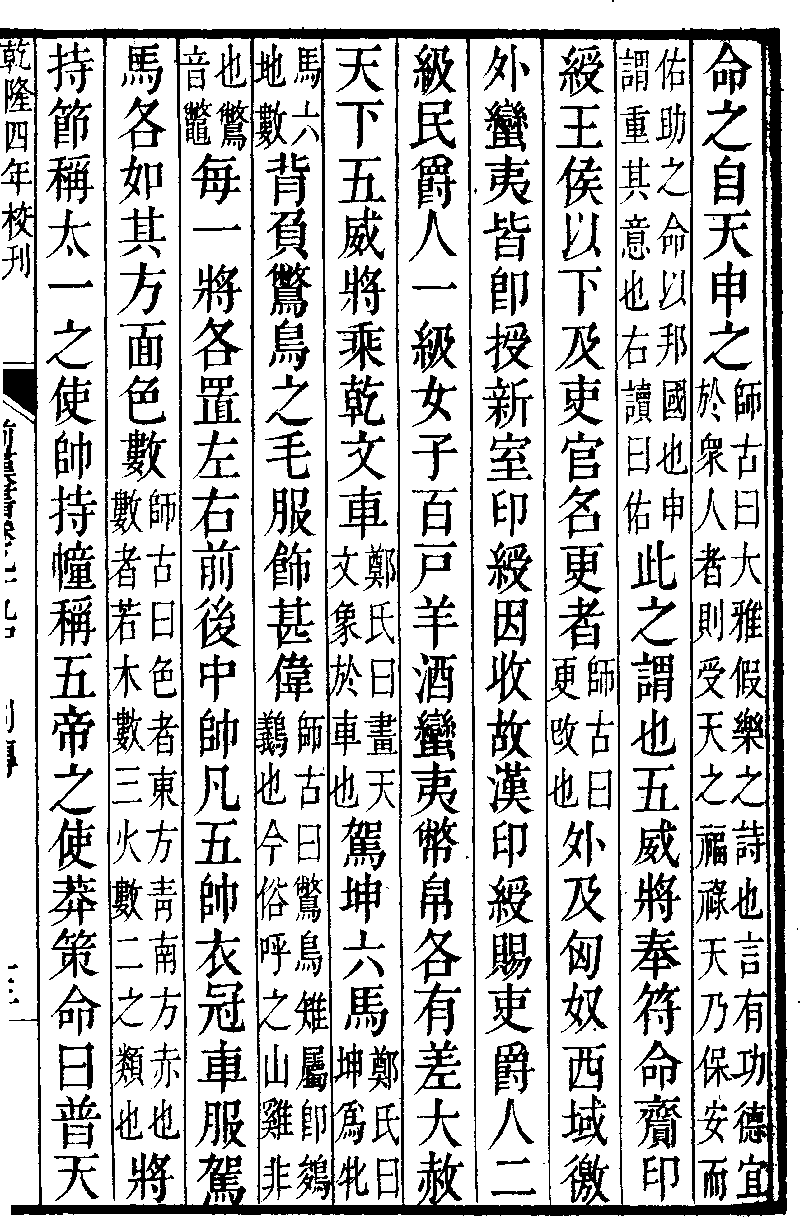

(始建國元年)(西暦紀元後9年)五威將乘乾文車鄭氏曰 畫天文象於車也 駕坤六馬鄭氏曰 坤爲牝馬六地數 背負鷩鳥之毛 服飾甚偉師古曰 鷩鳥雉屬卽鵕䴊也 今俗呼之山雞非也 鷩音鼈 每一將各置左右前後中帥 凡五帥

衣冠車服駕馬 各如其方面色數師古曰 色者東方靑南方赤也 數者若木數三火數二之類也將持節 稱太一之使帥持幢 稱五帝之使

莽策命曰

普天之下 迄于四表師古曰 迄亦至也 靡所不至

其東出 者至玄菟,樂浪,高句驪,夫餘師古曰 夫餘亦東北夷也 樂音洛 浪音郎 夫音扶

南出者 隃徼外歷益州師古曰 隃字與踰同 貶句町王爲侯

西出者 至西域 盡攺其王爲侯

北出者 至匈奴庭授單于印 攺漢印文 去璽曰章

單于欲求故印 陳饒椎破之 語在匈奴傳

單于大怒 而句町,西域後卒以此皆畔

【漢書】 卷九十九中 王莽傳第六十九中

始建國元年 正月 朔(紀元8年12月か) 莽帥公侯,卿士奉皇太后璽韍 上太皇太后師古曰 韍謂璽之組 音弗順符命去漢號焉

【漢書】 卷九十九中 王莽傳第六十九中

(始建國元年)(正月か)(=8年12月)攺明光宮爲定安館 定安太后居之

【漢書】 卷九十九中 王莽傳第六十九中

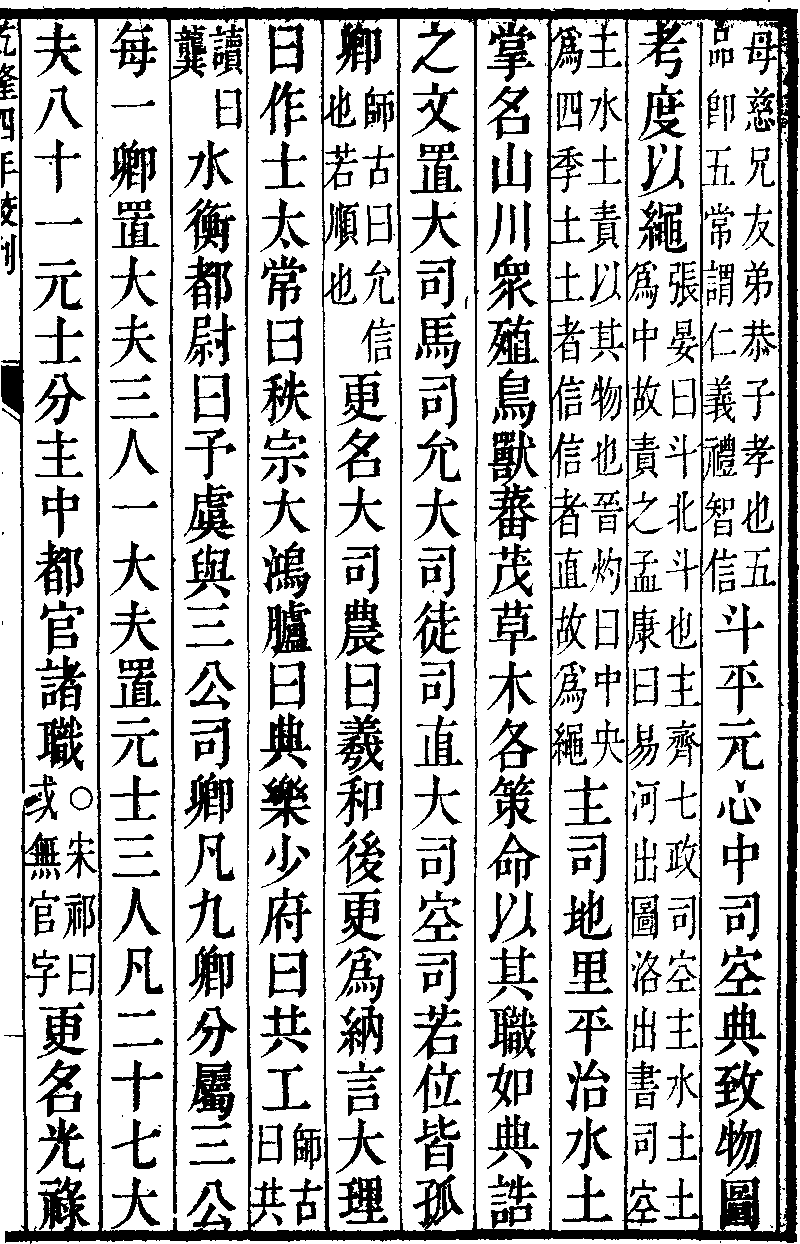

(始建國元年)(8年12月? 9年?)更名大司農曰羲和 後更爲納言 大理曰作士 太常曰秩宗 大鴻臚曰典樂 少府曰共工師古曰 共讀曰龔 水衡都尉曰予虞 與三公司卿凡九卿 分屬三公

每一卿置大夫三人 一大夫置元士三人 凡二十七大夫八十一元士 分主中都官諸職宋祁曰 或無官字

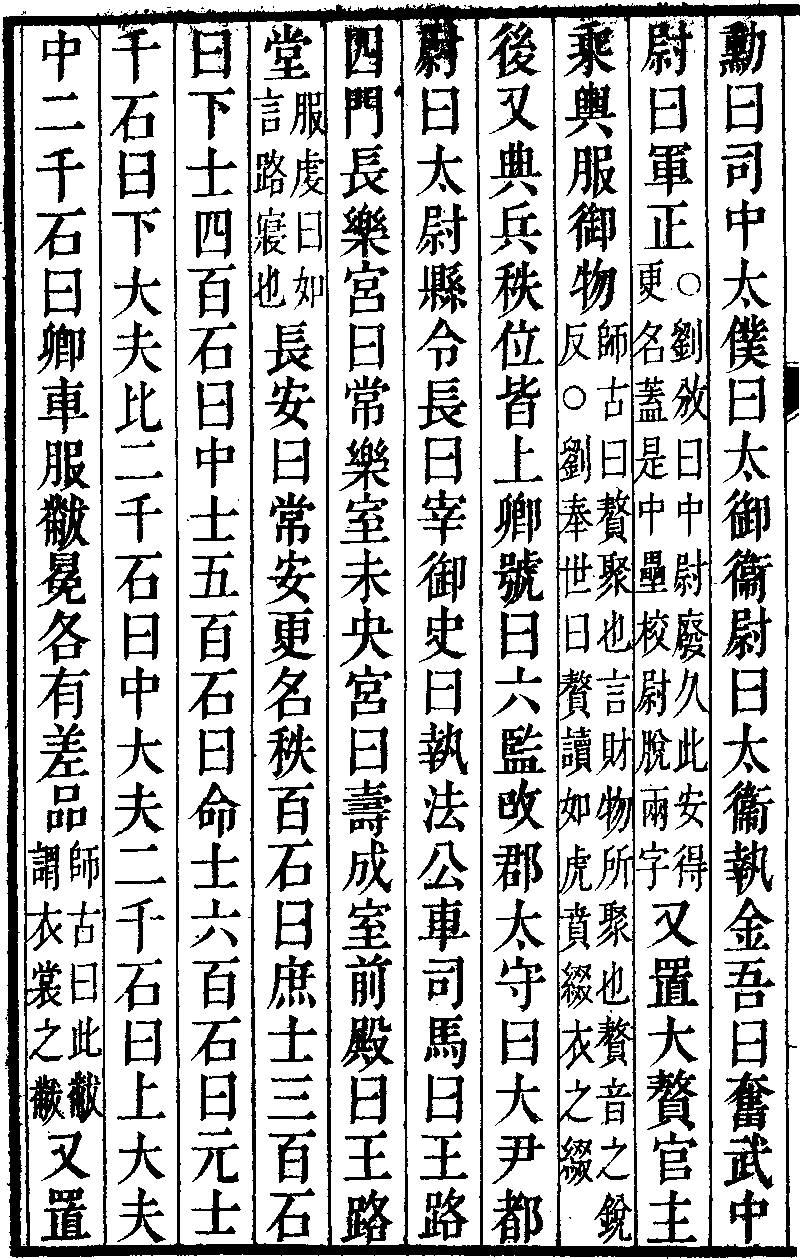

更名光祿勳曰司中 太僕曰太御 衞尉曰太衞 執金吾曰奮武 中尉曰軍正劉攽曰 中尉廢久此安得更名蓋是中壘校尉脫兩字 又置大贅官 主乘輿服御物師古曰 贅聚也 言財物所聚也 贅音之銳 劉奉世曰 贅讀如虎賁綴衣之綴 後又典兵秩 位皆上卿 號曰六監

攺郡太守曰大尹 都尉曰太尉 縣令長曰宰 御史曰執法 公車司馬曰王路四門 長樂宮曰常樂室 未央宮曰壽成室 前殿曰王路堂服䖍曰 如言路寢也 長安曰常安

更名秩百石曰庶士 三百石曰下士 四百石曰中士 五百石曰命士 六百石曰元士 千石曰下大夫 比二千石曰中大夫 二千石曰上大夫 中二千石曰卿

【漢書】 卷九十九中 王莽傳第六十九中

(始建國元年)又曰

天無二日 土無二王 百王不易之道也

漢氏諸侯或稱王 至于四夷亦如之 違於古典繆於一統

其定諸侯王之號皆稱公 及四夷僭號稱王者皆更爲侯

# 何だ それは、と言いたくなる状況では ある

敵国の本来の語義は 匹敵国 つまり対等以上に渡り合う国と言う事で あり、現代に おいて一般的に解される 敵対国 の意では無い

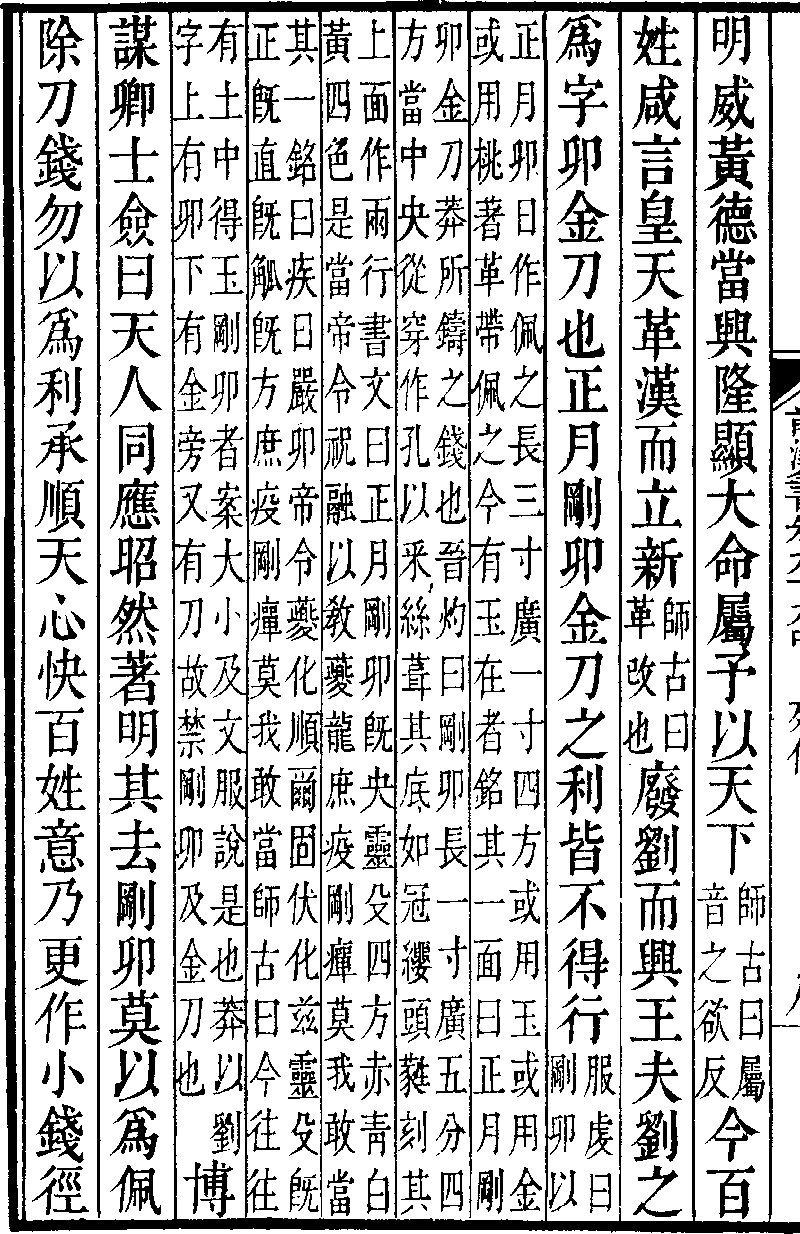

【漢書】 卷九十九中 王莽傳第六十九中

(始建國元年)今百姓咸言皇天革漢而立新師古曰 革攺也 廢劉而興王

夫劉之爲字 卯,金,刀 也 正月剛卯,金刀之利 皆不得行

服䖍曰 剛卯以正月卯日 作佩之長三寸廣一寸四方或用玉或金或用桃著革帶佩之 今有玉在者銘其一面曰正月剛卯金刀莽所鑄之錢也

晉灼曰 剛卯長一寸廣五分四方當中央從穿作孔以采絲葺其底如冠纓頭蕤刻其上面作兩行書 文曰正月剛卯旣央靈殳四方赤靑白黃四色是當帝令祝融以敎𧃍龍庶疫剛癉莫我敢當 其一銘曰疾日嚴卯帝令𧃍化順爾固伏化靈殳旣正旣直旣觚旣方庶疫剛癉莫我敢當

師古曰 今往往有土中得玉剛卯者案大小乃文服說是也 莽以劉字上有卯下有金旁又有刀 故禁剛卯及金刀也

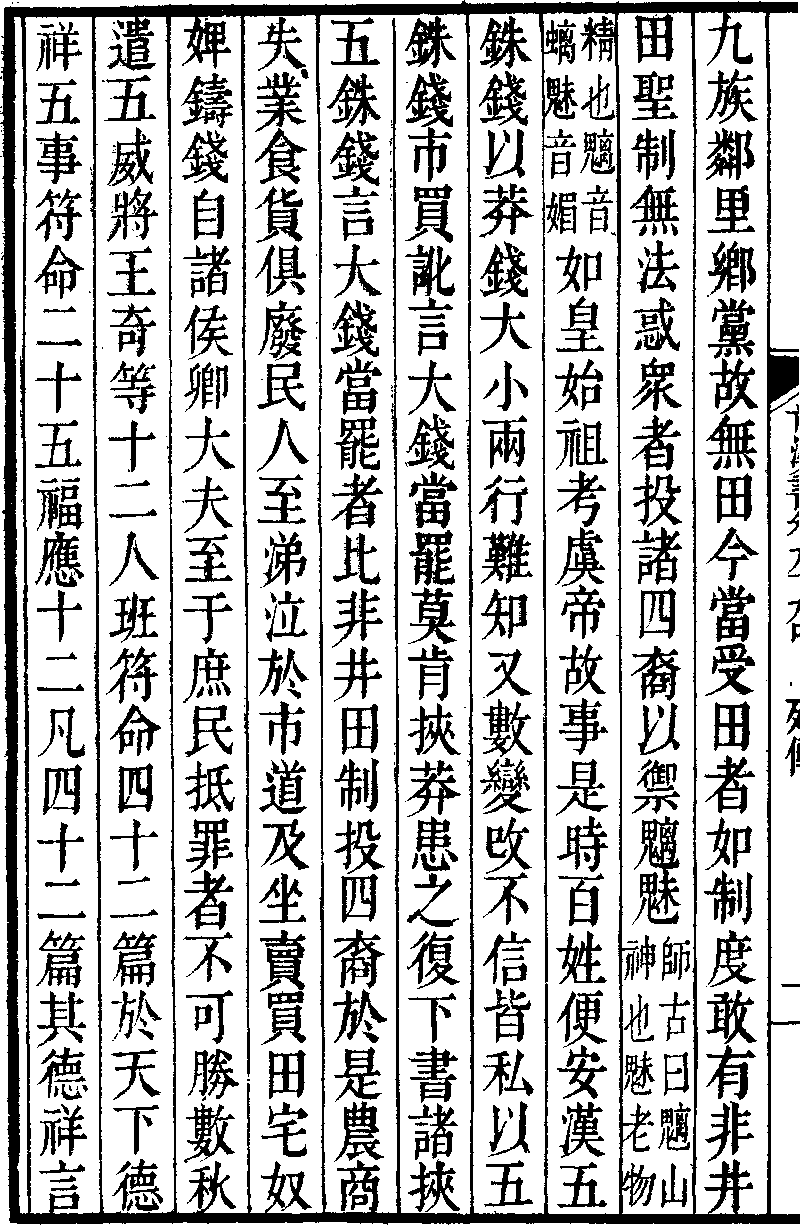

【漢書】 卷九十九中 王莽傳第六十九中

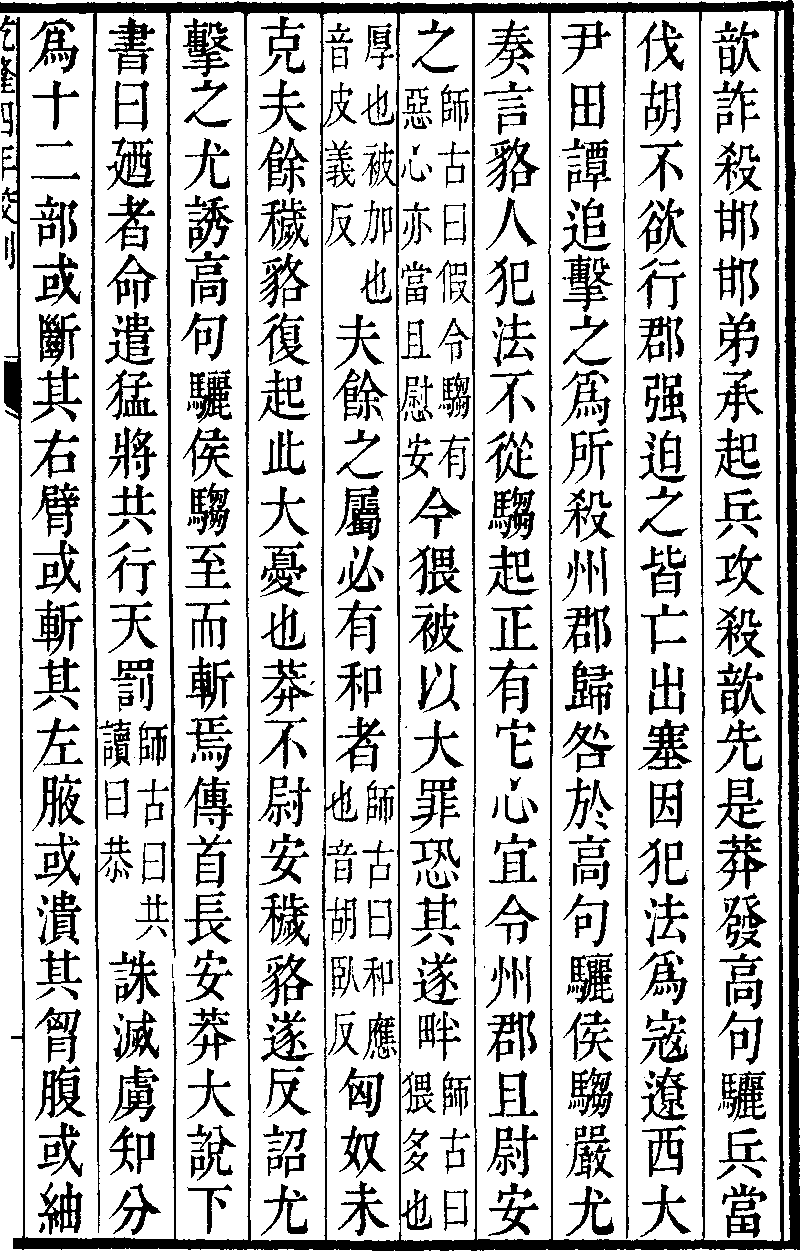

(始建國元年)秋 遣五威將王奇等十二人班符命四十二篇於天下

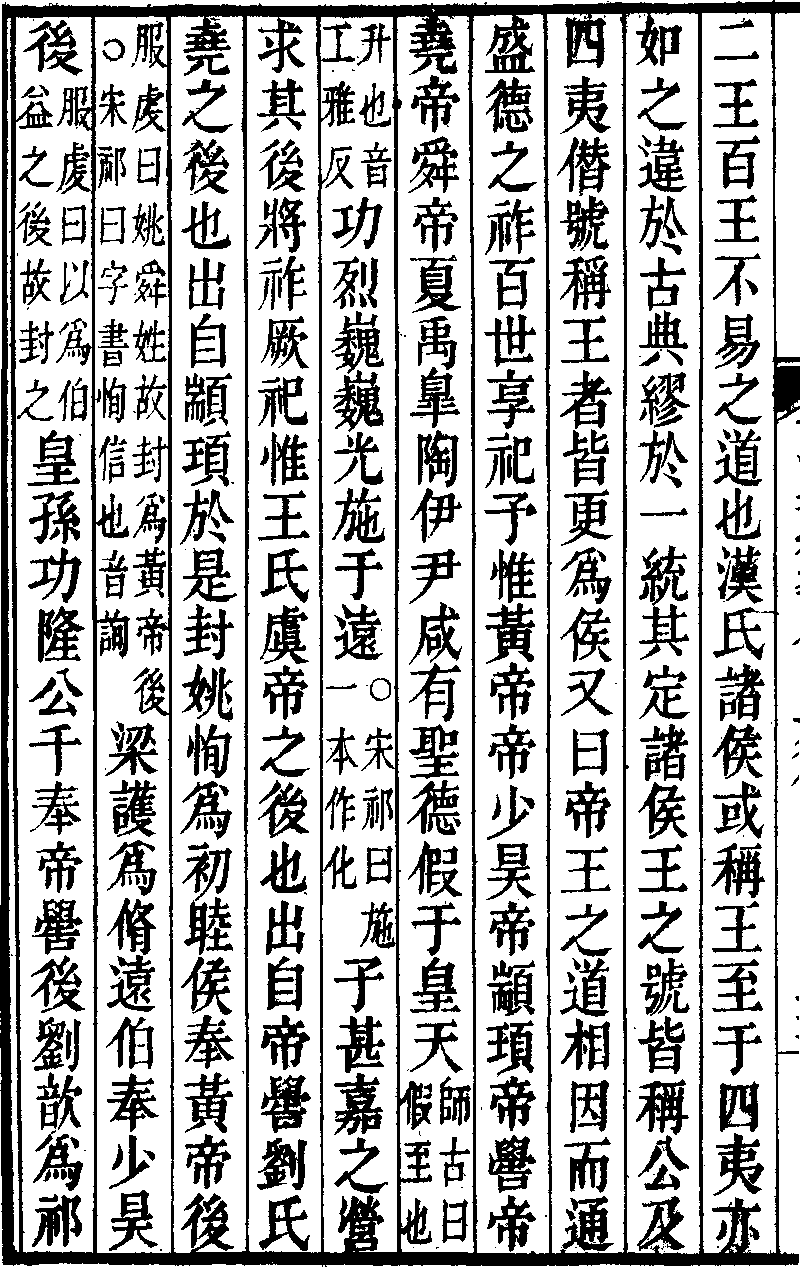

【漢書】 卷九十九中 王莽傳第六十九中と言う事に至ったと言う事で あるが、しかし単于は武力を持っている

(始建國元年)五威將奉符命齎印綬 王侯以下及吏官名更者師古曰 更攺也 外及匈奴,西域,徼外蠻夷 皆卽授新室印綬 因收故漢印綬

【漢書】 卷九十九中 王莽傳第六十九中

(始建国二年)(10年)(二月)匈奴單于求故璽莽不與 遂寇邊郡殺略吏民

【三國志】 卷六十四 吳志十九 諸葛滕二孫濮陽傳 第十九註:

永安元年(258年) 十二月 丁卯 建業中謠言 明會有變

綝聞之不悅 夜大風發木揚沙 綝益恐

戊辰 鑞會 綝稱疾

休彊起之 使者十餘輩 綝不得已將入 衆止焉

綝曰

國家屢有命 不可辭

可豫整兵 令[註]府內起火 因是可得速還

遂入

尋而火起 綝求出

休曰

外兵自多 不足煩丞相也

綝起離席 奉,布目左右縛之

綝叩首曰

願徙交州

休曰

卿何以不徙滕胤.呂據

綝復曰

願沒爲官奴

休曰

何不以胤,據爲奴乎

遂斬之 以綝首令其衆曰

諸與綝同謀皆赦

放仗者五千人

闓乘船欲北降 追殺之 夷三族

發孫峻棺取其印綬 斲其木而埋之

以殺魯育等故也

令字 は 命字 と する書あり

【漢書】 卷九十九中 王莽傳第六十九中

(始建国二年)冬 十二月 雷 更名匈奴單于曰降奴服于

【漢書】 卷九十九中 王莽傳第六十九中

(始建国四年)(12年)(夏)初五威將帥出 攺句町王以爲侯 王邯怨怒不附者師古曰 邯 句町王之名也 音下甘反

莽諷牂柯大尹周歆詐殺邯 邯弟承起兵攻殺歆

先是莽發高句驪兵 當伐胡不欲行 郡强迫之 皆亡出塞 因犯法爲寇

遼西大尹田譚追擊之爲所殺 州,郡歸咎於高句驪侯騶 嚴尤奏言

貉人犯法 不從騶起 正有它心 宜令州,郡且尉安之師古曰 假令騶有惡心亦當且慰安

今猥被以大罪 恐其遂畔師古曰 猥多也厚也 被加也音皮義反 夫餘之屬必有和者師古曰 和應也 音胡臥反

匈奴未克 夫餘,穢,貉復起 此大憂也

莽不尉安 穢,貉遂反 詔尤擊之

尤誘高句驪侯騶至而斬焉 傳首長安 莽大說下書曰

廼者命遣猛將 共行天罰師古曰 共讀曰恭 誅滅虜知 分爲十二部 或斷其右臂 或斬其左腋 或潰其胷腹 或紬其兩脅師古曰 紬音與抽同

今年刑在東方張晏曰 是歲在壬申 刑在東方 誅貉之部先縱焉 捕斬虜騶 平定東域 虜知殄滅 在于漏刻

此乃天地羣神社稷宗廟佑助之福 公卿大夫士民同心將率虓虎之力也師古曰 虓音火交反 予甚嘉之

其更名高句驪爲下句驪 布告天下令咸知焉

於是貉人愈犯邊 東北與西南夷皆亂云