1. 倭人伝の表記は卑字が頻出

魏志倭人伝 の人名や国名、その他名号名称には卑字

[註]が使用されていると言うのが、

今日の一般的な理解で ある

例えば女王 卑弥呼 等が例として挙げられる

女王の本来の名は 俾弥呼 で あったと思われるが、敢えて部首を省画した夷蛮国に相応しい字を選んだと言う事で あろう

註:

卑字と言う語を使用しているが、徒に卑しいと言う字義に拠って採用している事では ないとは思う

倭国 は東夷の夷蛮国で あるからと言って単純に侮蔑し見下していると言う訳では あるまい

単に、当時の中華思想に沿った夷蛮国意識に基づいて字を選択したので あろう と言いたいだけで あり、他意は無い

所が、これに疑義を持つ人が いる

中国には 韻書 と言うものが ある らしい

この書には漢語ではない言語に対する表音字として使用する字が挙げられて おり、倭人伝は それらの表音首字を採用したに過ぎない と言う

これは

恰度、日本人が外国語を片仮名で表記する事に近いのかも知れない

勿論 漢語には日本語で言う片仮名に当たるものは存在しないが、表音用として代用する漢字が多数あり、その表音字の先頭字(=首字)を使用した と言う事らしい

つまり、陳寿 や他の魏晋朝の史官官吏は夷蛮国に意識して卑字を使用したのでは ない と言うので ある

さて、この論は本当で あろうか?

2. 各史書での字音を照合する

.1 倭人伝に おける一字複数音の表音

倭人伝 の表音が韻書に基づいて採用されていると すれば、倭語の表音を一音

宛表記している事に なる

尤も、韻書の存在に関係無く倭人伝での国名等は全て一音で表音されている と主張する者も いるようで ある

ただし、そうなると以下の表記は どの様に表音するので あろうか

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)

始度一海千餘里 至對海國 其大官曰卑狗 副曰卑奴母離 所居絶島 方可四百餘里 土地山險 多深林 道路如禽鹿徑 有千餘戸 無良田 食海物自活 乘船南北市糴

又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大國 官亦曰卑狗 副曰卑奴母離 方可三百里 多竹木叢林 有三千許家差有田地 耕田猶不足食 亦南北市糴

又渡一海千餘里 至末盧國 有四千餘戸 濱山海居 草木茂盛 行不見前人 好捕魚鰒 水無深淺 皆沈沒取之

東南陸行五百里 到伊都國 官曰爾支 副曰𣳘謨觚,柄渠觚 有千餘戸 世有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐

東南至奴國百里 官曰兕馬觚 副曰卑奴母離 有二萬餘戸

東行至不彌國百里 官曰多模 副曰卑奴母離 有千餘家

南至投馬國水行二十日 官曰彌彌 副曰彌彌那利 可五萬餘戸

南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日 陸行一月 官有伊支馬 次曰彌馬升 次曰彌馬獲支 次曰奴佳鞮 可七萬餘戸

自女王國以北 其戸數,道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳

次有斯馬國 次有已百支國 次有伊邪國 次有郡支國 次有彌奴國 次有好古都國 次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國 次有鬼國 次有爲吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國 次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡

其南有狗奴國 男子爲王 其官有狗古智卑狗 不屬女王

其四年 倭王復遣使大夫伊聲耆,掖邪拘 等八人 上獻生口,倭錦,絳靑縑,緜衣,帛布,丹木,𤝔,短弓矢

上記で掲げている写本画像は以下で公開されているものを利用している

弥生ミュージアム

ここで見るべきは、以下の国名と人名で ある

対海国

末盧国

対蘇国

掖邪拘(掖邪狗)

一音毎に表音して韻書から字を当てると言う事で あると すれば上記は

どう表音するので あろうか、聞いて みたい もので ある

或いは、対海国 は 対馬国 の誤記とも言われるが、それでは ツシマ の表音

首字が 対馬 だとでも言うので あろうか

莫迦莫迦しいにも

程が あろう

孰れにせよ言える事は、倭人伝 は倭語の表音に当たり一音宛に機械的に表記している訳では なく、漢字一字に二音を当てると言った事を平然と行っている と言う事で ある

音数の区別には見た所 特に法則と言えるものは読み取れない

様に見受けられる

.2 隋書 俀国伝

尚、対馬 に ついては後代の史書に恰好の比較材料が ある

【隋書】 卷八十一 列傳第四十六 東夷 俀國

撰者 : 唐朝 魏徴 等

明年 上遣文林郎裴淸使於俀國

度百濟 行至竹㠀 南望𨈭羅國 經都斯麻國 囘在大海中

又東至一支國 又至竹斯國 又東至秦王國

其人同於華夏 以爲夷洲 疑不能明也

又經十餘國 達於海岸

自竹斯國以東 皆附庸於俀

この写本画像は以下で公開されているものを利用している

図書館・図書室 – 早稲田大学図書館

倭人伝 と比較可能な国が ある事が分かる

それが、以下の三国名で ある

都斯麻国

一支国

竹斯国

都斯麻国 は 倭人伝 に おける 対海国(対馬) の事で あろう

もし 対馬 の表音を韻書に拠った と言うので あれば、

倭人伝 も この様に三字で表記されて然るべき で あろう

しかしながら実際には 倭人伝 では 対海国(対馬) と記述されている訳で、一字に複数音を当てている事に なる

また、竹斯国 と言うのは 倭人伝中に ある複数の国が

収斂されて一つの国へと変遷して行ったものか と思われる

竹斯国 = 筑紫国 と考えて、

概ね大過あるまい

この 竹斯国 は当然の事ながら 竹字 一字で二音を表記させている

つまり、

韻書に拠って表音を当てたのでは ない と言う事に なる

.3 日本書紀 神功皇后巻

日本書紀には、末盧国 と

覚おぼしき地が表れる

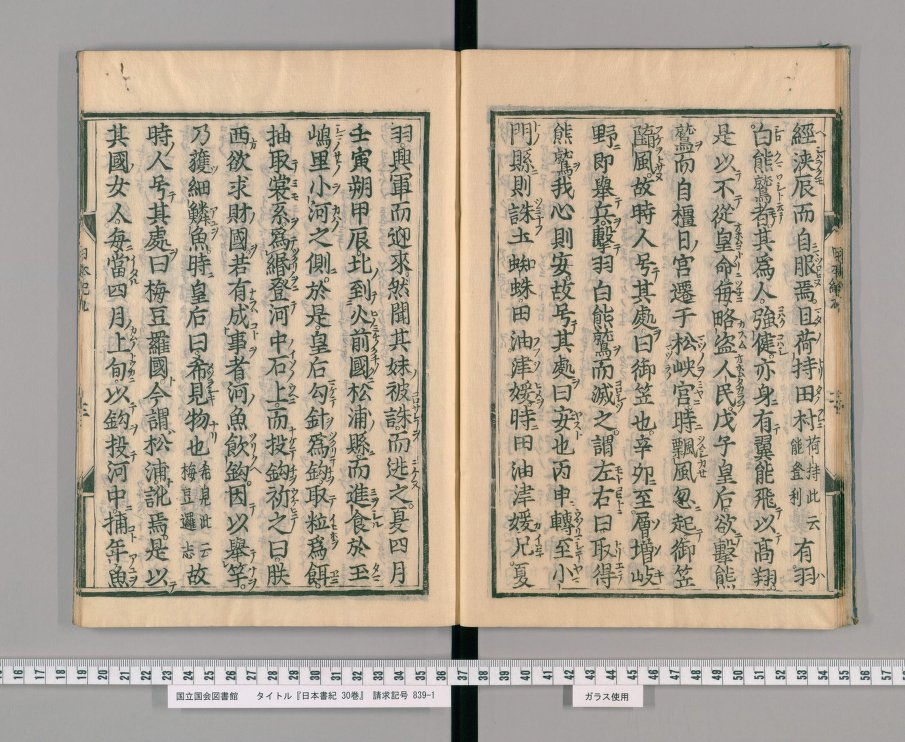

【日本書紀】 卷第九 氣長足姬尊 神功皇后

撰者 : 舎人親王 等

(九年)四月 壬寅 朔 甲辰 北到火前國松浦縣而進食於玉嶋里小河之側

於是皇后勾針爲鉤 取粒爲餌 抽取裳縷爲緡 登河中石上而投鉤祈之曰

朕西欲求財國

若有成事者 河魚飮鉤

因以舉竿 乃獲細鱗魚

時皇后曰

希見物也希見 此云梅豆邏志

故時人號其處曰梅豆羅國 今謂松浦訛焉

是以其國女人 毎當四月上旬 以鉤投河中 捕年魚 於今不絶

唯男夫雖釣 以不能獲魚

上記を見るに、

梅豆羅国 = 松浦 ≒ 末盧国

と言う事か

勿論この箇所だけでは 末盧国 と 梅豆羅国 が同地で あるか どうか は分からない

表音に関しても、マツラとマツロと言う差違が ある

しかしながら 末盧国 → 松浦 と言う表音遷移は充分に考えられるので、関連性充分と すべきか

# 現代音では マツロ と訓むが、上古音では マトゥラ と思われるので、それならば ほぼ変化無く現代まで地名音が遺存している事に なる

末盧国 = 梅豆羅国 の前提を置く必要が あるが、ここでも 末盧国 を 梅豆羅国 と一音毎に表記している様子が見て取れる

韻書に関係無い日本側史料では一字一音か どうかは どうでも良いが、もし韻書に拠っているのであれば 倭人伝 は一音毎に一字を当てられている筈だ

しかし そうは書かれていない

.4 漢語か倭語か

尚 一言する

倭人伝 での名号名称での表音は、現時点で漢語か倭語か が不明と言う事では ある

例えば 対海国 では、対馬 が倭語で 対海 が漢語表記で あったと言う可能性も ある かも知れない

倭人伝中に見出せる ものとしては、

【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳

又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大國 官亦曰卑狗 副曰卑奴母離 方可三百里 多竹木叢林 有三千許家差有田地 耕田猶不足食 亦南北市糴

瀚海 と言うのは対馬海峡の事で あろうが、瀚海と言う漢語表記が行われているので ある

当然の事ながら、瀚海は一字に複数音を当てている事に なる

つまり、漢語表記では各字の表音は複数音と言う事も あり、倭語を漢字表音した名称は常に一字一音で表音していた と言う事で あったのかも知れない

更に言えば、倭語の表音を倭人の知識階級側で字を割り当てていたと言う可能性も、もしかしたら あるかも知れない

何故かと言えば、末盧国 が漢族に知れ渡っていて そのために漢語命名が行われていたとは考えにくいので、倭人側で命名した国名を魏 張政 や魏朝 史官が そのまま倭人伝に採用した可能性は ある

尤も この場合でも、韻書は全く関係無いと言う事に変わりは無い

.5 韻書の用途

抑々韻書とは、漢字を音韻毎に区分して韻文で韻を踏むために使用する字を確認するための書で ある

漢語と言うものは非常に難解で、その最大の理由は発音が日本語よりも複雑

且つ多いと言う事で ある

現代に おいても日本人が中国語を修得しようとする際に最大の障壁と なるのが、一音毎に四種の音の区別が ある事なので ある

一般的には これを

四声 と言うが、一音が一種で一対一対置しか無い日本語では、言語感覚として受け入れ

難いものが あるので あろう

古代日本では万葉仮名と言うものが あり、一音が二種

乃至三種あったので あるが、既に消滅して久しい

一応私は中国語の四声を識別し発音出来るが、

頭が疲労してしまう程に厄介で ある

この様な複雑な漢語の表音を補助するために韻書が必要で あったので あるが、別に夷蛮国の言語を表音するために著述されたのでは ないので ある

つまり、韻書と 倭人伝 を結び付けようと する発想が抑々

無理が あるので ある

3. 結論

上記に より、

韻書 云々と言うのは 倭人伝 には関わり無い 事で ある

何故なら、倭人伝は韻文では無いからで ある

と言う事は つまり、

倭人伝 には卑字が使用されている と言う事に なる

4. 関連 URI

参考と なる URI は以下の通り

韻書 - Wikipedia

公開 : 2014年7月23日